- 会員限定

- 2020/04/24 掲載

DX時代に重視すべき「労働の質」、向上させることでどこまで人口減を補えるのか 篠崎教授のインフォメーション・エコノミー(第121回)

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

イノベーション時代を捉える経済モデルとは

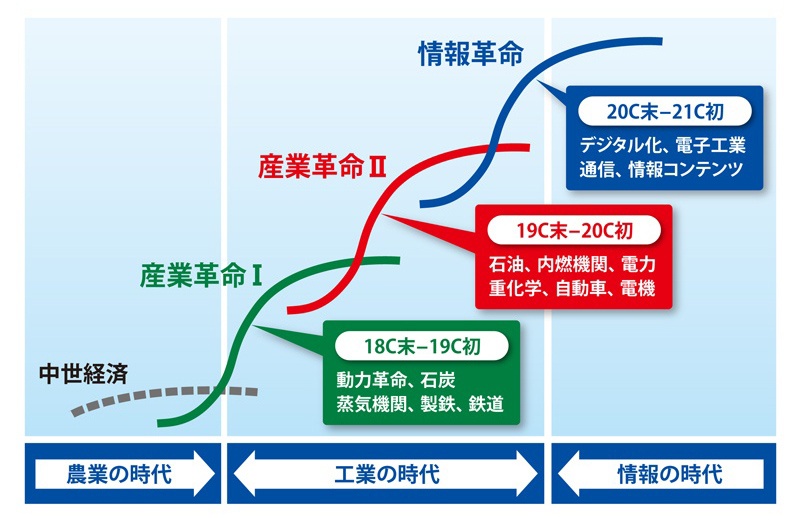

このモデルの特徴は、経済学における「資本」を一般資本と情報資本に2分した上で、限界生産力逓増と規模に関して収穫逓増を織り込んだ点、および「労働」には人員の投入量だけでなく教育水準など人材の質を考慮に入れた点、の2点だ。

一般資本は「成熟した既存の経済システム」を、情報資本は「デジタル革命で勃興する新しい経済システム」をそれぞれ体現することにより、フラットな安定軌道と上昇する新軌道が「S字カーブ」上で重なる局面を捉えることができる。

2000年代半ばの日本経済には、DXの兆候アリ?

2000年代半ばに取り組まれた日米共同研究では、このモデルに日本のマクロ・データを実際に当てはめて、実証分析がなされた。その結果、当時の日本では、成熟した古い技術体系と勃興する新しい技術体系の「S字の重なり」が起きていた様子が窺(うかが)えた。Adams, et al.(2007)によると、日本の情報資本は、予想どおり規模に関して収穫逓増が観察されており、米国がニューエコノミ―へ突入した1990年代から10年程度遅れて、限界生産力逓増の局面に入りつつあるとの解釈がなされた。

これは、グリーンスパン元米連邦準備銀行議長が1997年に議会で証言したようなDX(デジタル・トランスフォーメーション)が、日本でも起きようとしていたことを示唆するものだ。

思い起こせば、当時はリーマンショック前で、先進国を中心としたイノベーションの波が最高潮にあった頃だ。

【次ページ】情報技術革新の時代に重視される“労働の質”とは

おすすめコンテンツ

PR

PR

PR