- 会員限定

- 2020/12/22 掲載

チャットコミュニケーションで「絶対に知っておくべき」8つのルール

早稲田大学在学中にもっとネクストの創業にCTOとして参画。2008年、UXコンサルティング事業を行うビービットにUXコンサルタントとして入社。2013年、UXリサーチ事業を行うポップインサイトを創業、同代表取締役に就任。2016年から全面的にリモートワークを導入し、2018年には総務省のテレワーク先駆者百選に選定。2017年4月にM&Aによりメンバーズのグループ会社となり、2020年3月に代表取締役を退任。2015年、クラウドソーシング事業を行う株式会社MIKATA(現、イングクラウド)を創業、同代表取締役に就任。2016年10月にM&Aによりインググループのグループ会社となり、代表取締役を退任。2020年4月、DX支援事業を行うメンバーズ執行役員に就任。複数の新規事業の立ち上げやエンジェル投資なども行う。

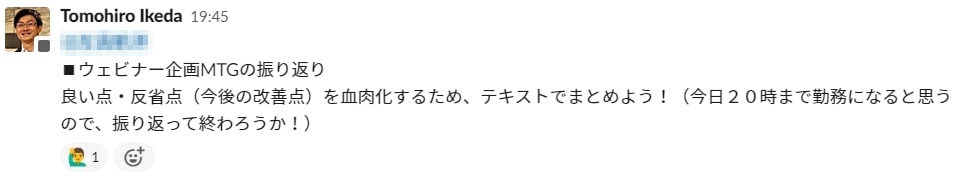

1.リアクションを徹底する

チャットコミュニケーションと口頭コミュニケーションで大きく差が出るのが、リアクションです。チャットに慣れている人は、さまざまなチャット内容に対して、絵文字・文章を活用し、適切なリアクションがとれます。一方、チャットに不慣れな人だと、あまりリアクションがとれません。リアクションがない人も、おそらく悪意はなく、「チャット内容をみて、わざわざ返信はしてないけど、自分としては了解したんだよ」という状況が多いでしょう。しかしリアクションをしないと、発信者は「そもそもまだ見てないのか」「見てOKなのか」「見てNGなので指摘しようとしているのか」が全くわからず、不安になります。

オフィスで直接会話しているときに、相手の発言に対し、頷き・ボディランゲージでのリアクションが何もないのは、極めて失礼です。チャットにおいても、リアクションをしないのは相手に失礼という意識を全員が持ちましょう。

2.できるだけすべてオープンにする

ビジネスコミュニケーションツールを活用するポイントの1つは「できるだけすべてオープンにする」ことです。Slackの公式サイトでも「Slack は組織の風通しがよくなるように設計されています。そのため、基本的にコミュニケーションは可能な限りパブリックチャンネルで行うことをおすすめ」と明言しています(パブリックチャンネルとは、誰でも閲覧・参加できる状態のチャンネルです)。私自身の体験としても、多くの情報をオープンにすることでさまざまなメリットがあると感じています。

1つ目は、チーム全体の情報共有度・理解度が上がる点です。テレワークで挙げられる課題の1つに「疎外感を感じる」というものがあります。経営陣や幹部が非公開の場ばかりで議論しており、「情報格差」が大きな状況だと、現場はこのような心境になります。

情報をオープンにしておくことで、テレワークであってもテレワーク以外のメンバーとの情報格差が生まれにくく、このような疎外感を回避できます。また、情報をメンバー全員が把握しておくことで、それぞれの取り組みの精度向上にもつながります。

2つ目は、オープンな場にすることで、衆人環視の意識が高まり、発言内容が建設的・ポジティブになりやすい点です。人間なので、当然ながら気持ちのアップダウンがあったり、ネガティブな発言をしたくなったりする心境もあります。適度な愚痴は気晴らしにもよいでしょう。

しかしながら、ビジネスコミュニケーションツールの場はあくまでも会社のパブリックな場。上司が見ていない裏チャットで、愚痴や悪口ばかりが盛り上がるようでは、健全な状況とは言い難いです。

オープンを前提にすることで、このような非生産的なやり取りが自然としづらくなり、より建設的な発信をしていく意識が高まります。もちろん適度な愚痴を否定するものではなく、あくまでチーム全体の雰囲気として、ということです。

3つ目に、不必要な伝言ゲームをする必要がなくなることです。チャットに不慣れな人は、個別メッセージを使いがちです。個別メッセージだと、その内容を別の人に伝えるために、別途作業が発生します。

適切なチャンネルを作成し関係者を全員揃えておけば、そのような不必要な伝言ゲームがなくなり、内容が全員に直接伝わるので非常に効率的です。

もっとも、そもそもの信頼関係が構築されていないと、「あの人にこんな内容は見られたくない」といった心理が生まれやすく、これらの取り組みがしづらくなるでしょう。チームビルディングの取り組みにより、まずは信頼関係を構築することが重要。

3.チャンネル作成のパターンを知る

チャンネルとは、ビジネスコミュニケーションツールで作成できる「部屋」のことです。ツールによって表現方法がまちまちですが、ここでは「チャンネル」と表現します。〇基本パターン

| ツール | 名称 |

| Chatwork | グループチャット |

| Slack | チャンネル |

| Microsoft Teams | チャネル |

| Workplace | グループ |

| パターン | 概要 | 具体例 | 加入者 |

| 常設チャンネル | ●常時必要なチャンネル ●目的に応じていくつかのパターンを使い分けられると良い |

●雑談チャンネル ●全体通知チャンネル ●総務・経理チャンネル |

●基本全員 |

| プロジェクト別チャンネル | ●案件単位・社内プロジェクト単位など、ある程度の期間にわたって活用するチャンネル | ●生産性アッププロジェクト ●クライアントA |

●プロジェクト参加メンバー ※関心があるメンバーも参加できるようにすると良い |

| 臨時チャンネル | ●ある特定のトピックについて議論するためのチャンネル | ●Aさんの退職について ●会社Bからのクレーム対応について |

●関係者全員 |

| グループチャット ※チャンネルなし |

●チャンネルはつくらず、ダイレクトメッセージを使って会話する | ── | ── |

目的に応じてチャンネルを作成し、必要なメンバーをチャンネルに入れることができると、情報伝達が最適化でき非常に楽です。基本的なパターンとよくある失敗例を整理しているので、ぜひ参考にしてください。

〇よくある失敗例

【次ページ】残り5つのポイント、「『後から検索』しやすくする」「固定欄を使う」

情報共有のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR