- 会員限定

- 2022/09/16 掲載

廃墟化する商業施設が大変身? 都市で増える「超個性的な施設」と郊外の「ある施設」

文殊リサーチワークスのリサーチャー&プランナー。千葉大学工学部工業意匠学科卒業。DDA顧問S&D研究所に勤務後、都市開発マーケティング企業を経て独立。現組織にて商業・レジャー施設の市場調査業務に従事。「東武動物公園」リニューアル、「三鷹の森ジブリ美術館」、「ムーミンバレーパーク」のオープンに際しリサーチを担当する。

冗談ではなくなった「商業施設の廃虚化」

日本国内のEC市場は新型コロナの感染拡大前から大手企業の参入によって急成長していたが、今回のコロナ禍で一気に幅広い層に普及し、その基盤も拡充されてきている。さらに考慮しなくてはならないのは、消費者がオンラインをベースにしたライフスタイルや価値観にシフトしてきたことだ。長引くコロナ禍で、商業ビルテナントの中心を占めるアパレルやファストフードなどのナショナルチェーンは大きな打撃を受けた。数百規模で店舗を縮小したり、中にはブランドごと撤退したものもある。

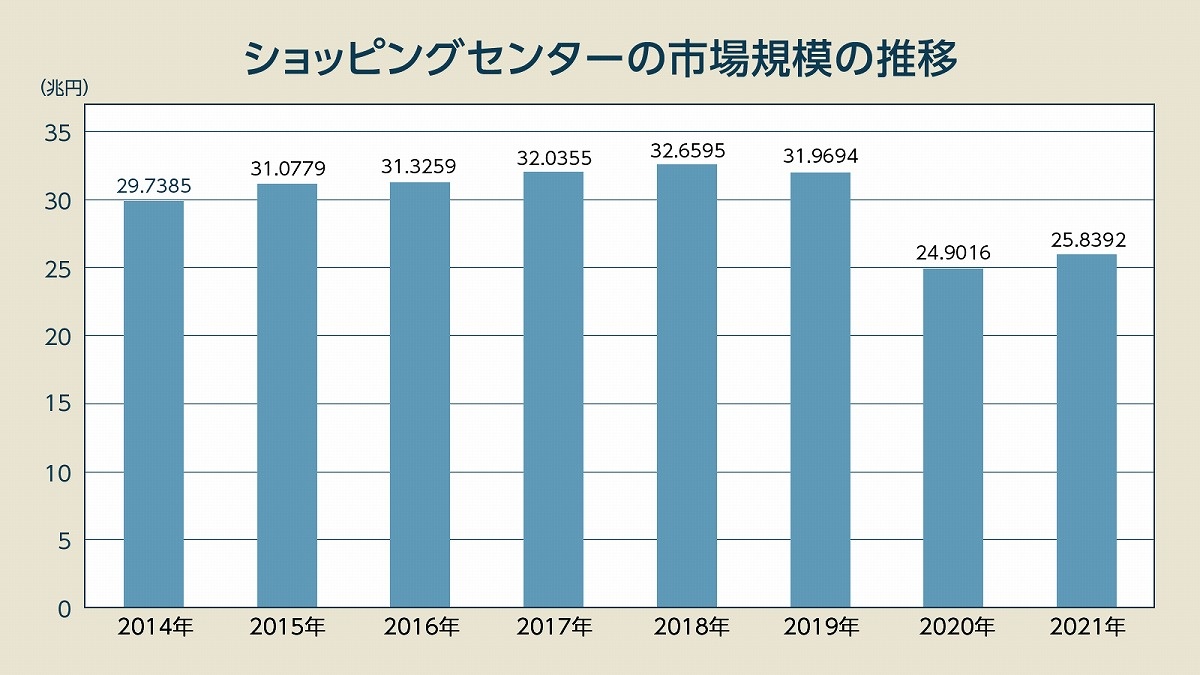

ショッピングセンターの市場規模はこれまで微増を続けてきたが、新型コロナが流行した2020年の市場規模は2019年から22.1%減と、市場は大幅に縮小した。そしてコロナ禍による影響からの回復基調もいまだ見られていない(図1)。

どこにでもあり、どこでも同じクオリティーを提供するナショナルチェーンは安定感や安心感があって便利な存在である反面、利用の目的性は低いと言わざるを得ない。コロナのような社会的危機に弱い一面を見せた。

しかし、現在の商業施設はこのようなナショナルチェーンのテナントに支えられているのが実情で、都心の繁華街では空テナントが目立つようになってきている。このままテナントが撤退しつづければ、繁華街の商業ビルや郊外の大型商業施設はさらに歯抜け状態になっていくと考えられる。

近年、大型商業施設ではなかなかテナントが埋まらない状況が続いている。主力テナントであったアパレルは、コロナ感染拡大以前からECへのシフトが進展していた。この先、大型商業施設は廃墟化していくのではと冗談まじりで危惧されていたが、今は現実味が増してきている。

EC普及で問われる「リアル店舗の存在意義」とは?

食関連はリアル商業の最後の牙城と言われ、デパ地下のような人気店を集めた食物販は集客の目玉であった。しかし、コロナ禍で売上を確保したい生産者のD2C(Direct to Consumer)が拡大し、遠方の生産者の商品でも個人が直接購入できる環境が整ってきている。また、生鮮食品は訳あり商品以外、オンラインでの販売は難しいと言われていたが、コロナ禍で生鮮品も含めた日常品のECが幅広い層に普及し、今後も一定の層で定着していくと考えられる。大型商業施設はワンストップショッピングの豊富な品ぞろえが売りだが、ECが発達して商品構成が多彩になったことにより、その株も奪われてきている。むしろ、今は大手小売事業者自体がECに参入している状況で、リアル店舗の存在意義が問われていると言えるだろう。

流通自体はECにシフトした未来像を描けるが、リアルの商業施設や商業地はこの変化にどう対応していけば良いか、新しい未来がなかなか見通せない。デベロッパーは従来の概念にとらわれない発想で新たな開発の方向性を模索することが急務となっている。

重視する開発ポイントは「知名度」から「希少性」に大変化

わが国においては戦後の高度経済成長期からバブル期を経て現在まで、大型開発・大量集客・多店舗展開による都市開発が推進されてきた。1990年代~2000年代には大型複合商業施設を核にした開発プロジェクトが都市部を形作っていき、郊外ではRSC(リージョナル型ショッピングセンター、店舗総床面積4万平方メートル超の大型商業施設)が都市構造を激変させた。大型開発の大量集客のためには全国的な知名度や、多くの人が好む安定したクオリティーに価値が見いだされる。さらに、多店舗展開して信頼性のあるテナントがベースとして必要とされる。そのため、不特定多数を集客する最大公約数的な価値に消費者が従う形であった。

しかし、オンライン社会では消費者にインフルエンスがあり、特定少数に則した価値観にシフトしてきている。同質的で予定調和的なものではなく、知名度よりも希少性といった価値観がより重視されるようになってきる。

【次ページ】希少性を重視した商業施設とは? 郊外で変化した“ある施設”とは?

地方自治体・地方創生・地域経済のおすすめコンテンツ

地方自治体・地方創生・地域経済の関連コンテンツ

PR

PR

PR