- 会員限定

- 2025/07/17 掲載

だから人気が続かない。速すぎる流行サイクルに左右されない「推される企業」の作り方

2007年に電通へ入社。3年間の営業経験を経て、第1回販促会議賞(現:販促コンペ)の受賞をきっかけにプランナーに転向。その後、同賞で5大会連続入賞。電通では社内ベンチャーとして大学サークルアプリの新規事業を立ち上げ、2014年のグッドデザイン賞ビジネスモデル部門を受賞。その後は生活者研究を専門としながら、子ども向けゲーム開発などで、世界3大デザイン賞であるRed Dotデザイン賞(ドイツ)や、D&AD賞(イギリス)、キッズデザイン賞(日本)を受賞。2023年に立ち上げた事業を売却し、電通を退社し独立。2024年より、自ら企画書を送って自宅に誘致したお酒のセレクトショップ“IMADEYA”の社外取締役に就任。著書は『広告のやりかたで就活をやってみた。』(宣伝会議)。日本経済新聞社のnoteである「日経COMEMO」で新時代のキーオピニオンリーダーとしても連載中。

「売れない」どころか…SNS時代がもたらす深刻な連鎖

「最初は人気があったのに、半年経ったらお客さんが来なくなった」こんな悩みに心当たりはないだろうか?

「頑張って作った商品なのに、一回買ってもらっただけでリピートにつながらない」

「立ち上げ当初は“こだわり”を大切にしていたのに、いつの間にか軸がブレてる気がする」

一度の成功や人気よりも、長く愛され続けることのほうが実は難しい。

なぜこうした問題が起きるのか?

根本にあるのは、今の時代の「流行のサイクルが驚くほど速い」という現実だ。SNSの普及で新しい情報が次々と押し寄せ、以前なら数年続いた人気も、今では数カ月で「もう古い」と言われる時代になった。

SNS映えする店は最初こそ注目を集めるが、すぐに生活者の関心は次の店へ移ってしまう。

この流行の移り変わりの速さが「取り残される」という焦りを生み、提供者は本来大切にしていた価値観よりも、目の前のトレンドを追いかけるようになる。当初は「絶対に譲れない」と思っていた部分も、「売上を優先したい」という気持ちから、少しずつ妥協していく。

その結果、「うちは何を大切にしている店なのか」という一貫性が見えなくなる。お客さんからすれば「この店・商品を選び続ける理由」がなくなり、次からは別の選択肢に流れていく。

この連鎖は、「売れない」という目に見える問題だけでなく、作り手自身の心理にも重大な影響を与える。

「本当にこれでいいのだろうか」「自分は何がしたかったんだっけ」と迷いが生じ、最初の情熱や確信が薄れていく。他の商品と比べては自信を失い、お客さんの反応に一喜一憂する日々の中で、「自分の商品やサービスに本当の価値があるのか」という根本的な疑問に苦しむようになる。

この「作り手自身が自信を失う」という問題は、商品の質やブランドの魅力に直結する。自信がなくなってしまった提供者からは、人の心を動かす力強さは生まれにくいからだ。長く選ばれ続けるためには、流行に左右されない自分たちならではの価値、つまり揺るがない軸を持ち続けることが不可欠だ。

ではこの軸とは何だろうか?

それは現代のSNS時代においては、明確な「意思表明」と言い換えることができる。

現代はSNSで1人ひとりが意思表明できる時代。もはやお客さんを一括りに「大衆」とみなすことはできない。こうした時代に「みんなに好かれるお店や商品」を目指すのは非現実的だ。

これから商品やサービスの作り手、店舗の運営者、経営者が目指すべきは「一部の人々に熱烈に推されるお店や商品」だ。

企業のミッションなど「知ったこっちゃない」のが本音

「推し」とはつまり「応援」のこと。これまで私たち作り手は「商品を提供する側」として自らを優位に位置づけてきた。

しかし現代では、作り手とお客さんは対等な関係に変化している。お客さんが一方的に商品やお店を信奉する時代は終わった。代わりに「その作り手の夢を一緒に実現したい」「体感したい」と推す、推される関係性が自然になってきた。

作り手にとって、その「夢」に相当するのが、いわゆるミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の中のビジョンだ。あなたは今「どんなビジョン(夢)を追いかけているのか?」をお客さんから問われるようになった。これもまた、作り手が「意思」を求められている現象の1つだ。

MVVは、「マネジメントの父」として知られるピーター・ドラッカーが提唱した概念で、これまで企業経営の場で多く使われてきた。

「MVVなんて大企業が使うものでしょ?」と思うかもしれない。しかし今やこの概念は、あなたが企業の一開発担当者であっても、個人クリエイターであっても、飲食店の経営者であっても、活用できる強力なツールだ。むしろ規模が小さいほど、個人の意思や価値観を明確に打ち出しやすく、効果は大きいとも言える。

多くの場合、MVVはピラミッド構造で語られ、その頂点に「ミッション」が置かれている。しかし、これはまだ企業が偉かった時代の考え方だ。企業本位の考え方で、時代にはそぐわない。その企業のミッションなんて、生活者からしたら「知ったこっちゃない」というのが本音だろう。

今日において「推すか推さないか」の判断基準となるのは、ミッションではなく「どんな世界を目指しているか?」というビジョンのほうなのだ。

これまではMVV(ミッション→ビジョン→バリュー)という順番で表現されるのが一般的だったが、現代ではVMV(ビジョン→ミッション→バリュー)という並びのほうが時代に即している。

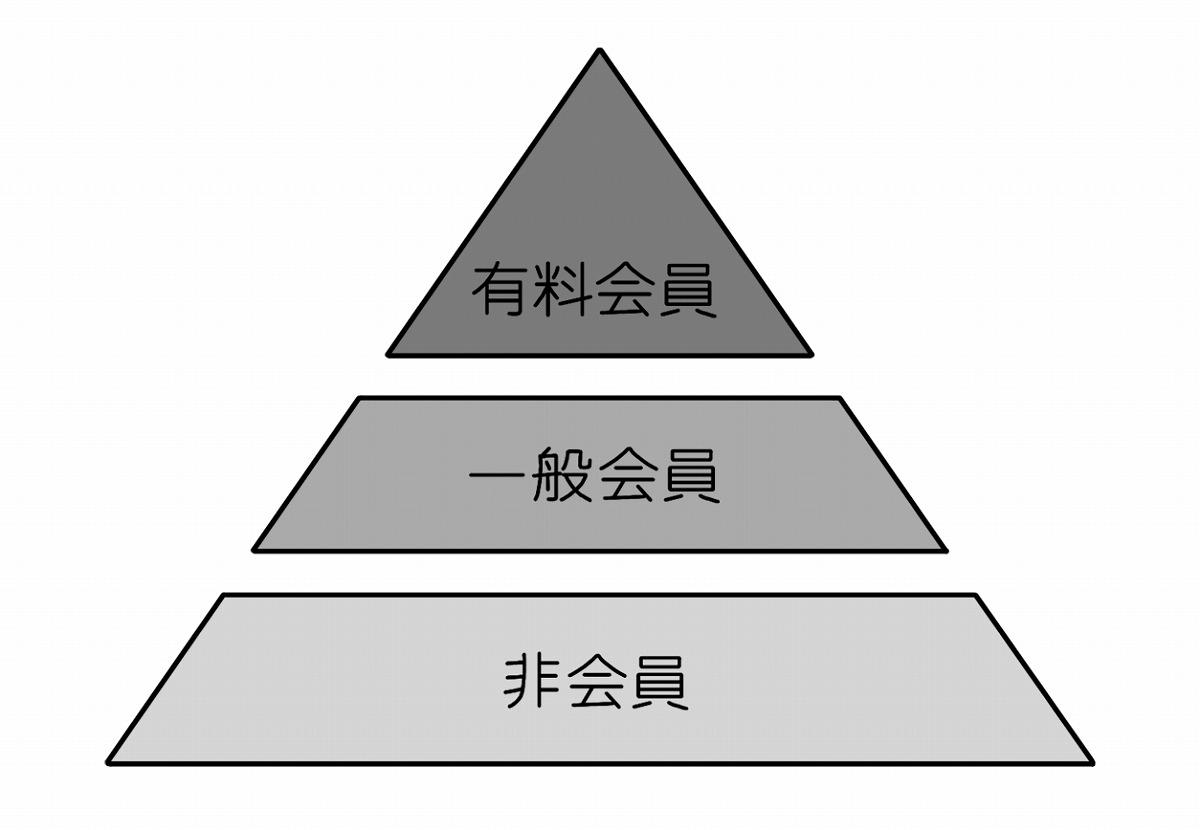

そもそも、これらをピラミッド構造で考えるのもおかしい。ピラミッド構造は、

- 1つの軸で

- ランクがわかれていて

- 下のランクほど数が多いとき

に便利な構造だ。マーケティング界隈ではユーザーを階層化するときに使うことが多い。

しかしMVV(改めVMV)は、軸もバラバラだし、量と質の相関がある内容でもない。だから、おすすめの方法はシンプルに一文で整理するやり方だ。

では、あなたは何をすべきか? 具体的に考えていこう。 【次ページ】大企業にはない、小規模事業者やフリーランスの“強み”

デザイン経営・ブランド・PRのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR