- 会員限定

- 2025/08/07 掲載

「改正育児・介護休業法」10月から何が変わる?企業が「子育て社員」に必ずすべきこと

元毎日新聞記者。長野支局で政治、司法、遊軍を担当、東京本社で政治部総理官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て独立。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。自称「霞が関文学評論家」

2025年4月から施行開始、一部が10月から

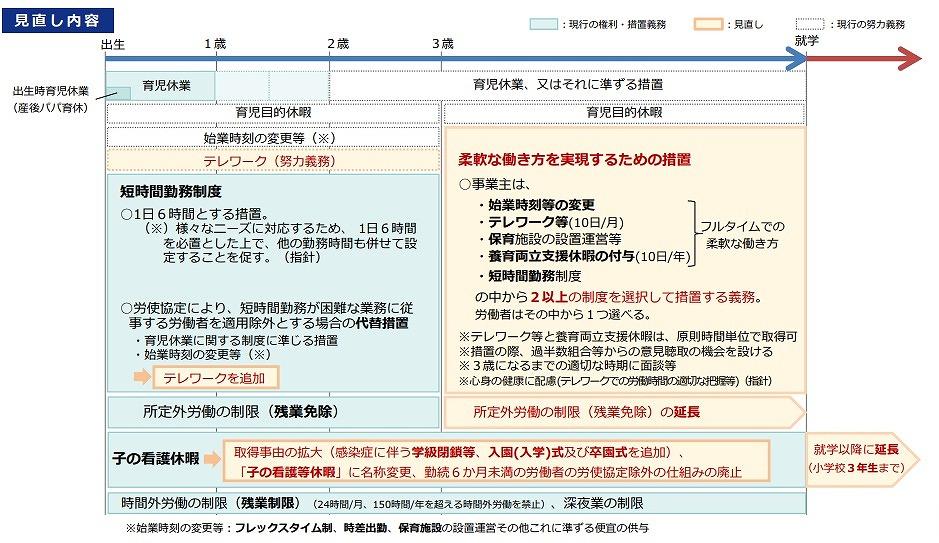

育児・介護休業法とは、働く人が育児や介護とキャリアを両立できる社会を目指し、企業に対して制度の抜本的な見直しと多様な働き方への対応を義務付ける法律です。改正法は2024年5月に公布され、すでに2025年4月から段階的に施行が始まっています。子の看護休暇の適用拡大、残業免除の対象拡大、男性育休の「見える化」強化、取得状況の公表義務の対象拡大などが4月からルール化されています。

ただ、改正法の内容の一部は、企業の準備期間を考慮して半年後ろ倒しし、2025年10月施行とすることが決まっています。今回の記事では、この10月施行分の内容を取り上げます。

背景に根深い課題……育休取得の男女格差・介護離職10万人

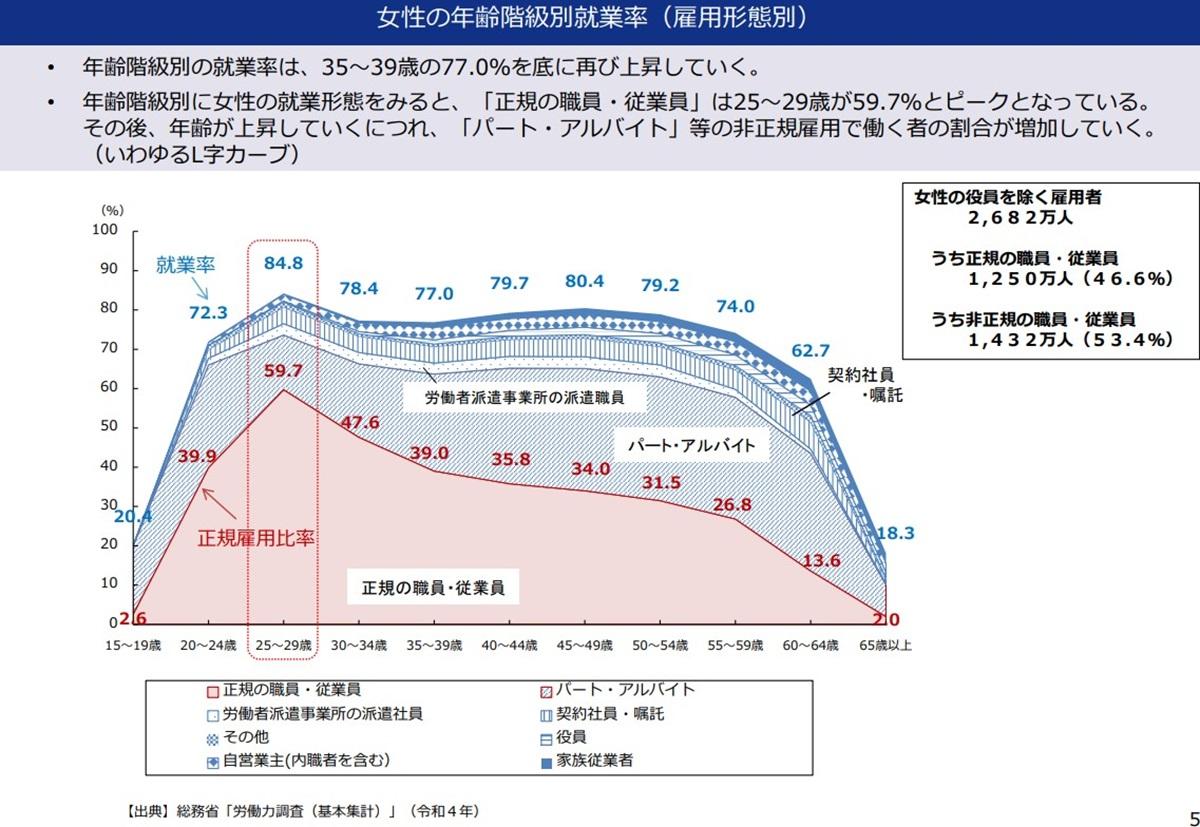

まずは、そもそも今回の法改正の背景に、どのような問題意識があったかを確認しましょう。法改正前の2023年末に公表された厚生労働省専門部会の報告書によると、第一子出産後の女性の継続就業率はおおむね上昇傾向にあるものの、いわゆる「L字カーブ」と呼ばれる形で、25~29歳をピークに就業率が急減する傾向が続いています。

報告書では、育児期の女性が、子どもが3歳を過ぎた後は柔軟な働き方でフルタイム勤務を希望しているにもかかわらず、企業側の制度整備が追いついておらず、望まない退職やキャリアの中断を強いられるケースも多いと指摘しています。

育児休業の取得における男女格差が依然として埋まってない点も、深刻な課題です。2023年度の男性の育児休業取得率は30.1%と初めて30%を超えたものの、女性の取得率(80%前後)には遠く及びません。報告書では、育児と仕事の両立支援策が事実上「女性のための制度」にとどまっていると指摘しています。

さらに、障がい児の育児、医療的ケアが必要な子ども、ひとり親家庭など、従来の画一的な制度では対応しきれていなかったケースもあります。「親の介護」を理由とする離職者数は年間10万人を超え、介護休業制度の存在自体が従業員に認知されていなかったり、職場で利用しにくい空気があったりといった課題が浮き彫りになっています。

こうした問題認識を踏まえて政府は、男性の育休取得率を2025年までに50%、2030年には85%とする数値目標を掲げています。

その上で、10月から施行される内容と、企業が必ず押さえなければいけないポイントを見ていきましょう。 【次ページ】【企業は対応必須】10月から何が義務化?ポイントを一挙解説

ワークスタイル・在宅勤務のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR