- 会員限定

- 2025/08/11 掲載

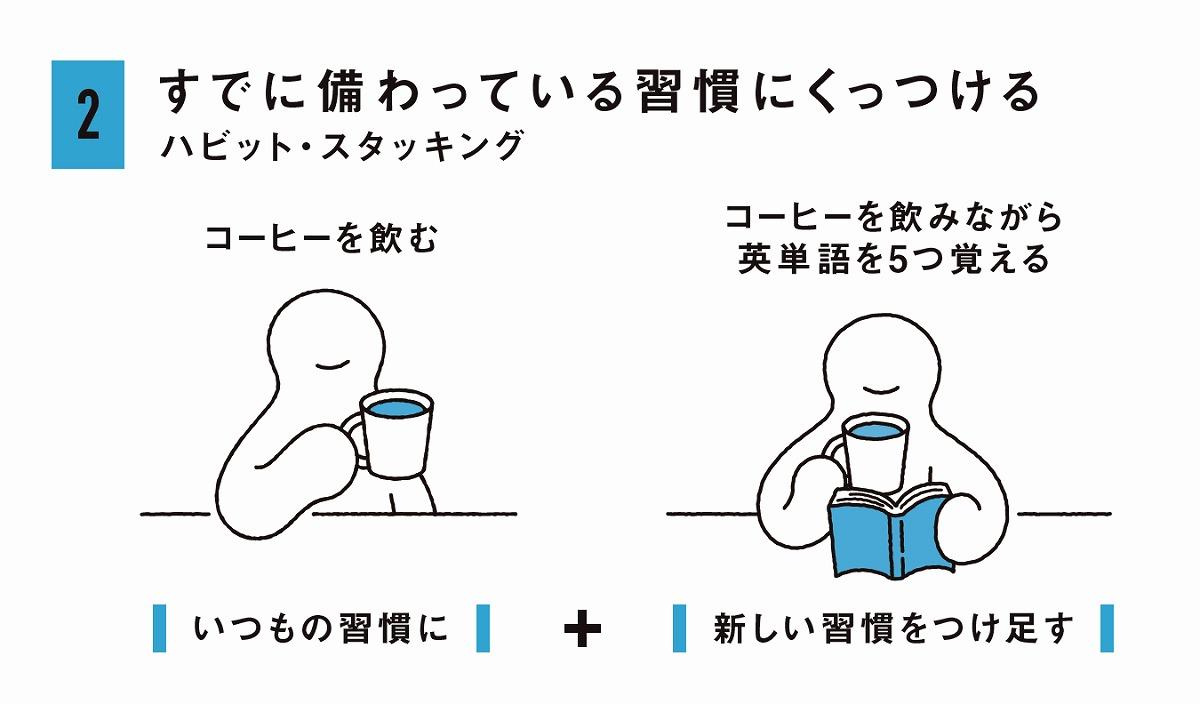

「習慣化は意志の強さ」という大ウソ、脳科学でわかった「続ける人」の共通点(2/2)

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

業務効率化のおすすめコンテンツ

業務効率化の関連コンテンツ

PR

PR

PR