- 会員限定

- 2025/08/27 掲載

コンビニすら敗北?クスリのアオキら“業態”が「無敵すぎて」ライバル全滅させる理由

【連載】流通戦国時代を読み解く

nakaja lab 代表取締役。みずほ銀行の中小企業融資担当を経て、同行産業調査部にてアナリストとして産業動向分析に長年従事。分野は食品、流通業界。執筆、講演活動中で、TV等マスコミで情報発信中、連載記事は月6本以上。主な著作物に「図解即戦力 小売業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書」(技術評論社)、「小売ビジネス」(クロスメディア・パブリッシング)などがある。

爆裂成長中「ドラッグストア」、最新の勢力図を解説

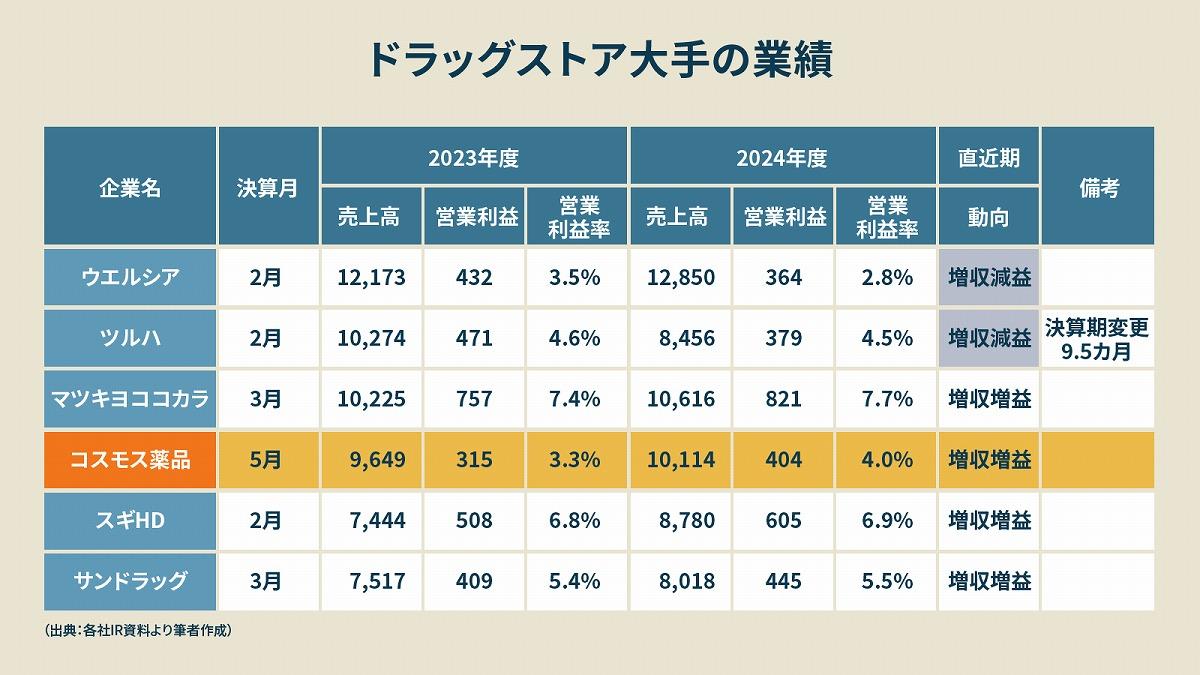

ドラッグストアやフード&ドラッグ上場大手の2024年度決算が出揃ったが、各社とも増収増益と好調な業績であった。ドラッグストア業界売上4位でもあるコスモス薬品は、M&Aをすることなく自前出店で売上1兆円に達し、その成長は今後も続くと見られている。ドラッグストア大手では収益率は高いほうではないにも関わらず、株式時価総額ではマツキヨココカラに次ぐ2位に位置しており、その成長力に対する市場の評価は高い。

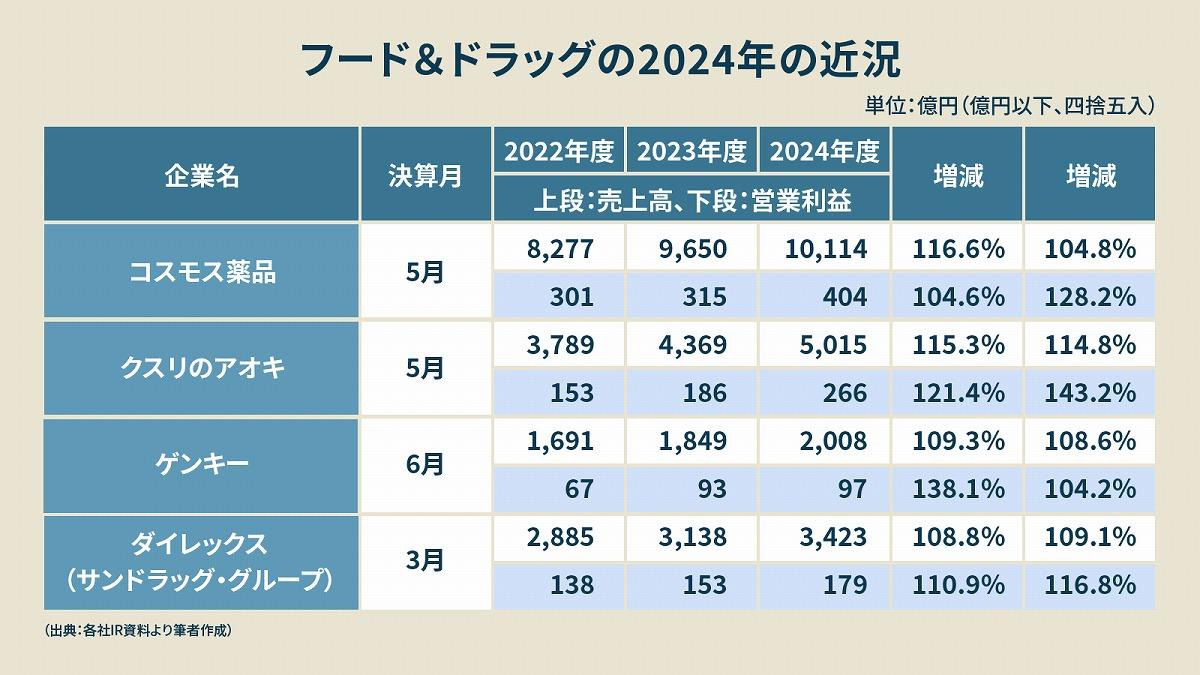

そんなコスモス薬品を追いかけるのが、クスリのアオキ、ゲンキー、ダイレックス(サンドラッググループ)だ。これら企業も順調に業容拡大を続けており、フード&ドラッグという業態の勢いが感じられる。

これらドラッグストアは、消費者にとってはもはやドラッグストアというよりも、“薬品系商品も売っている食品スーパー”としての利用が定着しつつあるように見える。

今回は、食品スーパーとドラッグストアを組み合わせた店舗形態である「フード&ドラッグ」を、ドラッグストアというよりも、「生活必需品小売業」として捉え、そのビジネスモデルを見ていこうと思う(図表1、図表2)。

【徹底比較】大手4社の商品別売上構成

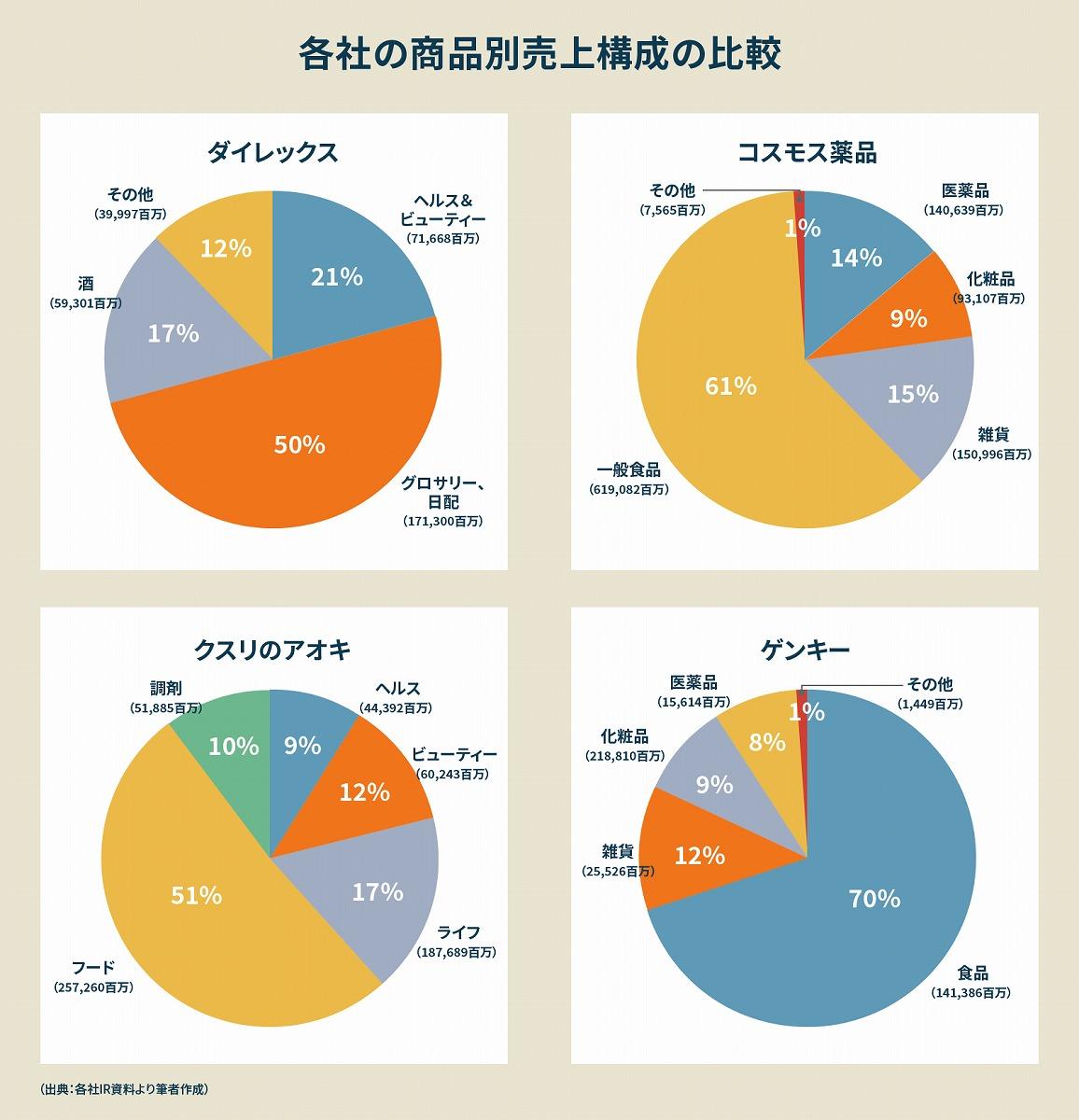

フード&ドラッグ大手各社の商品別売上構成で見ると、食品売上比率は各社とも5~7割となっており、ゲンキーに至っては70%に達している(図表3)。店内に並ぶほかの商品に比べて、食品の単価が安いことから、売場の見た目で言えば、食品スーパーとあまり変わりがないのかもしれない。実際に、経済産業省の業種分類の定義でも、食品スーパーとは「食品売上比率7割超のセルフサービス店」となっているため、まさにスーパーと定義付けられる業態なのかもしれない。

その上、これらのチェーン店は10年前までは生鮮食品の取り扱いは限定的であったが、今ではコスモス薬品以外は大半の店で生鮮食品も十分に品揃えされており、消費者の用途とすれば、ほぼ食品目当てに行く店となっている。

加えて、薬粧や日用雑貨など生活必需品をひと通り取りそろえているのだから、日常の利便性では食品スーパーを上回る、と言ってもいいだろう。このような店が周りに出来れば、ドラッグストア以上に食品スーパーの売上に影響が出るのは避けられない。

利益ゼロでも…ドラッグストア各社が「食料品扱う」ワケ

そもそも、フード&ドラッグがなぜこんなにも食品を品揃えしているのかと言うと、毎日補充を必要とする食品類を買いに来てもらうことで、来店頻度を高め、本来、買ってほしい化粧品や医薬品(利幅が高い)を“ついで買い”してもらうことが目的である。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

流通・小売業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR