- 会員限定

- 2013/01/07 掲載

NRI 藤吉栄二氏:O2Oを加速するNFCの先進事例と新ビジネスの可能性

リアルいいね!でネットいいね!が10倍のケースも

1962年東京生まれ。東京電機大学工学部卒業。産業用ロボットメーカーの研究所にて、サーボモーターやセンサーなどの研究開発に4年ほど携わる。その後、アスキー入社。週刊アスキー編集部、副編集長などを経て、2002年にフリーランスライターとして独立。おもにロボット、ネットワーク、エンタープライズ分野を中心として、Webや雑誌で記事を執筆。主な著書に『キカイはどこまで人の代わりができるか?』など。

2012年は、日本におけるNFCの胎動の年

イノベーション開発部

上級研究員

藤吉栄二氏

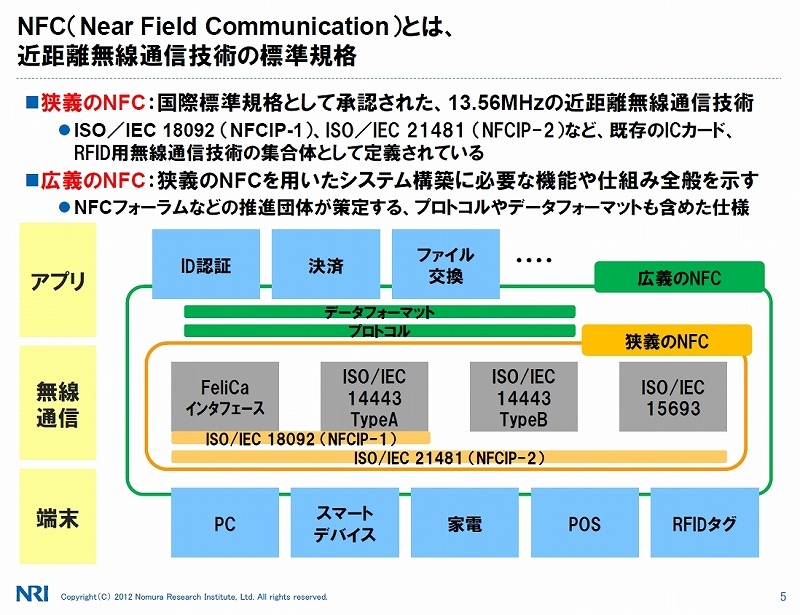

まず狭義の意味では「NFCは国際標準規格として承認された、13.56MHzの近距離無線通信技術である」ということだ。一方、広義の意味は、狭義のNFCを用いたシステム構築に必要な機能や仕組み全般を示すものであり、「NFCフォーラムなどの推進団体が策定するプロトコルやデータフォーマットも含めた仕様」ということになる。

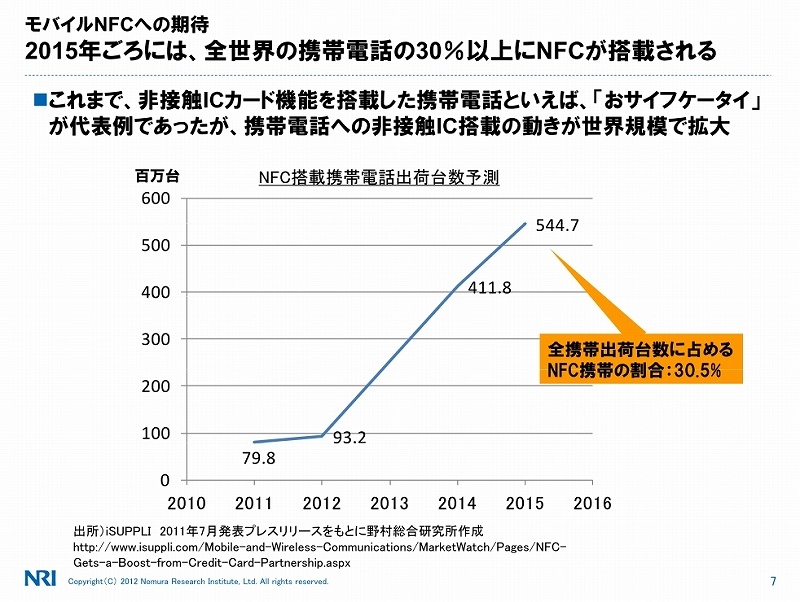

藤吉氏は「2012年は、日本におけるNFCの胎動の年になるだろう。この動きは日本に限ったものではない。世界では2015年までに、30%以上の携帯電話にNFCが搭載され、決済や交通乗車券、電子チケット、クーポン、アクセスコントロールなど、従来のおサイフケータイのようなサービスが可能になる」と説明する。

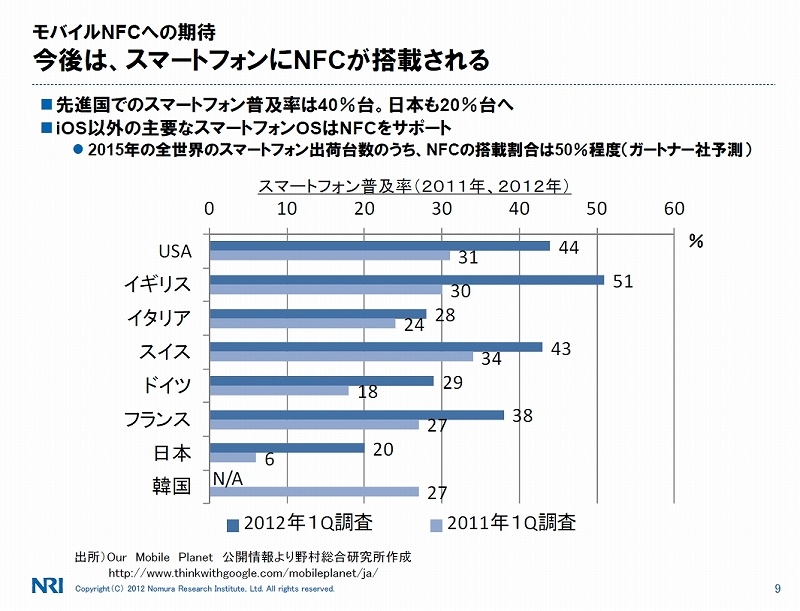

今後は、世界の主要スマートフォンにもNFCが搭載される予定で、ガートナーは2015年に全世界のスマートフォンの50%程度がNFC搭載機になると報告している。そしてNFC搭載スマートフォンでは、SNSとの連携サービスや、M2Mを利用した機器コントロールなども大いに期待されるところだ。

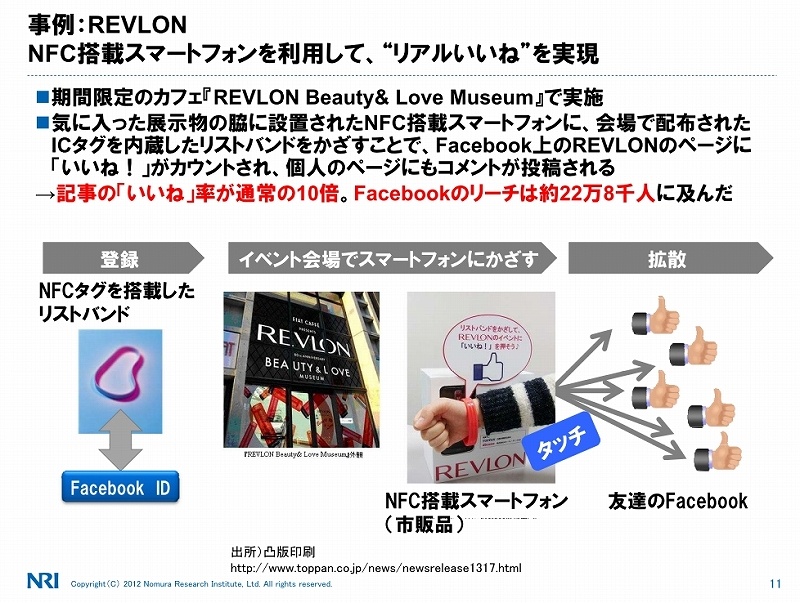

実際の企業利用も広がっている。藤吉氏は、NFC搭載スマートフォンによる最新の活用事例として、期間限定のカフェ「REVLON Beauty & Love Museum」で実施されたイベントについて紹介した。この来場者は、会場で配布されたNFCタグ内蔵リストバンドを装着する。もし、お気に入りの展示物があれば、その横にあるNFCスマートフォンにリストバンドをかざす。するとFacebook上のREVLONページに「いいね!」がカウントされ、個人ページにもコメントが投稿される仕組みだ。これにより、通常よりも「いいね」が10倍も増え、Facebookのリーチも23万人弱まで伸びたという。

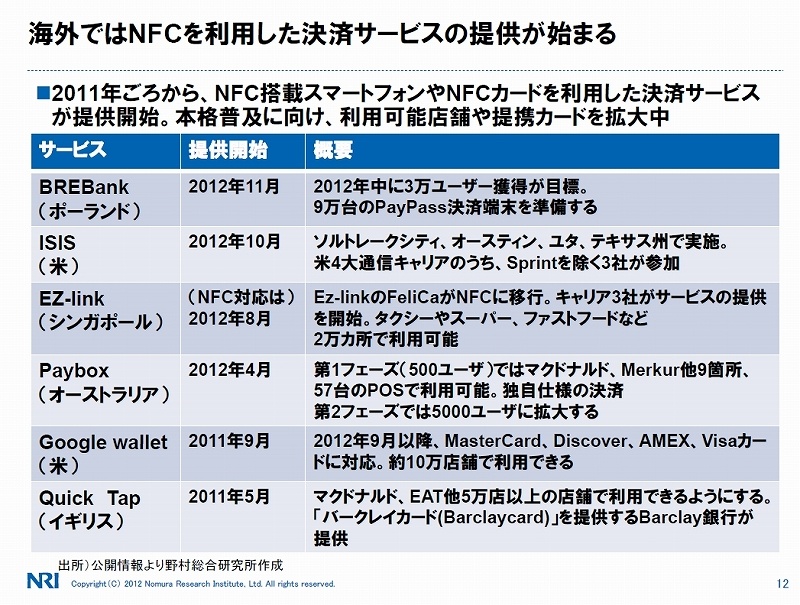

もう1つの事例は、NFCを利用した海外での決済サービスだ。米国、英国、オーストラリア、シンガポール、ポーランドなど、全世界でサービスが拡大しているという。

ただし、決済サービスは「NFCのキラーコンテンツになるかもしれないが、まだ普及というところまでは至っていない。今後、本格的な普及となるか、注視していく必要がある」(藤吉氏)とした。

【次ページ】O2Oで、NFCが大活躍する時代がやってくる

デジタルマーケティング総論のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR