- 会員限定

- 2016/11/24 掲載

依存する人しない人、スマホ「5分」の使い方はどう違う?

中森勇人(なかもりゆうと)

経済ジャーナリスト・作家/ 三重県知事関東地区サポーター。1964年神戸生まれ。大手金属メーカーに勤務の傍らジャーナリストとして出版執筆を行う。独立後は関西商法の研究を重ね、新聞雑誌、TVなどで独自の意見を発信する。

著書に『SEとして生き抜くワザ』(日本能率協会)、『関西商魂』(SBクリエイティブ)、『選客商売』(TWJ)、心が折れそうなビジネスマンが読む本 (ソフトバンク新書)などがある。

TKC「戦略経営者」、日刊ゲンダイ(ビジネス面)、東京スポーツ(サラリーマン特集)などレギュラー連載多数。儲かるビジネスをテーマに全国で講演活動を展開中。近著は「アイデアは∞関西商法に学ぶ商売繁盛のヒント(TKC出版)。

公式サイト http://www002.upp.so-net.ne.jp/u_nakamori/

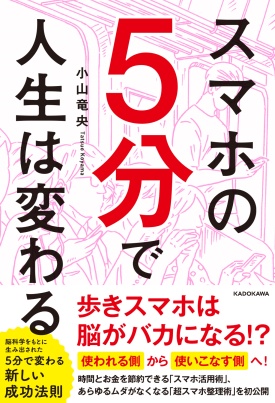

悪いのは、あなたでもスマホでもない

「ポケットからすぐにスマホを取り出すことで、安易に刺激物質で脳を満たすことができるため、夢を追いかけることをしなくなる『無気力人間』が次々とうまれています」と警鐘を鳴らすのは、『スマホの5分で人生は変わる』(KADOKAWA)の著者である小山竜央 氏である。

スマホの普及でニュースサイトから手軽に情報が手に入り、SNSで人と簡単に繋がれるようになった一方で長文を読むのが苦手な人やコミュニケーションがうまく取れない若者が増えているのも事実だ。

しかし、小山氏は「あなたは何も悪くありませんし、スマホ自体が悪いわけでもありません。大切なのは『使い方』です」と指摘する。

ポイントは「5分」の使い方

同氏によれば、ポイントは「5分」という細切れの時間の使い方が重要なのだという。ちょっとした待ち時間や移動の時間、仕事の息抜きにとプレイするオンラインゲームや覗いてしまうSNSアプリなど。何気なく操作するスマホ画面が実は大切な時間を奪っているのだ。さらにその根拠として「短い時間だから大丈夫」、「いつでも止められるから大丈夫」と言う気持ちがあるからとし、これこそがスマホ依存の表れなのだと主張する。

人はSNSやゲームをすることで脳から微量の快楽物質(ドーパミン)が分泌され、それが依存症を引き起こす。この脳への刺激を利用し、依存を増幅させるアプリケーションが世の中に氾らんしていると分析をしている。

ゲームアプリのアバターに代表されるカスタマイズ性、やればやるほどレベルが上がる称号システム、キャラクターやアイテムを集めたいというコレクション性に加え、あえてゴールを作らずいつまでもやり続けるシステムやSNSでは「いいね!」を獲得するために費やす長時間のアクセスなど、その仕掛けは枚挙にいとまがない。

自身がゲーム業界でヒット作を作ってきた経験による切り口だけに説得力がある。では、スマホに振り回されないためにはどうすれば良いのか? まずは、快楽をもたらす刺激の理由を視覚化すること、そして自分が成長することに刺激をすりかえることだと小山氏は指摘する。

【次ページ】スマホ依存を解消する、時間のダイエット

業務効率化のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR