- 会員限定

- 2017/08/08 掲載

「すごい」が「当たり前」になる時代のUXに“制限の設計”が重要なワケ

主に技術系の書籍を中心に企画・編集に携わる。2013年よりフリーランスで活動をはじめる。IT関連の技術・トピックから、デバイス、ツールキット、デジタルファブまで幅広く執筆活動を行う。makezine.jpにてハードウェアスタートアップ関連のインタビューを、livedoorニュースにてニュースコラムを好評連載中。CodeIQ MAGAZINEにも寄稿。著書に『ハッカソンの作り方』(BNN新社)、共編著に『オウンドメディアのつくりかた』(BNN新社)および『エンジニアのためのデザイン思考入門』(翔泳社)がある。

3つの世代が混在する「デジタル時代」におけるUXの難しさ

現代社会は、もうデジタルテクノロジーなしには成り立たない。一方、現在は情報の最先端で新しいテクノロジーを躊躇せず取り入れる層と、リテラシーが十分に行き渡らないためにデジタル要素との接触機会が少ない層、さらには生まれたときからインターネットがインフラであった世代、いわゆる「デジタルネイティブ」と呼ばれる層など、さまざまな人々が混在する。実際、新しいプロダクトやサービスを開発する際、どうしてもデジタルな要素を無視できない。にもかかわらず、想定ユーザーには前述のようにバラつきがある。しかも、今は機能的な差異よりも、ユーザーにとっての体験価値に重きが置かれるようになっている。多様化、クラスタ化が進み、何を作って誰に届ければよいのかが見えにくくなっている。企業活動を進める上で、非常に難しい時代だといえる。

こうした中、ADVERTISING WEEK ASIA 2017にて、さまざまな形でデジタルUXに関わる3人が、デジタル時代のユーザー体験を考えるポイントを語った。

まずは、3名の簡単なプロフィールを紹介しておこう。松永エリック・匡史氏は、コンサルティングサービスを提供するPwCコンサルティングにてデジタル部門を統括する。PwCは香港、マイアミに続いて、今年10月には日本にもエクスペリエンスセンターをオープンするが、松永氏はPwCの日本におけるデジタル部門のリーダーである。

武田 哲也氏は、2006年より事件後のライブドアにて受託のWEB制作開発およびコンサルティング事業に従事、外資系出版社のコンデナスト・ジャパンにおけるデジタル推進業務を経て、現在はエイド・ディーシーシーでプロモーション広告の制作に携わっている。

渡邊 信彦氏は、昨年5月にスタートアップ企業PSYCHIC VR LABを立ち上げ、昨年末に資金調達し、現在、VRのショッピングサービス「STYLY」を展開している。

テクノロジーと人が並行して進化してきたこれまでは、新しい機能=価値の時代だった。しかし大きなイノベーションの波が起こり、テクノロジーの変化は私達のライフスタイルを変えつつある。ほんの10年前の常識が常識として通じない。そんな非連続な時代のUXを、この3名が語り合った。

デジタル時代だからこそ求められる「快適な制限」の設計

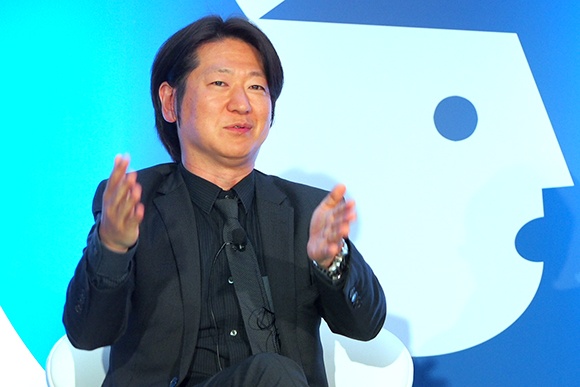

松永エリック・匡史氏

「音楽ってストレスと解放なんです。ストレスがかかり、それを一気に解放すると人間は快楽を感じる。我々は制限を受ける中でストレスを感じているんです。デジタルの時代になって一番よくないのはストレスがないことです」

デジタルの時代にこそ、「快適な制限をどこまでどう設計するか」が1つのキーポイントになると指摘するのは松永氏だ。デジタルになってまずかったことは、あらゆるものに制限がなくなったことだと分析する。

「これまではレコードを買うのにお金が必要で、なかなか聴けないという、ある種の制限がありました。しかし現在は、スマートフォンがあればいくらでも聴けます。動画もそうです。すべてが自由になった。自由になって何が起きたかというと、みんな音楽を聴かなくなったのです」(松永氏)

松永氏は、音楽を聴くという行為、その体験が与える強さが薄れてきていること、さらに非デジタルネイティブ世代にはある「ないところからあるという状況への移行」というプロセスがデジタルネイティブ世代にはなく、当たり前であることがより感動を起こさないのだ指摘する。

たとえば、これまで家庭のリビングを大きく変えた契機はいくつかあった。家電の価格低下で複数台のテレビを持つようになったり、レコーダーの普及で、テレビ局が配信するプログラムを好きな時間に見たりできるようになった。

こうした視聴者とコンテンツホルダーの関係は、2015年頃から普及した動画配信サービスによって一変した。いつ見るかは視聴者の自由。これまでの、テレビ番組表を開いて見る番組を検討し、視聴するスタイルから、動画配信サービスにログインし、面白そうなコンテンツを見るスタイルに変化した。

しかし、動画配信だと「いつでも一気に見られるからすごい」となるのは、そもそも「制限」を経験しているから、手に入らないことを経験しているからだ。テレビ局が放送するドラマは、毎週何曜日何時にしか見られない。過渡期にいる私達は「すごい」と思うが、これが当たり前になってくると何の感動もないだろう。

「デジタル時代の"いい体験"とは"制限"だと思います。何かを制限する、見るものや時間を制限する。昔、テレビドラマ『東京ラブストーリー』で月曜9時に丸の内からOLが消えたといわれました。みんな家に帰って見たんです。そして、次の日のオフィスや学校の昼休みは、そのドラマの話題でもちきりになりました。それがネットフリックスの時代になって、こうしたリアルタイム性が失われました。デジタルの時代だからこそ、制限をどこまでどう設計するかがカギになると思います」(松永氏)

デジタルによって「本物の体験」が価値を持つ

武田 哲也氏

「リアルでどうこうという話ではなくて、何か体験を作るためのテクノロジーであったり、デジタルであったり、そういうものを我々はしばらく目指していくんだろうなと思っています」

表現者としての立場から「実際に手で触れたり、自分の五感で感じるという本物の体験の価値が逆に認められていく」と述べるのは武田氏だ。

「デジタル化でさまざまな仮想的な体験ができるようになると、体験自体が"にわか"なものになる。これは、我々の言葉でいうと"本物ではない体験"です。この先は、まず本物ではない体験が最初の体験になって、それを本物の体験として消費していくような時代になるはずで、その過渡期だからこそ、体験が中途半端になっているのではないかと思っています。そうして、にわかな体験が増えるからこそ、いわゆる”本物の体験”が価値を持つのだと思います」(武田氏)

武田氏の指摘は、おそらくテクノロジーありきで設計されるコンテンツを含めてのことだろう。機能や手法ありきで設定されるコンテンツは数多い。それは容易だからだが、そこから出てくるアウトプットを見ると「じゃあ、それでユーザーはどんな体験ができるの?」と疑問に思わざるをえないものも少なくない。

【次ページ】手軽にテレビ電話が可能な時代に、人々はスタンプを選んだ

デジタルマーケティング総論のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR