- 会員限定

- 2018/07/18 掲載

「自殺」を経済的視点で眺めてみる

2/3に減少も女性の自殺率は高水準

加谷珪一(かや・けいいち) 経済評論家 1969年宮城県仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。 野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『億万長者への道は経済学に書いてある』(クロスメディア・パブリッシング)、『感じる経済学』(SBクリエイティブ)、『ポスト新産業革命』(CCCメディアハウス)、『新富裕層の研究-日本経済を変える新たな仕組み』(祥伝社新書)、『教養として身につけておきたい 戦争と経済の本質』(総合法令出版)などがある。

国際的に見ると日本の自殺率は高い

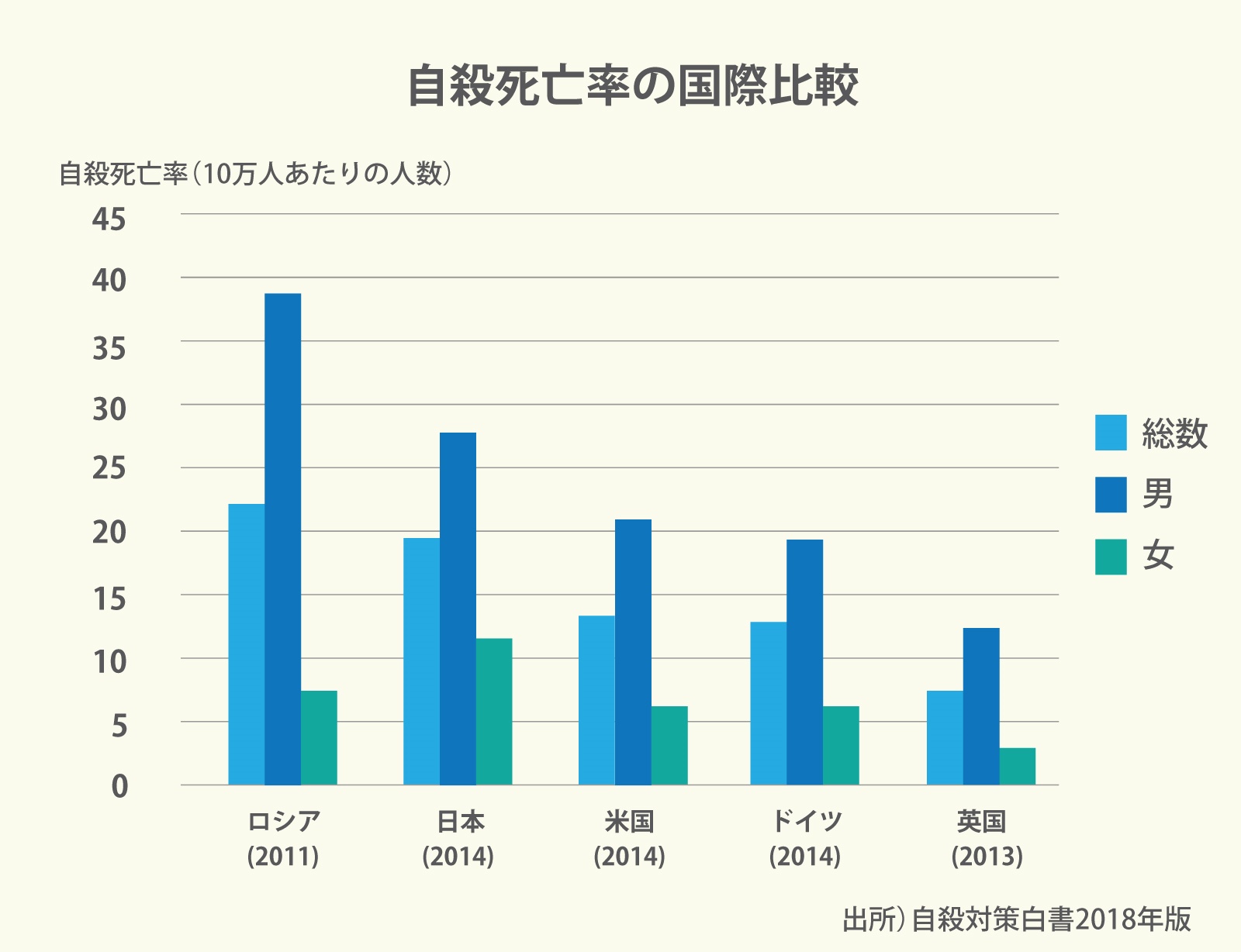

政府は2018年6月19日、2018年版の自殺対策白書を閣議決定した。2017年における日本の自殺者数は2万1321人で、過去最多を記録した2003年と比較すると約3分の2に減少している。だが、国際的に見ると日本の自殺率は依然として高い。日本の自殺死亡率(人口10万人あたりの自殺死亡者数)は19.5人だが、先進各国は、英国が7.5人、ドイツが12.6人、米国が13.4人と日本よりも大幅に低くなっている(2011年から2014年での国際比較)。一方、ロシア(約22人)や韓国(約29人)は、日本と比べても高い(図1)。

自殺する理由は複雑であることに加え、宗教の中には自殺を厳しく禁じているところもあるので、単純に自殺率だけを比較するの避けた方がよい。だが、ある程度までなら傾向を分析することはできる。

一般にキリスト教圏において自殺はタブーとされているが、正教徒が多いロシアの自殺率が高いことなどを考えると、キリスト教圏だからといって一律に自殺率が低いというわけではない。

韓国やロシアなど、先進国と比較すると経済水準が十分ではなく、社会が息苦しいというイメージが強い国の自殺率が高いことや、経済的に豊かな欧米先進国の自殺率が低いことなどを考え合わせると、経済水準と自殺率の関連性はそれなりに高いと見てよいだろう。

ちなみに、ロシアの1人当たりのGDP(国内総生産)は1万ドル、韓国は3万ドル、日本は3万8000ドルとなっている。一方、米国は6万ドル、ドイツは4万5000ドル、英国は3万9000ドルとなっている。

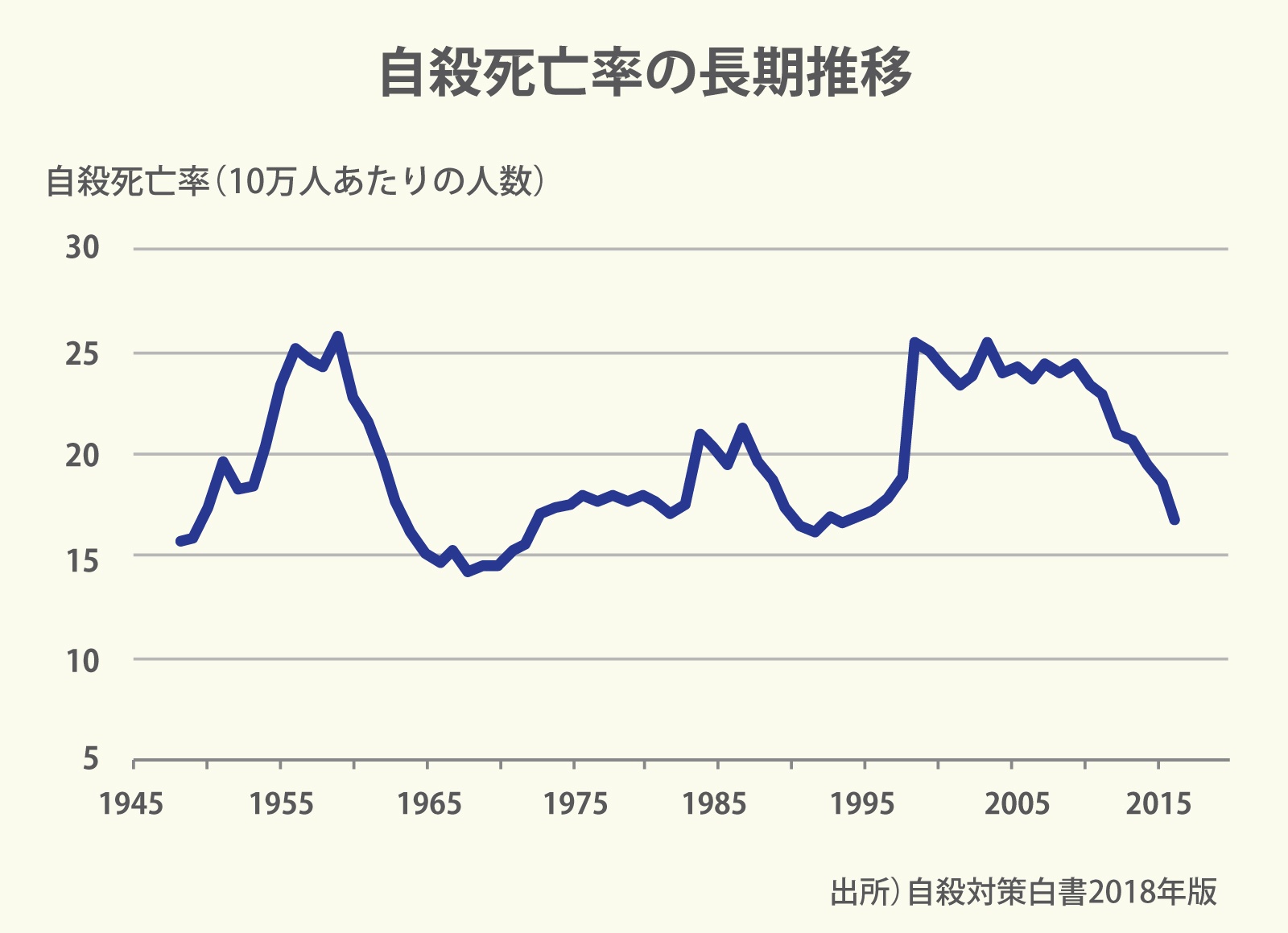

日本の自殺率低下は失業率改善が影響か

経済的な状況と自殺の相関については、日本における長期の自殺率の推移からも見て取れる。1990年代の自殺死亡率は17人から18人で推移していたが、1998年から25人に急上昇している。この時期はバブル経済の後始末がピークとなっており、大型の企業倒産が相次いでいた。不良債権処理は2005年頃まで続き、企業はコスト削減を目的に、正社員から非正規社員の切り替えを進めてきた。こうした事情が重なったせいか、自殺死亡率は2010年頃まで25人前後の高い水準で推移している。

その後、日本経済が劇的に復活したわけではないが、人口減少に伴う人手不足の深刻化に伴い、最近では失業率が急低下している。ここ数年、自殺率が下がっているのは、仕事を見つけられない人が減ったことと深く関係しているだろう(図2)。

【次ページ】1950年代も高い自殺率、「貧しかったが、夢や希望にあふれていた」はまるで違う

ワークスタイル・在宅勤務のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR