- 会員限定

- 2019/02/15 掲載

無冠になった羽生氏が「前竜王」ではなく「羽生九段」を選んだ理由(2/2)

大事なのは「瞬間風速」ではない

将棋とは、完全情報ゲームであり、かつゼロサムゲームだ。互いに最善の手を出し続けることが可能であり、その場合、五分五分の状況が延々と続くようにできている。一方的に自分から良い手を指すことはできず、あくまで相手の手に対応する形でしか、局面を動かせない。そこで発生するのが、自分が持っていきたい勝負の流れと、相手の流れのぶつかり合いである。こうしたゲーム観を踏まえて、しばしば羽生さんは「自力だけでは勝てない」「むしろ他力をいかに活かすかが大事」と説いている。

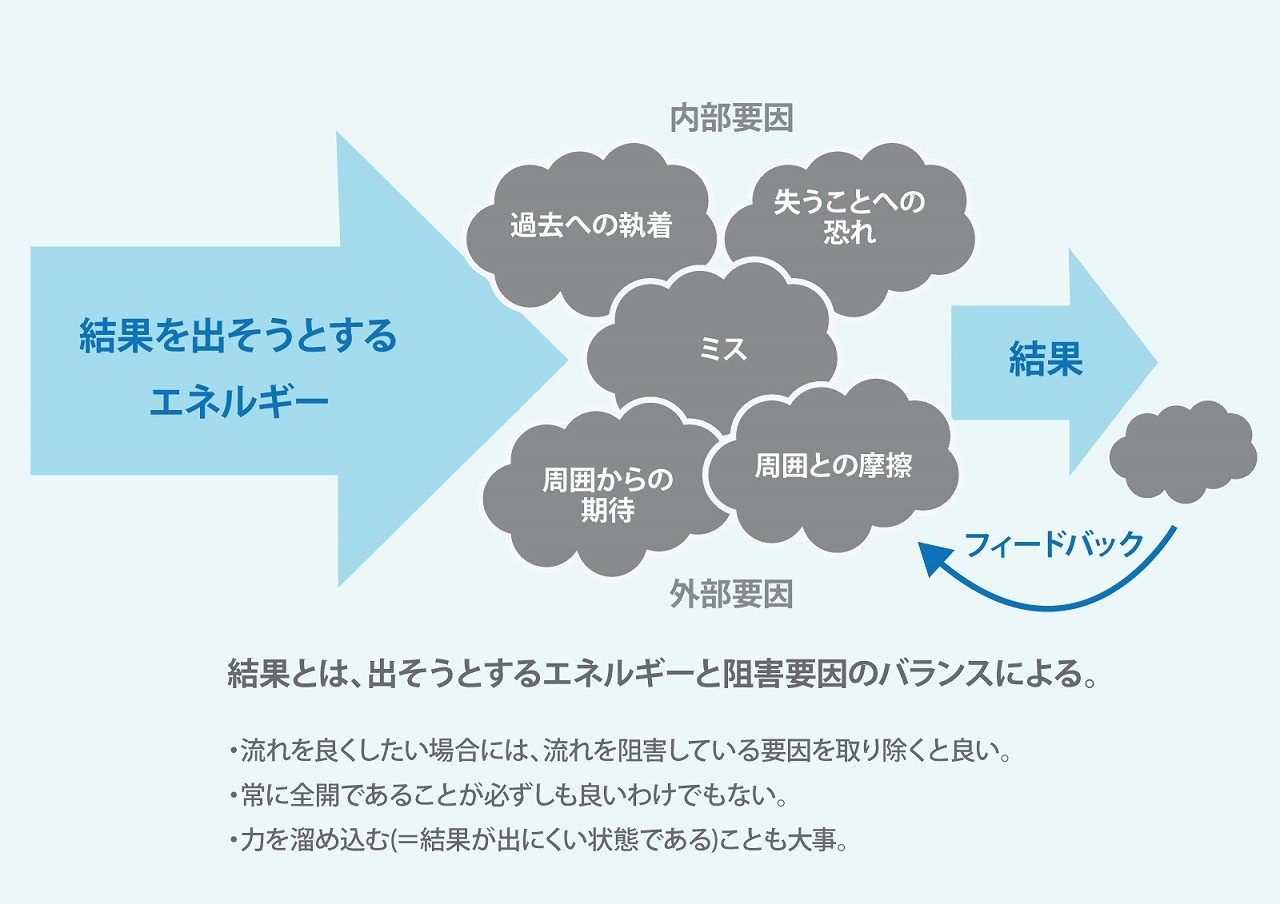

流れそのものをコントロールすることはできないが、1つひとつの意思決定を通して流れを遅くしたり、止めたりすることもあれば、流れを速くするという影響を与えることができる。問題は、その流れをどうしたいかだ。

羽生氏は結果が出ていない状態のこと自体を悪いものだとは言っていない。それは「力を溜めている」のだという。同時に「不調も三年続けば実力」という厳しい言葉も忘れない。つまり、瞬間風速的に結果が出ているかではなく、結果を出すための流れのデザインこそが問題なのだ。長期間滞ってしまうと、再びそこにエネルギーが流れるのは難しくなる。

いかに日常を淡々と過ごしつつ、かつ高いパフォーマンスを出せるコンディションでいられるか。それが重要なのだ。

「自分と自分を取り巻く環境」「流れとの付き合い方」を学ぼう

本書は、長いキャリアのなかで必ず人が直面するテーマについて語っている。「結果を左右する三要素」「次の一手を決断する三段階」「パフォーマンスを発揮するためのコンディション」「リスクのとり方」などだ。この本は、講演「結果を出し続けるための3つの秘訣」をもとに制作されたものだ。聞き書きがもとになっているだけあって、非常に読みやすい。羽生氏の言葉はいつも普遍的で知的で冷静、どの書籍でも、講演やインタビューでも、似たような印象になりがちで、本書もその類書の一つに見えるかもしれない。しかし、本書こそが、氏の思考のエッセンスが凝縮された良書なのである。文字通り「結果を出し続けるため」というテーマでの思考が集大成されたテキストは、意外にない。

自分の流れ、相手の流れ、あるいはまわりの流れを客観的に見極めて、不要な荷物を手放すことはできる。そうすることにより、本当に必要な流れに乗ることはできる。氏の座右の銘、八面玲瓏の境地に至って初めて、そうした「ありありとした自分の姿」が見えるのかもしれない。

ダイバーシティ・インクルージョンのおすすめコンテンツ

ダイバーシティ・インクルージョンの関連コンテンツ

PR

PR

PR