- 会員限定

- 2021/05/25 掲載

「2021年版中小企業白書」の要点まとめ、調査で見えた中小企業の現実 DXや外部活用は

連載:第4次産業革命のビジネス実務論

アルファコンパス 代表CEO

中小企業診断士、PMP(Project Management Professional)

1990年3月 早稲田大学大学院修士課程(機械工学)修了。同年に東芝に入社後、製造業向けSCM、ERP、CRMなどのソリューション事業立ち上げに携わり、その後、インダストリアルIoT、デジタル事業の企画・マーケティング・エバンジェリスト活動などを担うとともに、オウンドメディア「DiGiTAL CONVENTiON」の立ち上げ・編集長などをつとめ、2024年に退職。

2020年にアルファコンパスを設立し、2024年に法人化、企業のデジタル化やマーケティング、プロモーション支援などを行っている。

主な著書に『デジタル・プラットフォーム解体新書』(共著:近代科学社)、『デジタルファースト・ソサエティ』(共著:日刊工業新聞社)、『製造業DX: EU/ドイツに学ぶ最新デジタル戦略』、『製造業DX Next Stage: 各国/地域の動向やAIエージェントがもたらす新たな変革』(近代科学社Digital)がある。その他Webコラムなどの執筆や講演など多数。2024年6月より現職。

新型コロナが中小企業に与えた影響

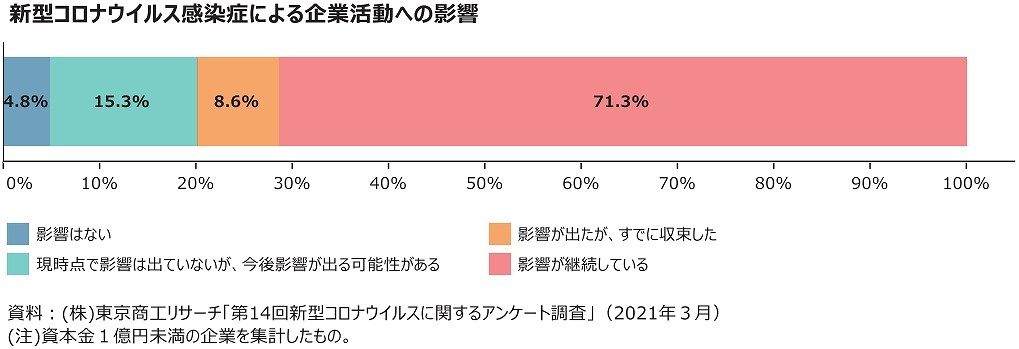

「2021年版 中小企業白書」のテーマは「危機を乗り越え、再び確かな成長軌道へ」。新型コロナが中小企業に与えた影響を分析し、その実態が述べられています。中小企業へのアンケート調査によれば、新型コロナによる企業活動への影響について、2021年3月時点で「影響が継続している」と回答した企業は71.3%となっており、中小企業が引き続き厳しい状況に置かれていることが伺えます。

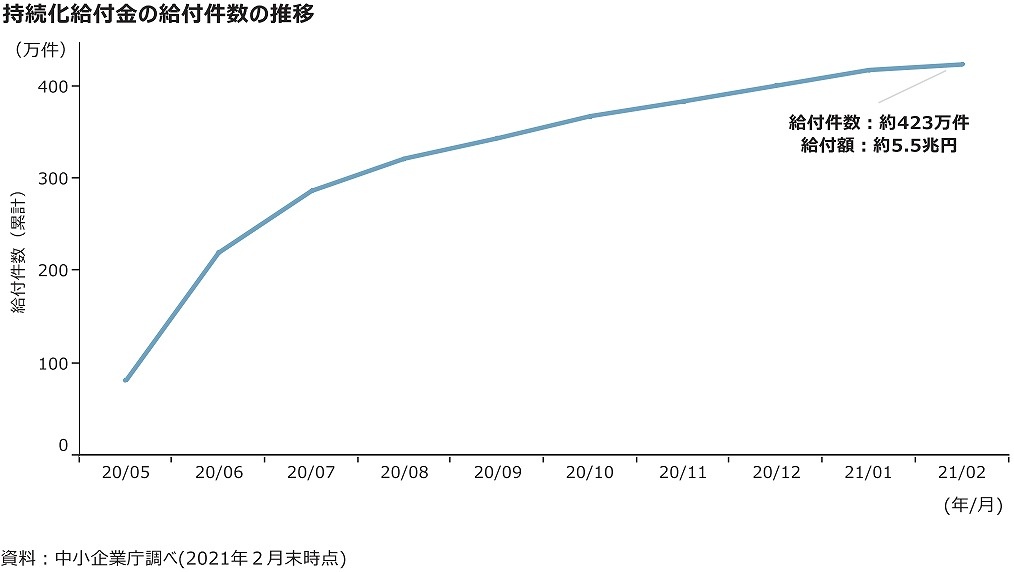

一方、持続化給付金などの給付実績は上がっており、2020年5月の申請受付開始後、2021年2月時点で約423万件、約5.5兆円の給付が行われています。

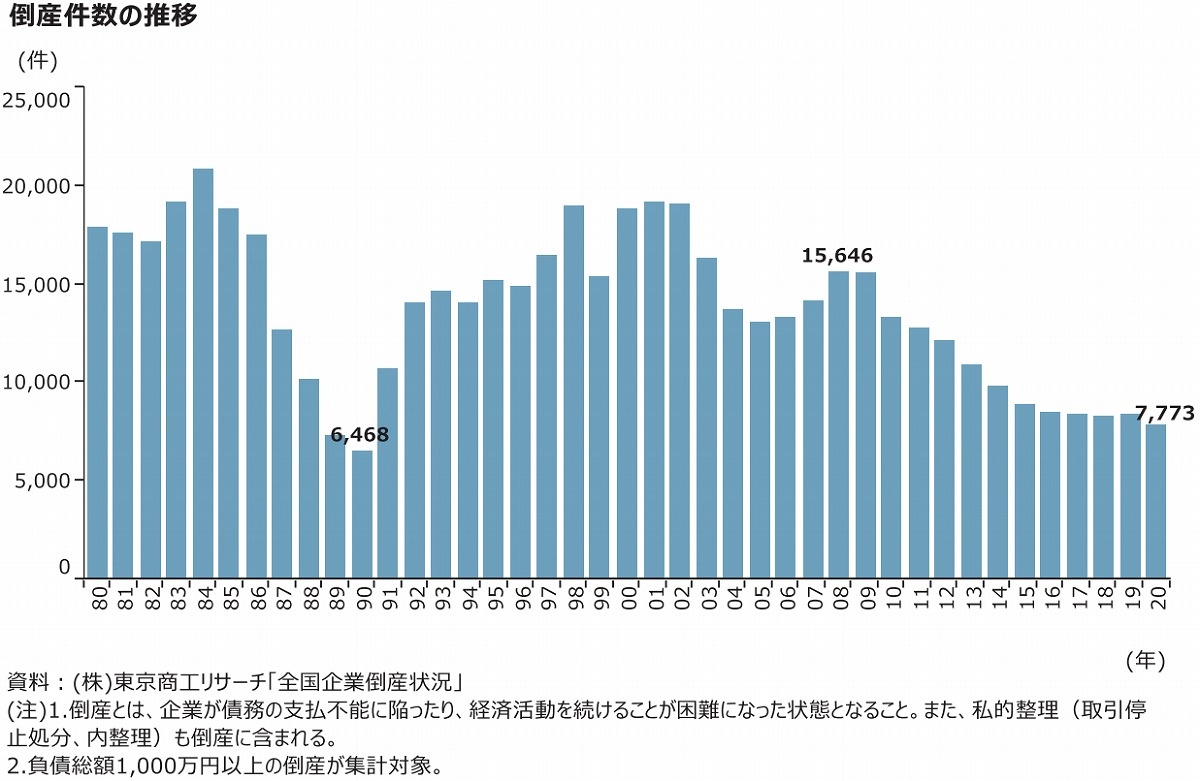

金融支援の拡大や持続化給付金の実績が上がる中で、企業の倒産件数は下がってきており、こういった大規模支援が功を奏していると思われます。

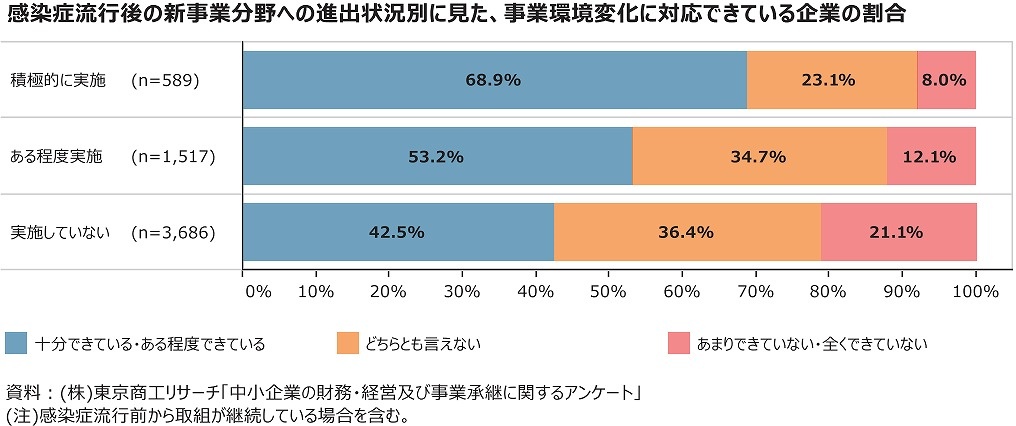

また、新型コロナの流行下においても新製品の開発や新事業分野への進出などができている企業ほど、事業環境の変化に対応できていることが分かります。損益分岐点比率が高いと言われる中小企業の中でも、こういった不確実性の高い時代を変化の転機と捉え、自社の強みを生かして新たな事業に取り組んでいる企業は、成長のチャンスを得ることができているのではないでしょうか。

中小企業のデジタル化、成果が出なかった企業の共通点は

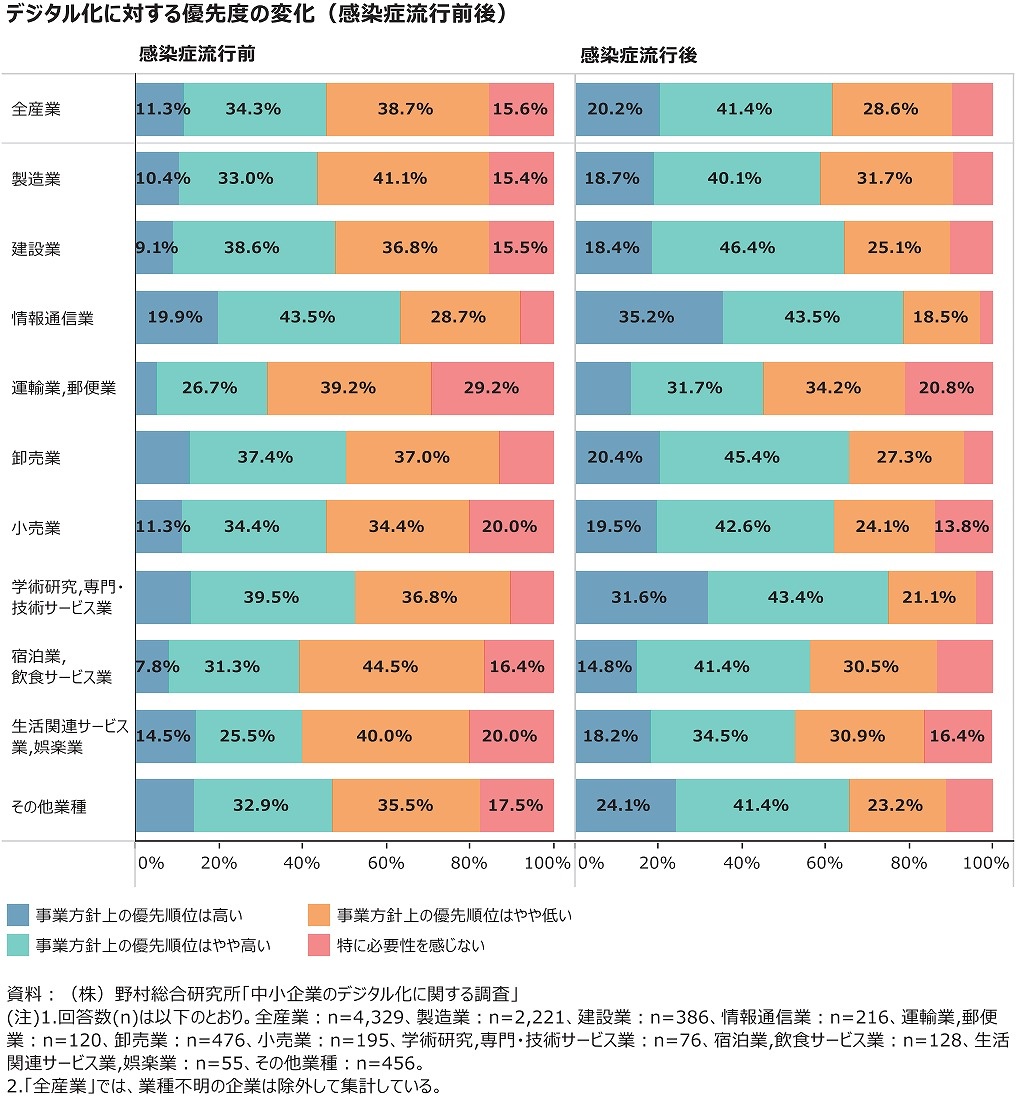

新型コロナは、大企業だけでなく中小企業においても、デジタル化に対する意識を高めたと考えられます。中小企業のデジタル化に関する調査において、デジタル化について事業方針上の優先度が「高い」と「やや高い」を合わせた回答割合は、コロナ禍以前の45.6%からコロナ禍後には61.6%まで上昇しています。

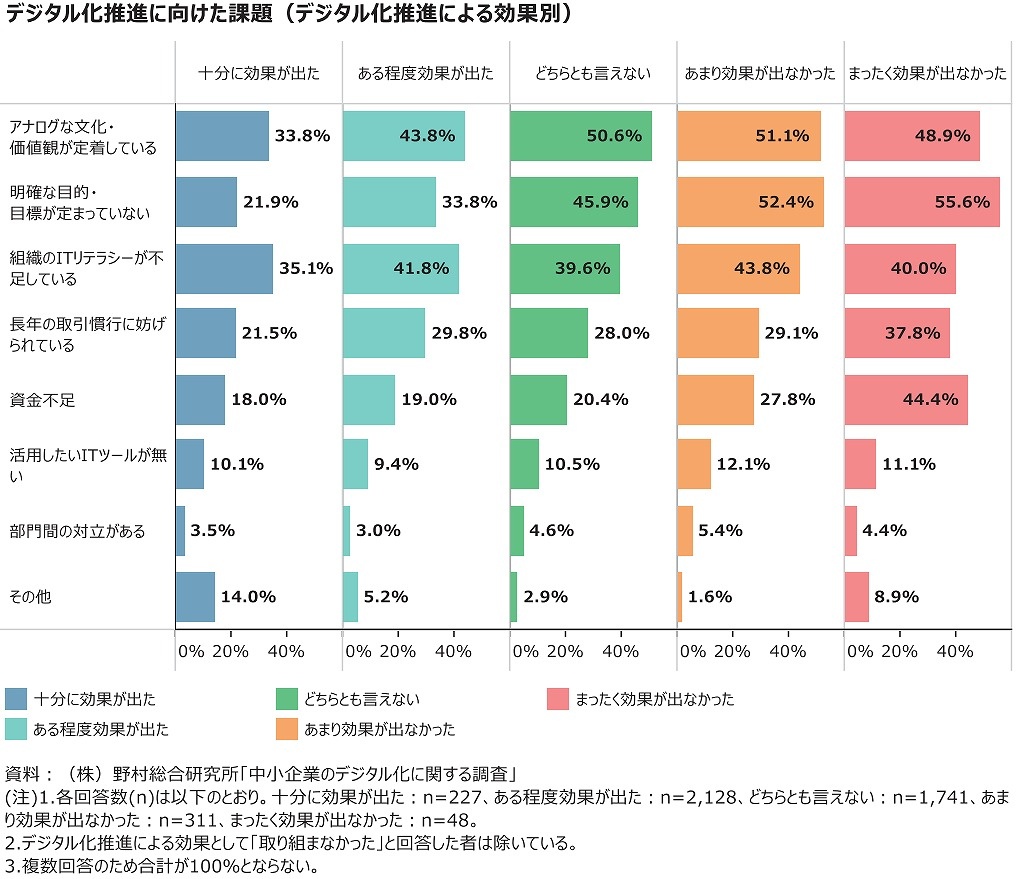

一方、デジタル化推進による効果が出なかったと回答している企業は、効果が出たと回答している企業に比べ、「明確な目的・目標が定まっていない」ことや「資金不足」、「アナログ的な文化・価値観が定着している」ことを課題として挙げる割合が高く、こういったことがデジタル化による効果を阻む要因となっていると推察されます。

調査から見える、中小企業とITベンダーのすれ違い

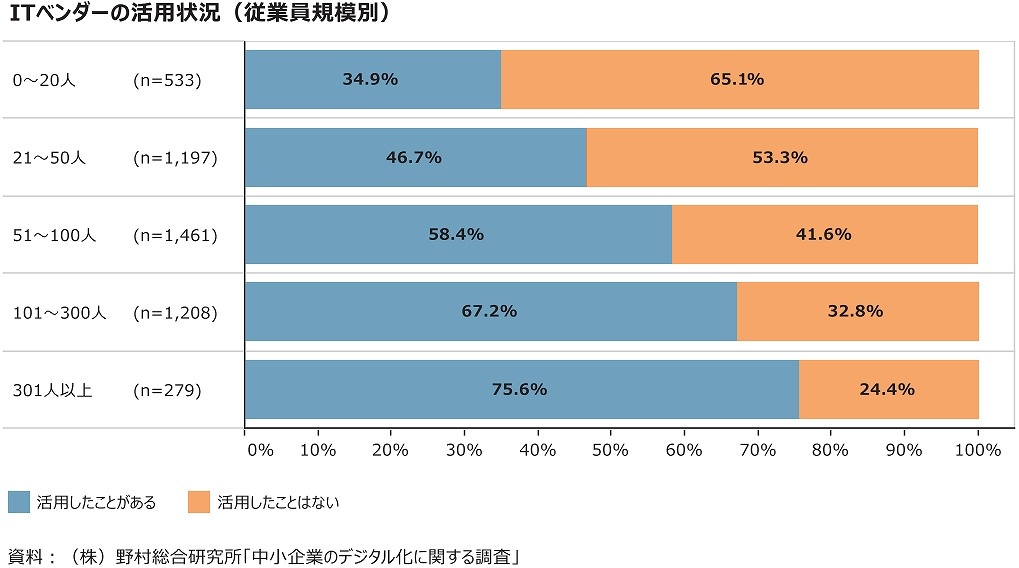

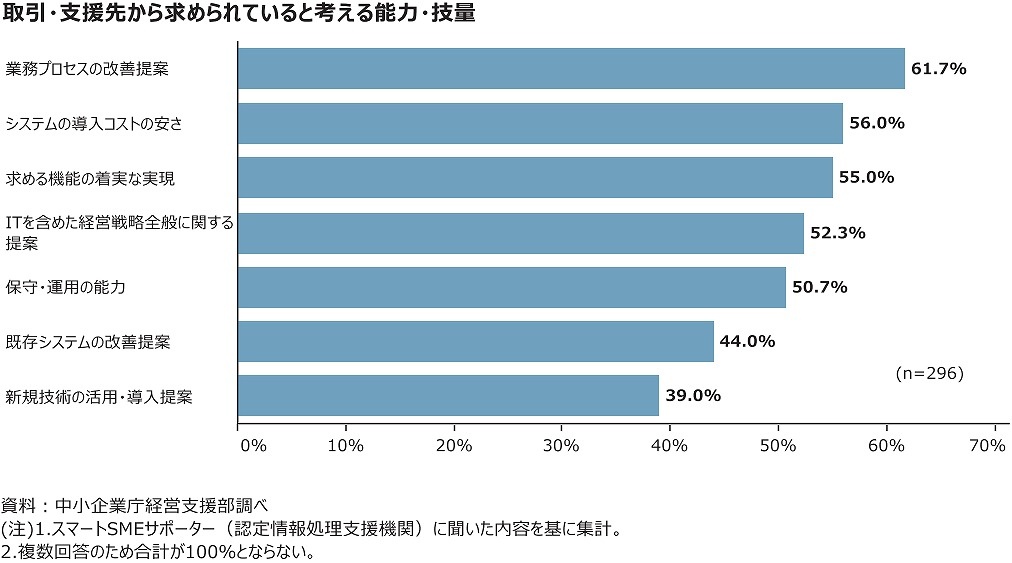

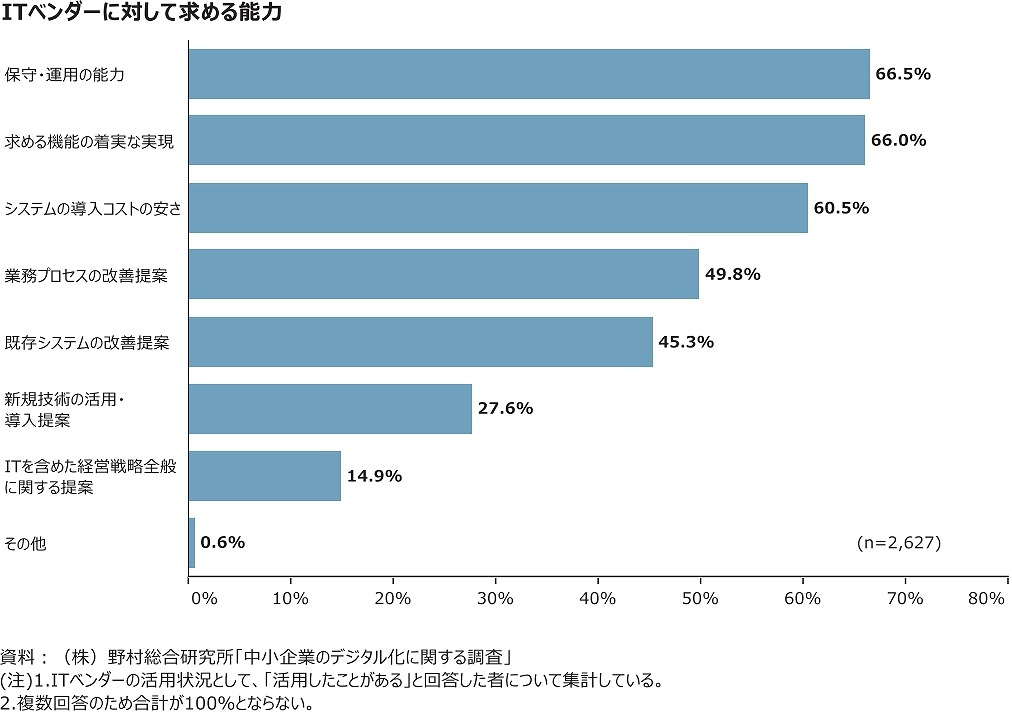

他方、中小企業のITベンダーの活用状況を見ると、社内にIT人材が少ないと思われる小規模企業ほどITベンダーの活用割合が低くなっており、IT活用に消極的な傾向があることが伺えます。また、ITベンダーが顧客である中小企業から求められていると考える能力・技量としては「業務プロセスの改善提案」という回答割合が最も高いのですが、中小企業がITベンダーに対して求めている能力としては「保守・運用の能力」が最も高く、ミスマッチが生じています。未だ中小企業のITニーズは、既存システムの保守・運用が中心となっていることが見て取れます。

「2020年版 ものづくり白書」では、不確実な世界では、環境変化に対応するために、組織内外の経営資源を再結合・再構成する経営者や組織の能力である「ダイナミック・ケイパビリティ(企業変革力)」が競争力の源泉となることが示されています。

ところが、日本の製造業は、安定した状態に対応し経営資源をより効率的に利用して利益を最大化する「オーディナリー・ケイパビリティ(通常能力)」は非常に高いが、ダイナミック・ケイパビリティを高めるデジタル化への取り組みが停滞していると述べられていました。製造業の割合が高い中小企業においても、同様の傾向が読み取れると言えるでしょう。

【次ページ】2021年版中小企業白書に見る、外部パートナー活用、デジタル化推進、事業承継

中堅中小企業・ベンチャーのおすすめコンテンツ

中堅中小企業・ベンチャーの関連コンテンツ

PR

PR

PR