- 会員限定

- 2021/12/22 掲載

深刻すぎる食料生産者の収入事情…なぜ儲からない? 流通システムの難点とは

【連載】成功企業の「ビジネス針路」

MIRARGO 代表取締役CEO

野村総合研究所、アクセンチュアなど、14年以上に及ぶコンサルティングと実行・執行支援の経験を基に、現在はスタートアップの経営支援を中心に、日本社会の更なる飛躍を目指している。共著に「時間消費で勝つ」(日本経済新聞社)、「経営コンサルタントが読み解く 流通業の「決算書」」(商業界)など

日本人の間違った「食料自給率」の考え方

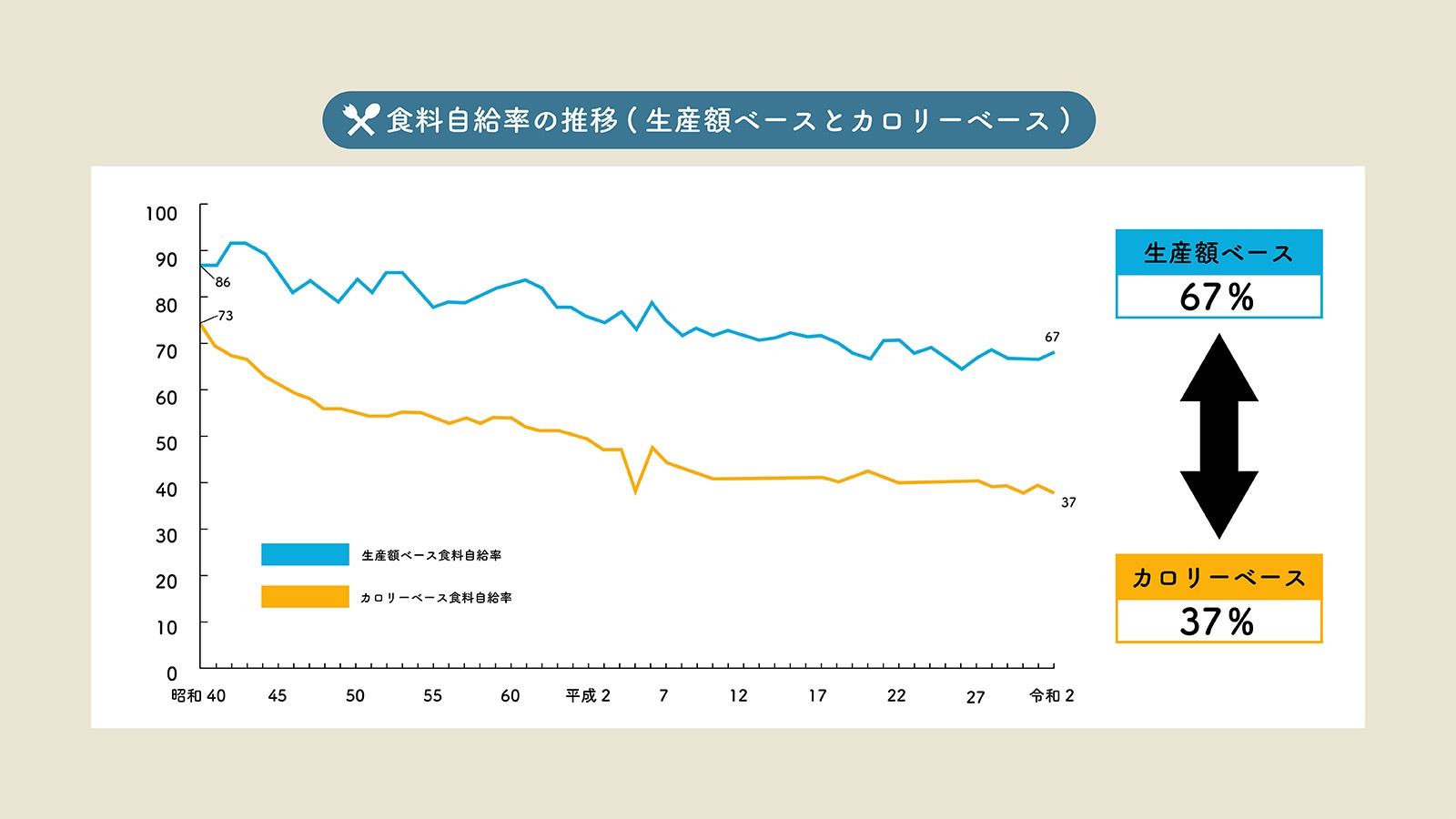

「日本は国土が狭く、食糧生産には向かない」、これが一般の人々が国内生産者に抱くイメージではないだろうか。その一因として、「食料自給率」という言葉の存在が挙げられる。世の中では「食料自給率が低く、日本は食料生産の大半を海外に頼っている」という風潮が強いが、一般に食料自給率の定義は、カロリーベースと生産額ベースの2種類が存在している。カロリーベースでは、カロリーの高い食材(たとえば穀物や食肉)を生産する方が食料自給率は高くなり、逆にカロリーの低い食材(たとえば野菜や魚)を生産しても食料自給率は高くならないことを意味しており、一般に語られる“食料自給率”はこのカロリーベースを指すことが多い。

しかし、これを生産額ベースに置き換えると、違った世界が見えてくる。一般に、カロリーの低い食材(野菜、魚など)の方が鮮度は短い傾向が強く、よって輸入よりも国内生産に頼る状況にある(図表1)。つまり、思った以上に、我々の食卓は国内生産者のおかげで成り立っているのである。

こうした中、地球全体では人口の急激な増加が食料生産力の増加を上回る事態を迎えており、今後は食料の争奪時代を迎える様相を呈している。我々の食卓は、未来においても安全・安心を維持できるのだろうか。

食料生産を支える「流通システム」の仕組み

食料の生産・流通構造の根底には2つの特徴が存在している。1つは“傷みやすい”という「商品特性」である。工業製品と比べ、商品が傷みやすく、そのため扱いを慎重にしないと傷がつき商品としての価値が低下してしまう。さらに、消費期限という時間的な制約が付きまとう難しさも内在しており、流通プロセスの中で丁寧かつスピーディーな対応が求められてくる。もう1つは、“生産地と消費地が分離されている”という「消費構造」の特性である。人口が集中する都市圏では地価も高く、また生産に必要な大きな土地を確保しがたい結果、産地は都市圏から離れた場所に残るという構図である。そのため、各地に分散する生産者を迅速につなぎ、最適な消費地に送り届ける輸送機能が必要となる。

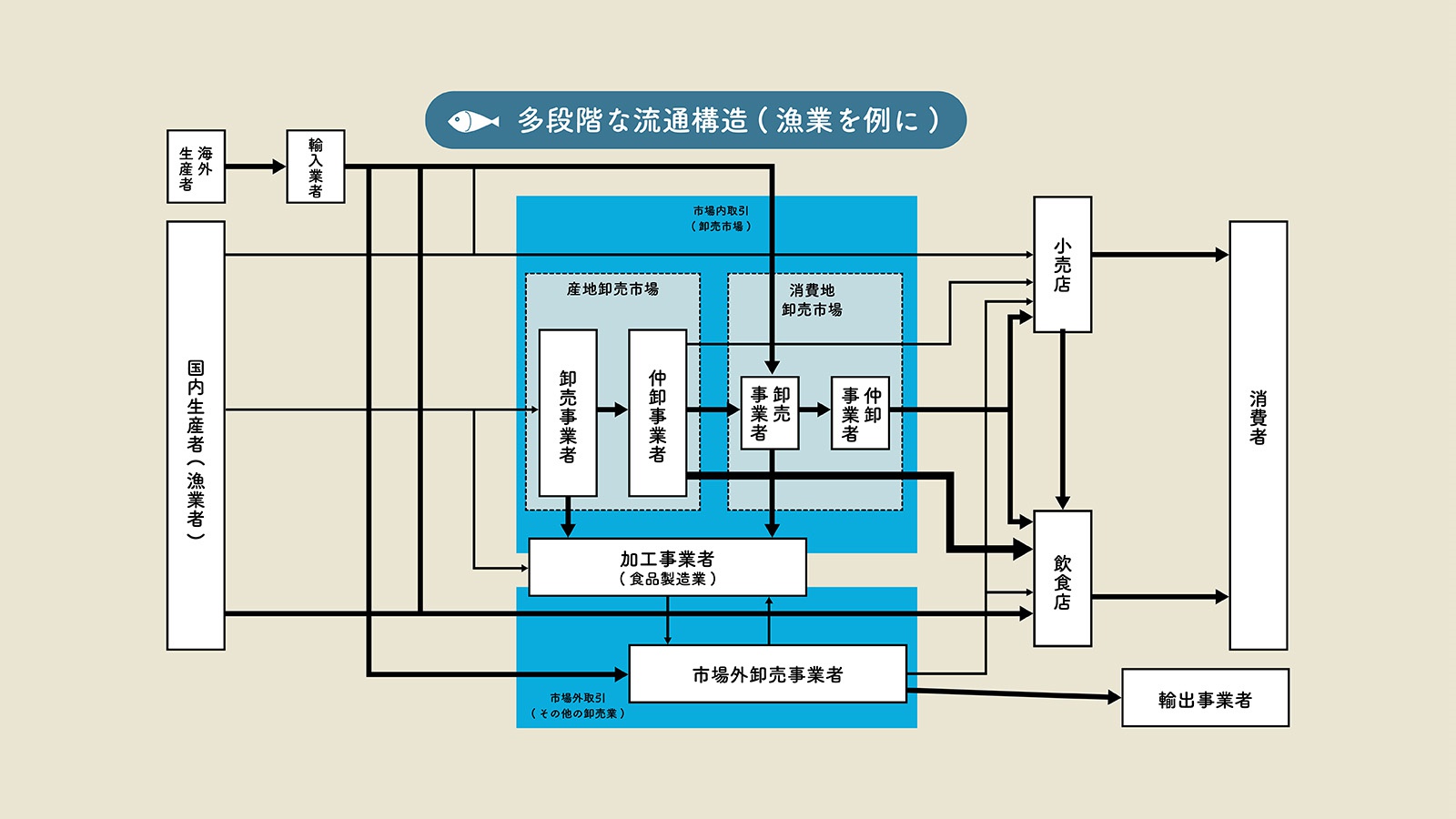

こうした2つの特性に対応するために生み出されたのが、「流通の多段階構造」である。生産地と消費地をつなぎ、そしてその扱いも丁寧かつ迅速に扱うべく作り上げられた伝統的な流通システムである(図表2)。

各工程を専門業者が担当する分業体制ゆえに、消費者から得られる粗利を流通全体で分配する形となる。

深刻すぎる…国内生産者の実態

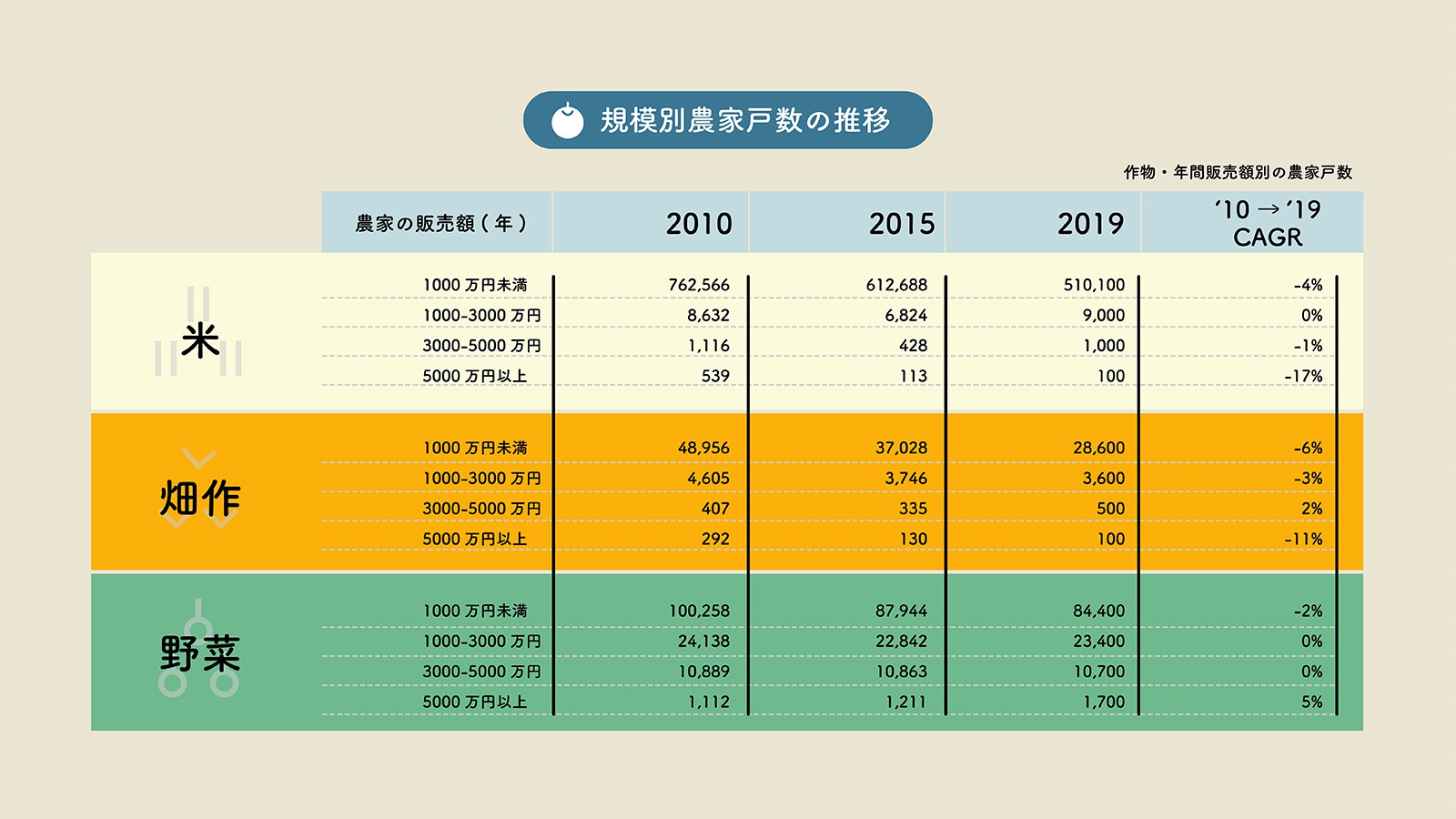

その流通構造の川上に存在する生産者について、解像度を上げて見てみたい。「生産者」と言っても、扱う食料の種類(畜産・漁業・青果)に分かれ、さらに得意な商材に細分化されていく構造にある。家族的経営を行う小さな生産者もいれば、企業的経営により近代化を図る生産者も存在しており、それぞれの事業者数と規模の推移は図表3のようになっている。

これを見ると分かる通り、日本の食料生産の多くは小規模生産者により作り出されており、さらにその小規模な生産者数は減少傾向にあるという構造である。その一方で、生産者の規模化が進む構造が見られ、近年、生産者の二極化が進んでいることが分かる。

なぜ、小規模生産者の数は減少傾向にあるのだろうか。その要因の1つは前述の「生産の多段階構造」にあると考えられる。いつの時代も、消費者の財布のひもは固くなる一方であり、結果として少ない粗利を流通各社にて分配する構造となってしまっている。

こうして「儲からないビジネス」となってしまった流通構造であるが、そのしわ寄せは小規模生産者に偏ってくる。「儲からない」ゆえに後継ぎがいなくなり、生産者の高齢化とともに廃業に追い込まれる。こうして、国内生産を支える小規模事業者を中心に、衰退の一途をたどっているのである。

【次ページ】食料生産者を救うのは難しい? 立ちはだかる「2つの壁」とは

流通・小売業界のおすすめコンテンツ

流通・小売業界の関連コンテンツ

PR

PR

PR