- 会員限定

- 2022/01/27 掲載

「自動運転バスこそが日本を救う」ワケ、BOLDLY社長に聞いた地方交通“限界”への挑戦

設立時はビジョンだけ、それでも「今すぐやってくれ」

2020年11月26日、茨城県境町は、自治体としては国内初となる自動運転バスの定期運行を開始した。公道に設置された16カ所の停留所を、ハンドルのない仏ナビヤ(NAVYA)製の電動自動運転バスARMA(アルマ)が粛々と走行している。その運行をシステム面で支援しているのが、BOLDLY(ボードリー)である(2020年4月にSBドライブから名称変更)。もともと同社は、ソフトバンクモバイル(当時)で携帯電話の営業を担当していた佐治 友基 氏が、社内のビジネスアイデアコンテストに挑戦したことがきっかけで誕生した。

「2015年、ソフトバンクの社長が孫社長から宮内社長に交代した際、今後の20年、30年で取り組むべき事業をみんなで考えようと、一般社員も含めたビジネスコンテストが開催されました。約500件の応募があり、私の自動運転のアイデアが2位になりました。そして翌2016年には法人が設立されて新しい会社が動き始めたのです」(佐治氏)

代表取締役社長 兼 CEO

佐治 友基 氏

ただし、当時あったのはビジョンだけだった。佐治氏は「ビジネスモデルや技術、必要な法整備などをまとめたPowerPointの資料だけを持って営業していました」と当時を振り返る。

ところが、設立からわずか約1カ月で、同社は2つの自治体と協定を結ぶことに成功する。実際に自治体を回って話を聞くと、バスの運転手不足や路線の不採算で困っていた自治体が非常に多かったのだ。

「設立当初、全国の自治体を回って『自動運転をやりませんか』とあいさつに伺いました。すると、都市も田舎もとにかく公共交通を支える人が不足していて『今すぐやってくれ』という反応が多かったのです。とはいえ、車両がなくては話が進みません。そこで東京大学発のベンチャー企業である先進モビリティに出資し、彼らの車両開発をサポートするとともに、その情報を活用して独自の運行管理システムを作ることにしたのです」(佐治氏)

佐治氏のアイデアから始まったBOLDLYは、こうしてその歩みをスタートする。そこにあったのは「全国には移動で困っている自治体がたくさんある」というニーズへの確信と「ITの力で移動をアップデートする」というビションだけだった。

自律走行の実証実験は100回以上、現在は実用化前提の実験へ

その後、BOLDLYは日本全国を「被災地」「離島」「観光地」「過疎地」「都市部」の5つに分け、国の実証実験や自治体の予算を活用しながら、実験車を走らせて、各地域の実情に応じた実証実験を繰り返してきた。ただし、実験で使用した車両は、いずれも実験用でサービス保証はない。事業化を前提にするとそれでは困る。そこで、実用化しても問題のない車両探しが始まった。

「40~50社と交渉し、21種類の車両を検証しました。さらに、その中から販売が可能で保険やメンテナンスもすべて揃っているフランスのナビヤ(NAVYA)や中国のBYDの車両を選択し、現在、公道や空港内での実験を行っています」(佐治氏)

自律走行バスの実証実験は、すでに100回を超えている。当初は「技術実験」の意味合いが強かったが、現在は市民の体験、利便性の検証といった「実用化を前提とした実験」にシフトしつつあるという。

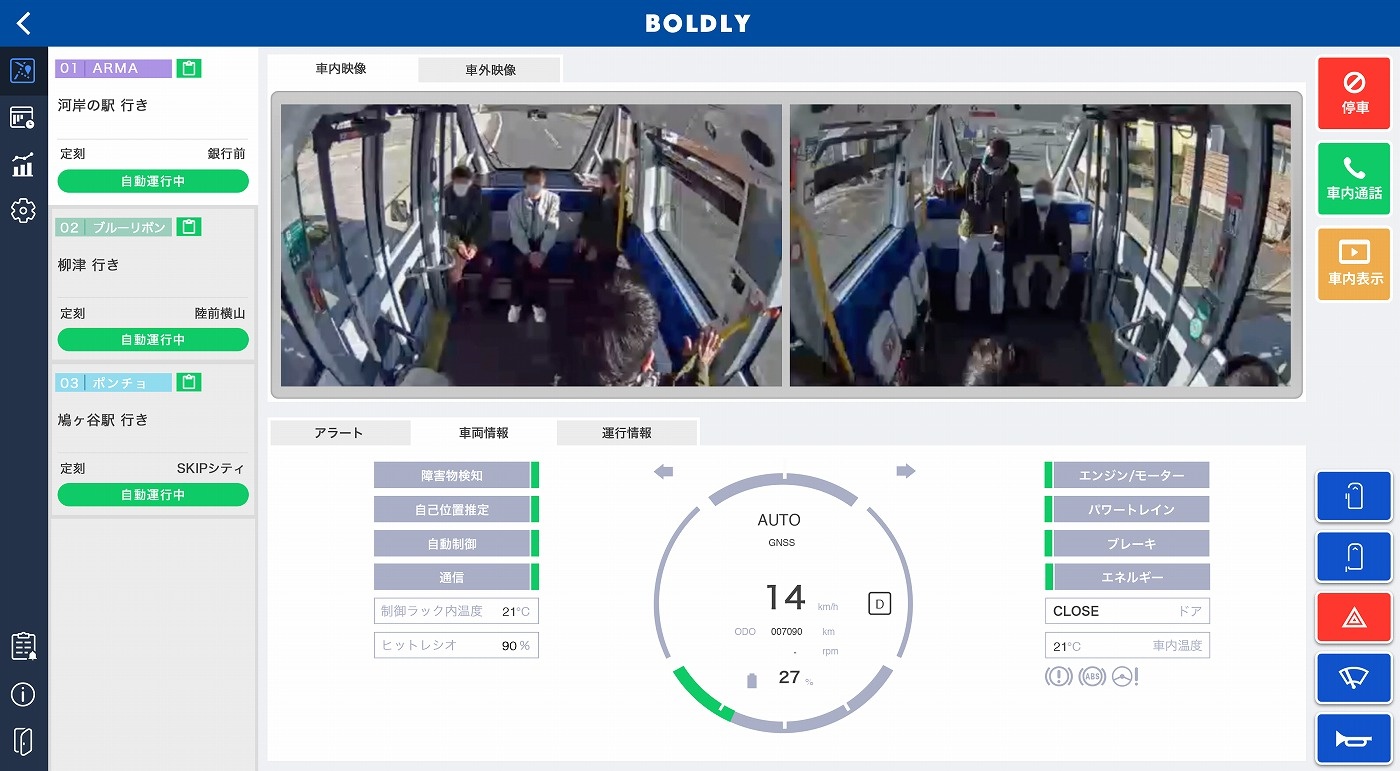

自律走行バスにおけるBOLDLYの強みが、独自開発した運行管理システム「Dispatcher(ディスパッチャー)」だ。従来のタクシーやバスでは、現在位置や速度、積載量などの車両情報を管理する「フリートマネジメントシステム」と呼ばれるシステムが利用されてきた。Dispatcherは、その自動運転車版に位置づけられる。

Dispatcherは、車内外のカメラ映像を含む車両情報を安全で高速なプロトコルで通信し、4G LTEでも大幅な遅延なくリアルタイムに遠隔監視できる。

「当初から、車両速度や位置、車内のカメラ映像などをリアルタイムにモニターする機能が必要だと考えて開発しました。すると容量が膨大になるため、データを圧縮したり間引いたりする技術が必要になります。Dispatcherは、こうした技術に長けているのが1つの特徴です。ただし、実験を繰り返すうちに、必ずしも走行中の情報をすべてモニターする必要はないということも、同時に分かってきました」(佐治氏)

また、バス会社やトラック会社にとっては、走行前の点検整備、それに携わる人の健康状態なども含めて記録・管理できることが重要であることも分かってきたという。こうして、自動運転バスに求められるフリートマネジメントシステムの要件が固まってきた。

こうした中、2018年に国土交通省で自動運転バスの運行システムのガイドライン策定が始まる。そのベースになったのが、先行していたBOLDLYのシステムだった。結果、国土交通省のガイドラインには、同社の知見が反映されることになった。

Dispatcherの強みも、まさにここにある。いち早く自動運転車の運行に必要な要件をまとめ、国のガイドラインの土台となったことで、多くの車両とつながる立ち位置を手に入れたのである。

「我々はそれを『多車と他社のハブ』と呼んでいます。Dispatcherを使えば、新たに独自の運行システムを開発する必要はありません。つまり、Dispatcherが多くのメーカーの自動運転車と多くの交通事業者を結びつけるハブとして機能するのです」(佐治氏)

【次ページ】自動運転バスのビジネスモデルは? どうやって利益を出すのか?

地方自治体・地方創生・地域経済のおすすめコンテンツ

地方自治体・地方創生・地域経済の関連コンテンツ

PR

PR

PR