- 会員限定

- 2022/03/14 掲載

5分でわかるEMS(製造受託企業)、Tier1の仕事を奪う?台湾ホンハイら主要企業を解説

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

EMSとは何か?

EMS(electronics manufacturing service)とは製造受託企業を意味し、他社の製品の製造を請け負う企業を指す。国内には、製品の設計・生産などを自前で行う企業もあるが、そうでない場合の多くは、外部の企業に製造を委託している。その際、メーカーから依頼を受け、製造工程の一部またはすべてを受託するのがEMS企業だ。

EMSで有名な企業としては、アップルのiPhoneや任天堂Wiiなどの製造を担っている台湾の「鴻海精密工業(フォックスコン)」などが挙げられる(そのほか主要企業は後ほど解説する)。

EMSは、他社の製造を請け負うEMS専業の企業と、自社のものづくりを行っており、そのノウハウを生かしてEMS展開も行う企業も存在する。2014年にソニーから独立したVAIOは、自社ブランドのPC製造や、ソニー時代のアイボ製造の経験をもとにEMS展開も行う。

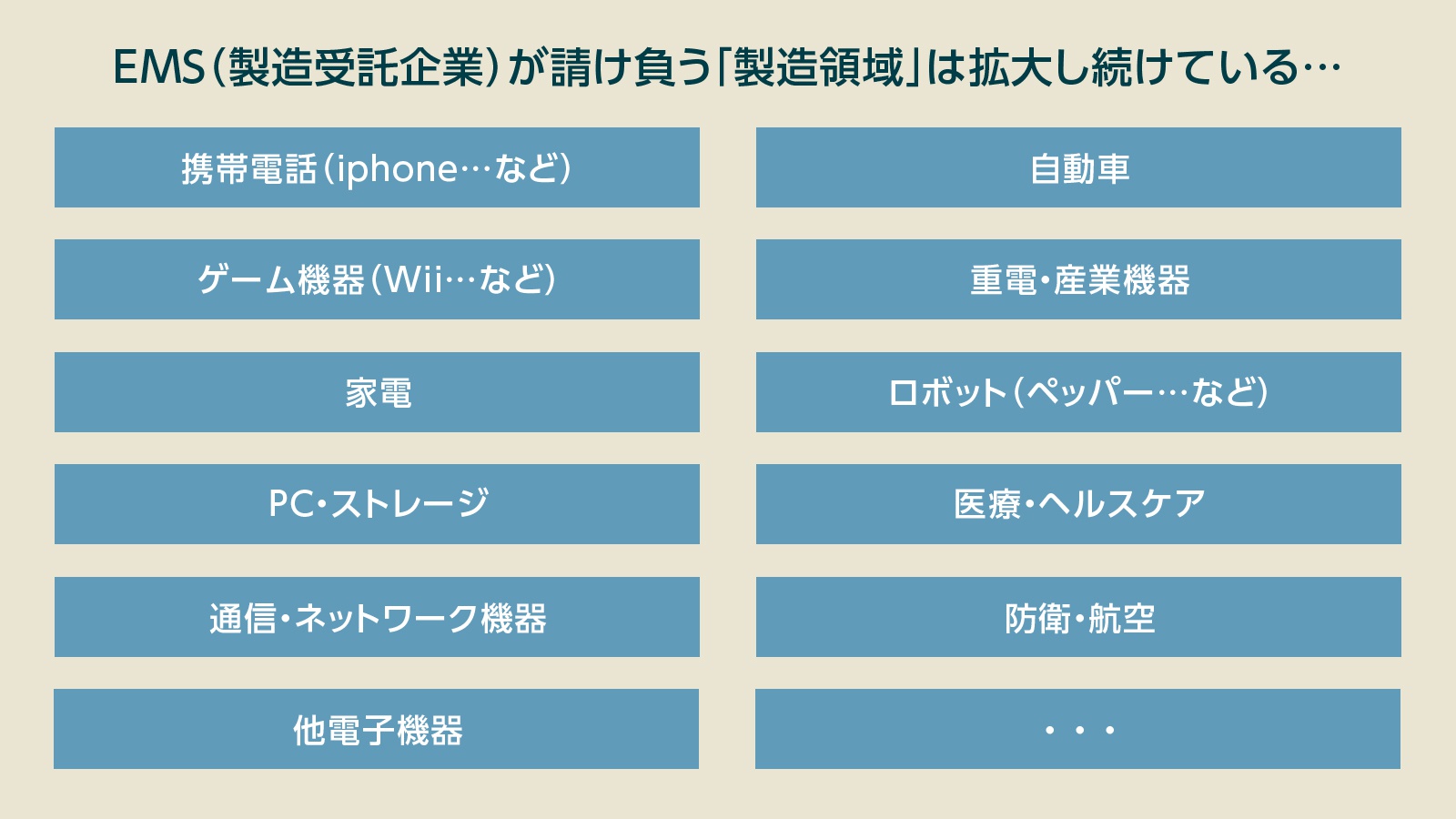

また、Electronics Manufacturing ServiceというEMSの名称から見られるように、元々EMSは電子機器の製造・設計などを請け負うことが多かったが、近年は請け負う製造領域が自動車や医療・ヘルスケア、ロボット・産業機器、航空・宇宙などに拡大してきている。

将来、EMSが「製造業の主役」になると言えるワケ

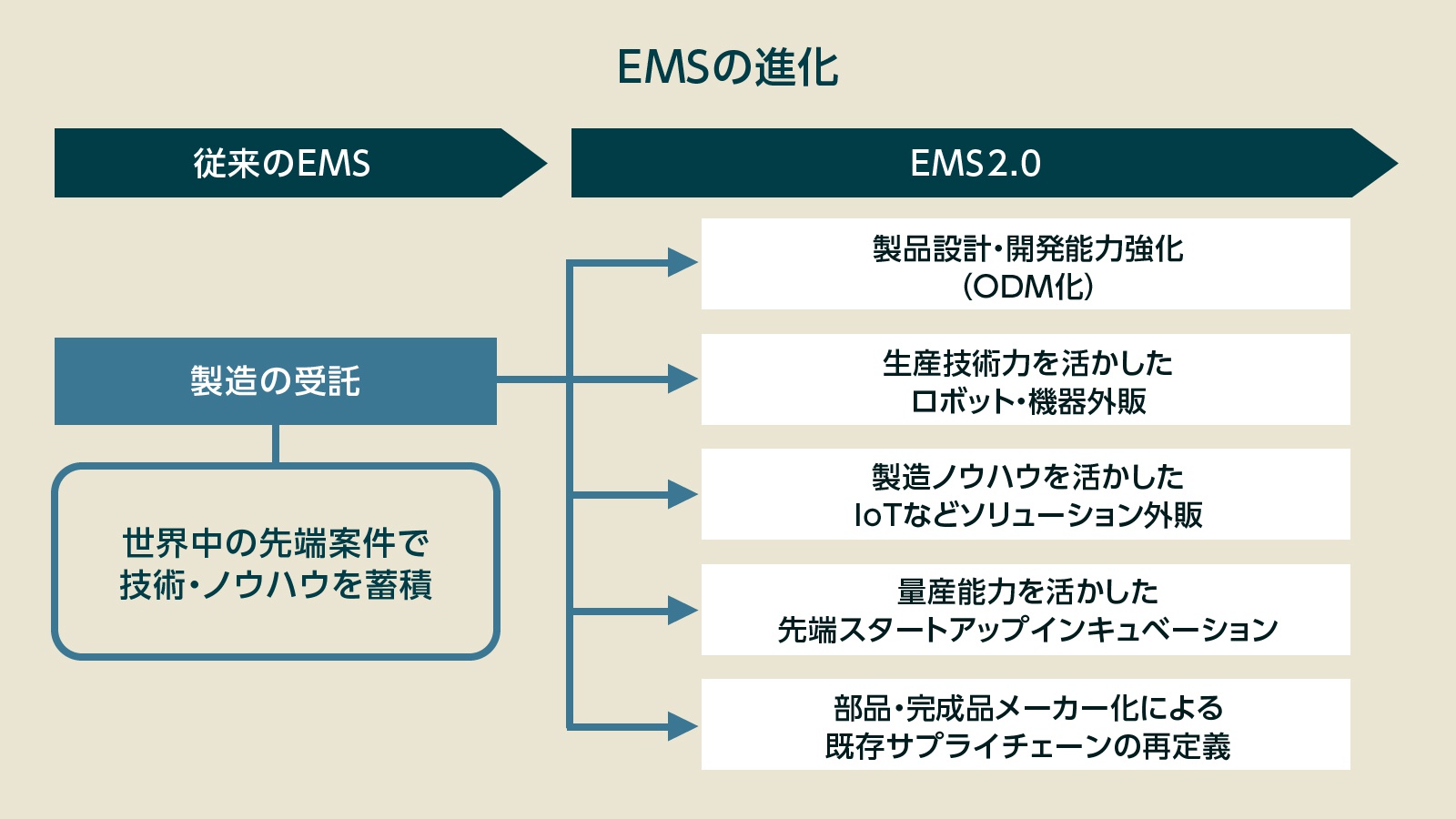

従来、EMSは新興国における製造や特定製品の製造を複数メーカーから受注し、規模の経済を働かせ製造コストを抑えるといったモデルを武器に拡大してきた。しかし、現在ではその役割や機能も大きく広がってきている。EMSが製造のみならず製品設計・開発も請け負うODM(製品設計・開発+製造受託企業)化するとともに、あらゆる企業のものづくりニーズに応えてきた経験を生かして独自にソリューションを展開するなど、単なる受託製造企業として役割から拡がってきている。

たとえば、シンガポールに本社を置く大手EMSフレックスは、シンガポール・ドイツ・イスラエルにグローバルR&D(研究開発)拠点を持ち、世界中の顧客の製造案件を引き受けてきた経験を基に、先端の製品設計をはじめ、生産技術・ラインエンジニアリングの開発を行うようになっている。つまり、顧客のモノづくりニーズに応じた最適なラインの構想・設計・導入を行うラインビルダ―としての機能を持つようになってきているのだ。

また、EMS企業はその収益規模や量産技術を生かして先端のスタートアップのインキュベーションを行っている。これは、スタートアップの持つ先端技術の取り込みを行うとともに、EMSとしての製造ノウハウをスタートアップの技術と組み合わせて、ロボットや製造IoTソリューションの外販を行うためだ。

このように、世界中の企業から製造を請け負う中で、先端のものづくりのニーズを把握・蓄積できるほか、先端技術を試す「現場」を持つ立場にあるEMSが、今後製造業においてキープレイヤーになっていくことは間違いない。

EMS企業の主要プレイヤー

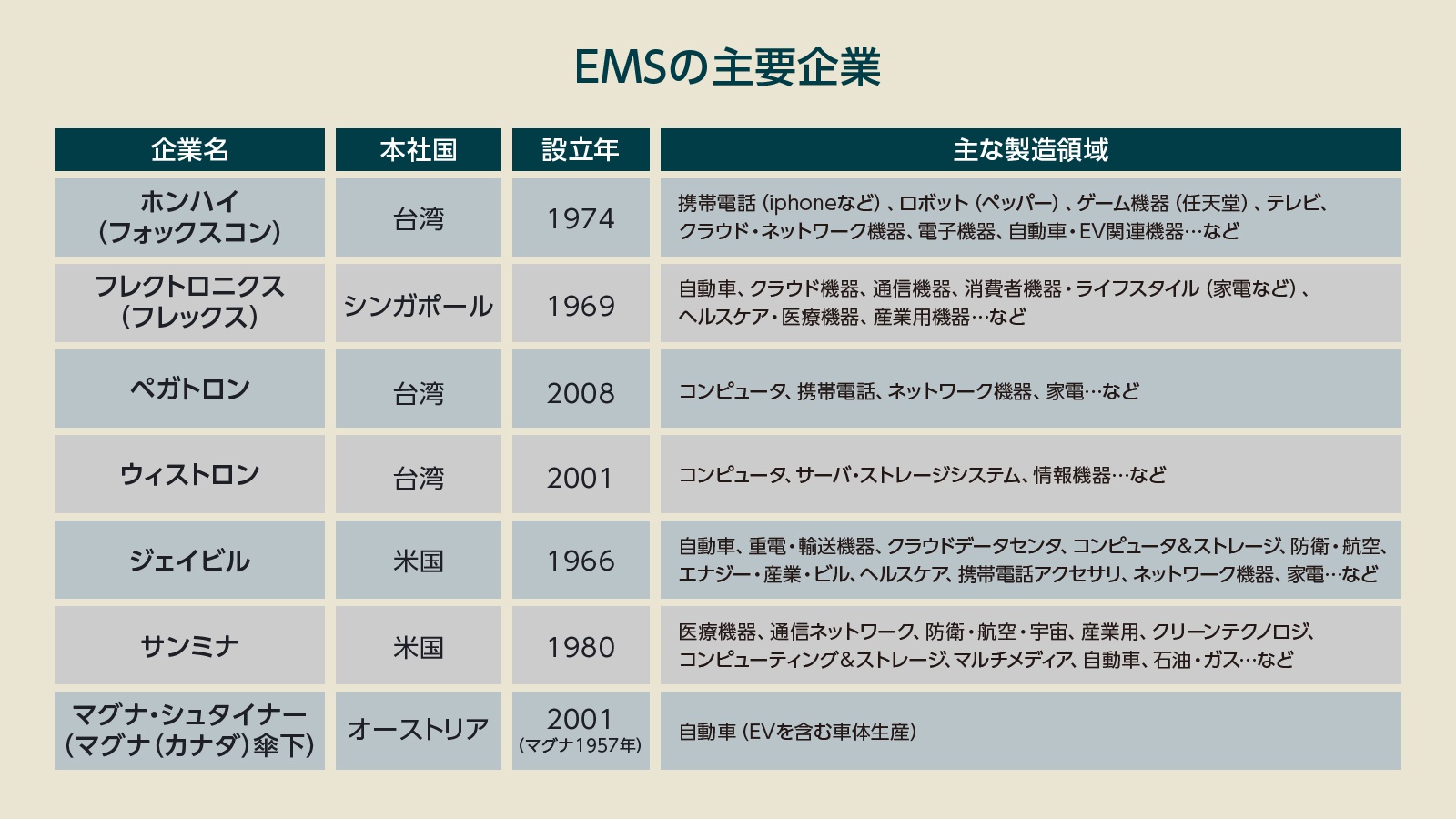

EMSは、1980年代などからシリコンバレーでIBMやヒューレット・パッカードなどのPC関連企業の製造を受託する中で拡大してきた。加えて、メーカーの売却した製造部門を吸収するなどをして成長してきた。日本においてもソニーなどのエレクトロニクス企業がEMS企業への製造機能の売却・委託を進めていった背景がある。現在では、フォックスコンを中心とする台湾勢や、シンガポールを本社のフレクトロニクス、北米本社のジェイビルやサンミナなどがグローバルで大手EMSとして拡大している。そのほか、主要EMS企業は下記の通りだ。

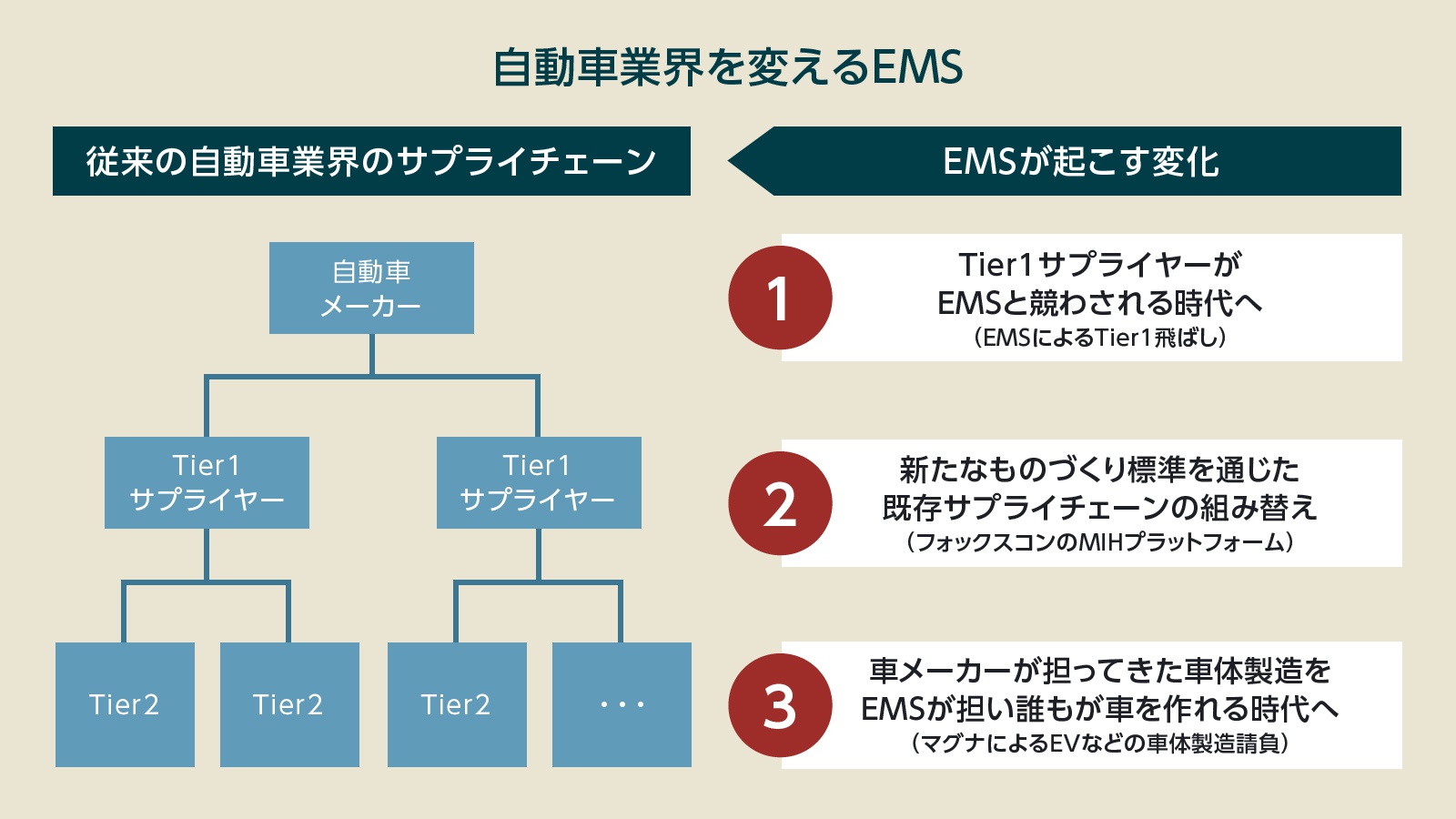

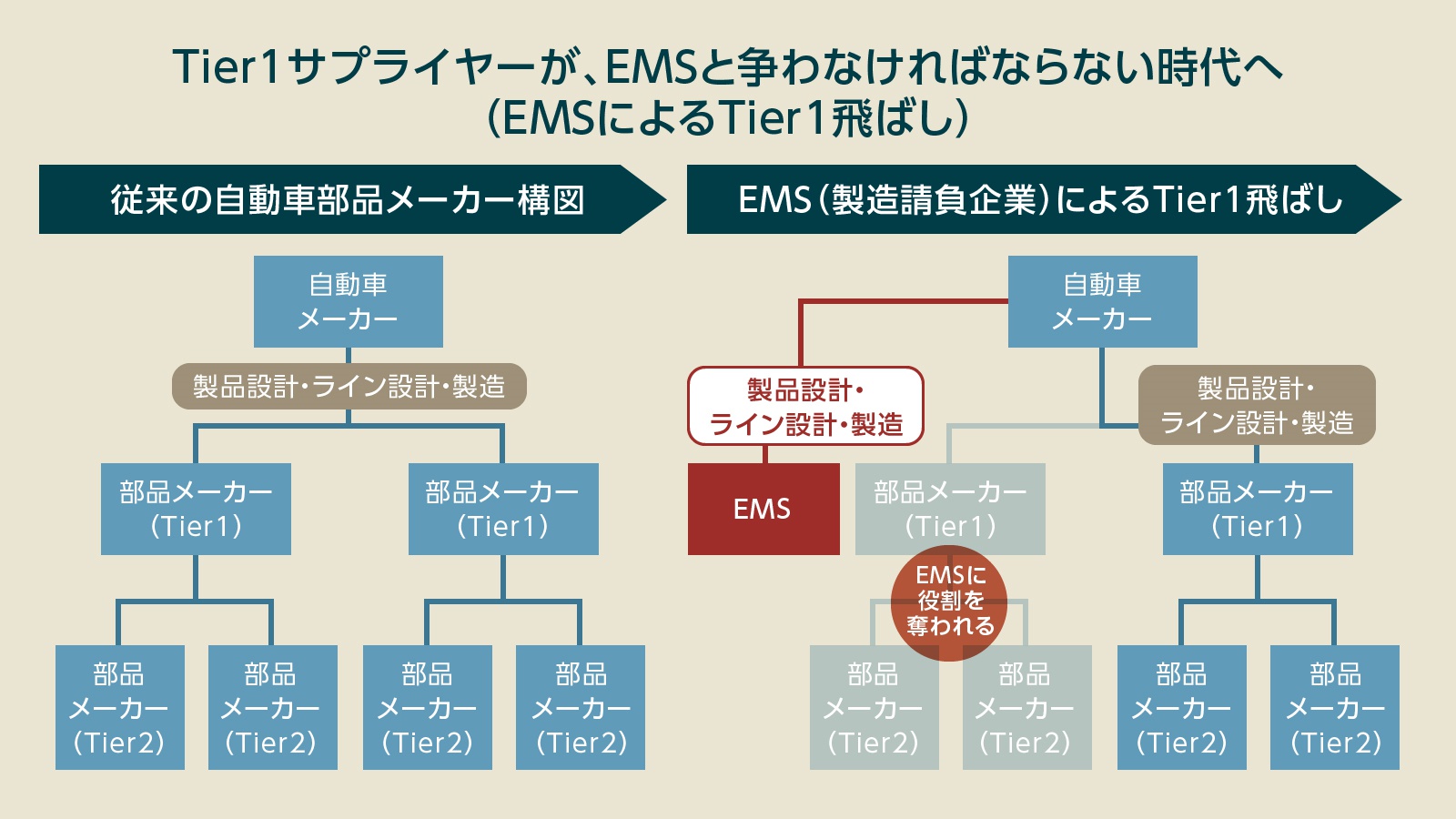

EMS台頭のインパクト(1):Tier1企業の仕事を奪う

進化し続けるEMSは、彼らへの製造委託が一般的になっている電子機器・エレクトロニクス企業に限らず、既存の強固なサプライチェーン構造が存在する自動車業界も大きく変えようとしている。その変化の構造としては下記の通り。- (1)Tier1がEMSと争わなければならない時代へ(EMSによるTier1飛ばし)

- (2)新たなものづくり標準を通じた既存サプライチェーンの組み替え(フォックスコンによるMIHプラットフォーム)

- (3)自動車メーカーが担ってきた車体製造をEMSが担い、誰もが車を作れる時代へ(マグナによるEVなどの車体製造請負)

まず、(1)「Tier1がEMSと争わなければならない時代へ(EMSによるTier1飛ばし)」であるが、近年日本の屋台骨の自動車部品産業においては今まで担ってきたTier1サプライヤーのポジションを新興国のEMS企業(製造受託企業)に奪われるケースもでている。

従来は部品企業が自動車メーカーと部品を設計した上で自社工場のライン設計を行い、製造、製品を納入してきた。しかし、それらのプロセスを製品開発力も持つEMSが行うようになり、自動車メーカーが直接EMSに依頼し、EMSが製品開発・製造を担う「Tier1飛ばし」の構図も生まれてきている。

エレクトロニクス製品においては、グローバルでありとあらゆるモノづくりを行い圧倒的な価格競争力とノウハウ蓄積を図るEMSの台頭により、既存の部品メーカーは特定分野においては、彼らと受注にあたり競争しなければならない状況になっているのだ。

【次ページ】EMS台頭のインパクト(2)~(3)、効果的にEMSを利用、EMS展開する日本企業(ソニー・VAIO・浜野製作所)の事例を解説

製造業界のおすすめコンテンツ

製造業界の関連コンテンツ

PR

PR

PR