- 会員限定

- 2022/08/16 掲載

「キャズム越え」はいつ? モバイル技術はどのように“社会化”したか 篠﨑教授のインフォメーション・エコノミー(第149回)

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

世界の総人口を上回るモバイル技術の普及

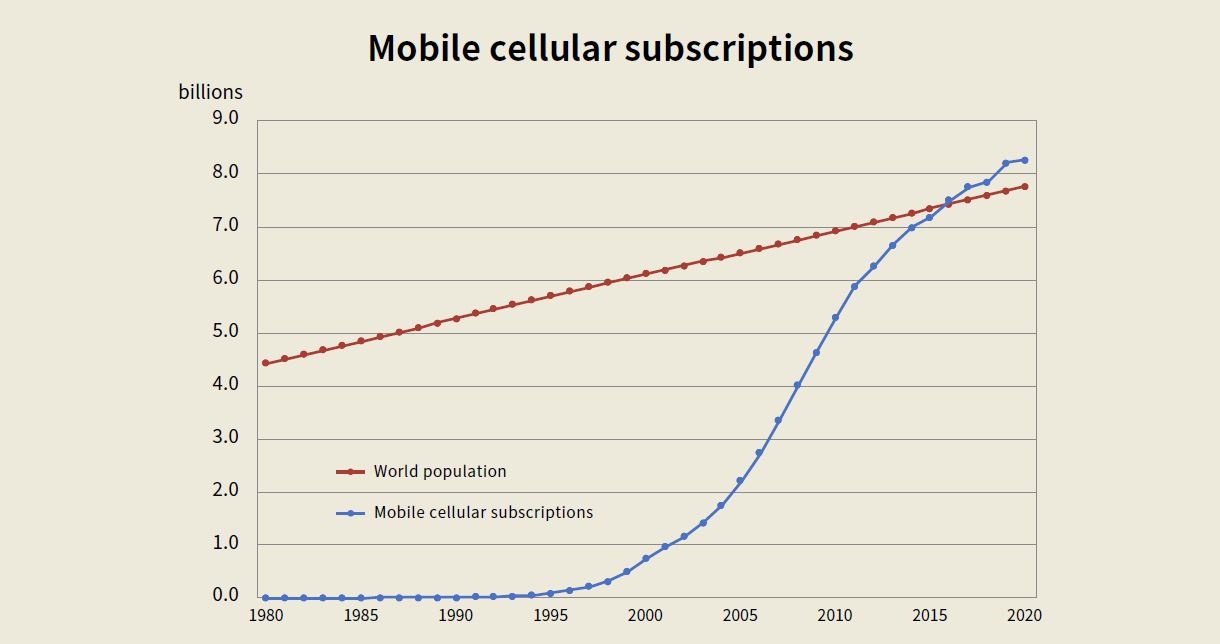

前回解説した「令和のレピュテーション・リスク」は、ICTがグローバルに普及したことで生まれた21世紀型のカントリー・リスクだ。その牽引(けんいん)役はモバイル通信技術で、ITUの統計によると、世界のモバイル通信は2020年に加入総数が83億に達した(図表1)。これは同年の世界の総人口78億人を上回る。ちなみに、加入総数が世界の総人口を初めて上回ったのは2016年だ。もちろん、1人で複数のSIMを所有する加入者もいるため、世界中の「すべての」人々に1人ひとり行き渡っているわけではない。

とはいえ、このモバイル通信を中核としたICTのグローバルな伝播の勢いが「情報の解像度」を高め、「サプライチェーンの可視化」と「CGM」による情報発信力に一役買ったのは間違いない。

では、この怒涛のようなモバイル通信技術の普及は、一体いつを起点に始まり、世界的に加速していったのだろうか。今回は、イノベーションの普及理論としてよく知られる「ロジャーズのSカーブ」を適応して分析しよう。

ロジャーズのイノベーション普及理論とは

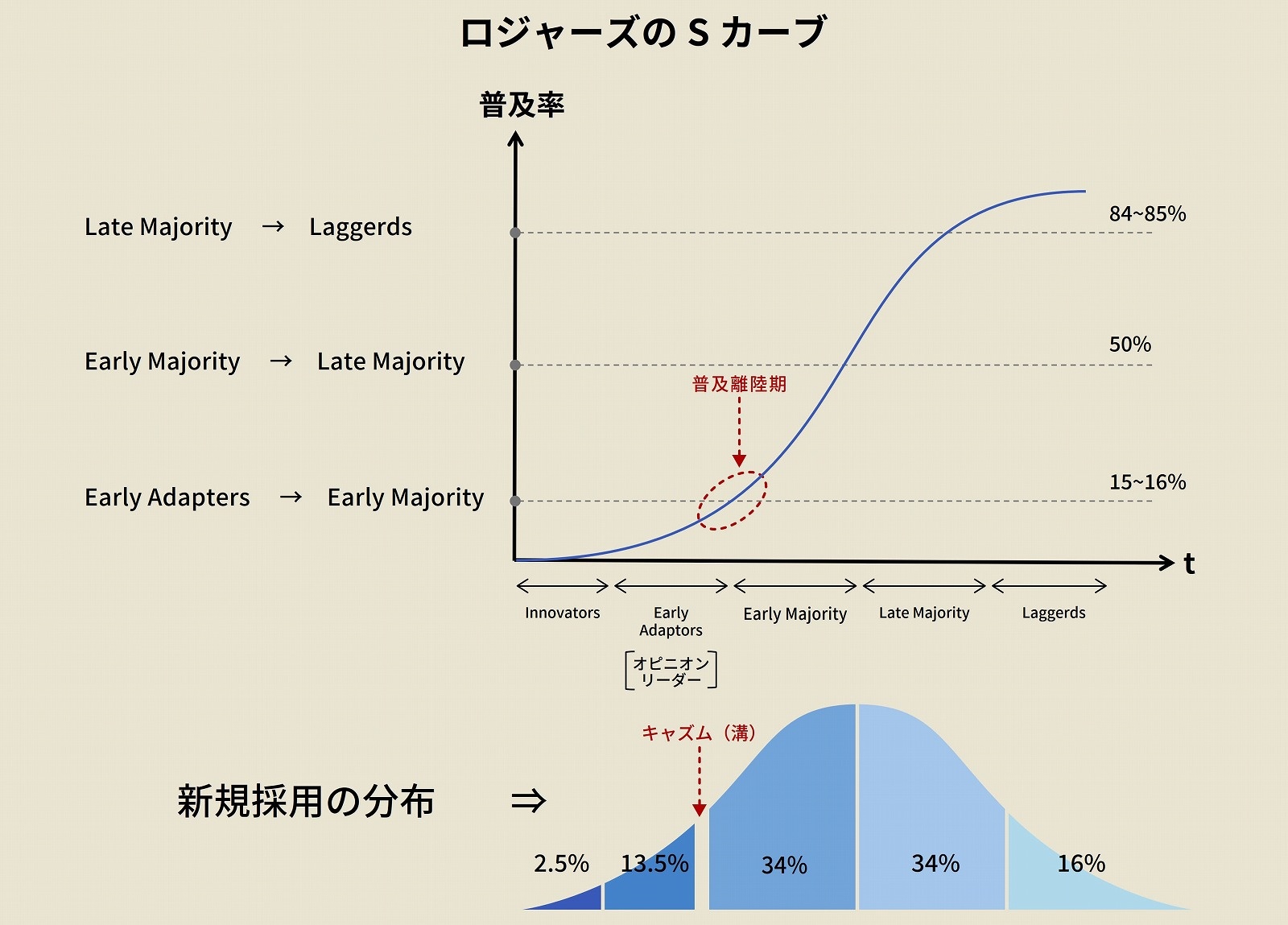

ロジャーズのイノベーション普及理論とは、新しい財サービスが社会に受け入れられていく軌跡をイノベーター、アーリー・アダプター、アーリー・マジョリティ、レイト・マジョリティ、ラガードの5つの階層に区分し、S字カーブで描かれる累積普及率を意味付けしたものだ(図表2)。このS字カーブは、新しい財サービスに対する各階層の購入態度を追うことで、新技術が社会に受け入れられていくプロセスを示している。新技術が、狭い意味の工学的な発見や発明として、局所的な現象で終わるのか、それとも広く社会に受け入れられ、革新の連鎖を生んでいくのか、「イノベーションの社会化」を表す軌跡といえる。

この理論で、イノベーターは新しい財サービスを最初に受け入れるわずか2.5%の「進歩的」な層で、リスク許容度が高く、製品やサービスの「目新しさ」そのものを重視する。続く13.5%のアーリー・アダプターは、目新しさに加えて、財サービスの価値を賢明に取捨選択した上で、自らの見解を社会に伝導する「オピニオン・リーダー」だ。

イノベーターとアーリー・アダプターを合わせた社会全体の16%の人々は、まだ誰も使っていない全く新しい財サービスを率先して受け入れ、利用していく革新的嗜好の層といえるだろう。

重要なのは、この社会で少数の革新的嗜好の層に続いて、平均的な一般の人々(社会全体の約3分の2を占めるマジョリティ)が新しい財サービスを受け入れるか否かだ。

普及率のカギは50%より「キャズム」が横たわる16%

イノベーションの普及理論は、様々な新市場の分析に応用され、普及率16%がイノベーション加速の閾値と認識されるようになった。なぜなら、多くの新製品、新サービスは、マジョリティへの普及前に姿を消しており、そこに深いミゾ(=キャズム)が横たわっているからだ(Moore [1991])。アーリー・アダプターに続く、社会の34%を形成するアーリー・マジョリティは、自ら先陣を切るわけではないが、他者が利用しはじめると、比較的早い段階で実用性を見極めるタイプの人々だ。この層が役立つと判断し受け入れると、社会全体の半分の人々に普及して「流行」となる。

つまり、アーリー・アダプターとアーリー・マジョリティの間に横たわる「キャズム」を乗り越えることが、イノベーションの「社会化」でカギを握るわけだ。

その後、社会の受け入れが過半になった段階で、雪崩を打つようにフォローする34%の人々がレイト・マジョリティだ。残りの16%はラガードと呼ばれ、新しい製品やサービスの受け入れに最後まで消極的で、最終段階になってようやく行き渡る層だ。

では、世界のモバイル通信技術が「キャズム」を越えたのは、一体いつだったのだろうか。具体的に観察してみよう。

【次ページ】世界のモバイル普及はいつ「キャズム」を越えたか

グローバル・地政学・国際情勢のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR