- 会員限定

- 2012/05/21 掲載

国によってIT普及のスピードはなぜ違う?識字率と固定・携帯・ネット普及率の関係でみる:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(42)

人類史上例のないスピードでグローバルに伝播するIT

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

人類史上例のないスピードでグローバルに伝播するIT

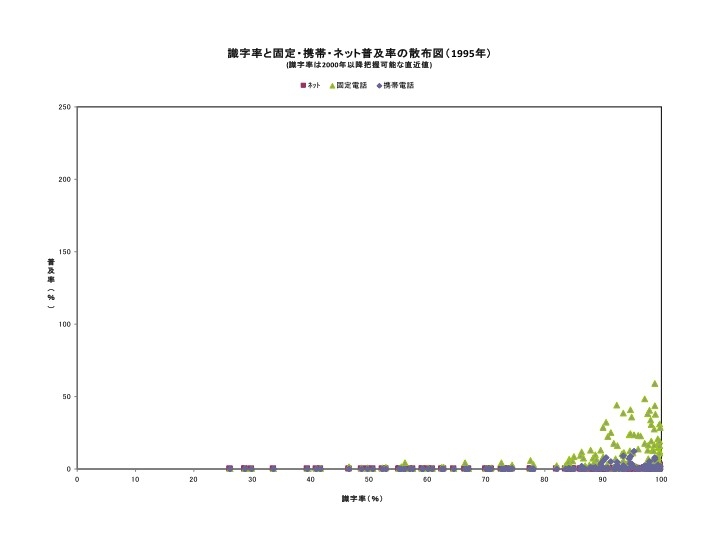

情報技術革新を狭い意味の純粋な技術問題と考えるなら、その進歩は普遍的で世界各国に共通だ。実際、ITのグローバルな普及は劇的だ。産業革命以来、さまざまな新技術は、ある程度の教育水準がなければ普及しないと考えられてきた。だが、どうやらITは別格のようだ。教育の深さを表す指標として識字率を使い、固定電話、携帯電話、ネットがどのように世界へ広がったかをみると、そのダイナミズムが浮かび上がる。インターネット元年と形容されることが多い1995年の様子をグローバルに俯瞰すると、当時はまだ固定電話の時代で、携帯電話やネットの普及は緒に就いたばかりだった(図表1)。固定電話についても、普及しているのは、識字率が80%を超えるような教育水準の高い豊かな国だけだ。グラハム・ベルが電話の特許を出願(1876年)してから約120年経過した後の世界でさえこの状況だった。

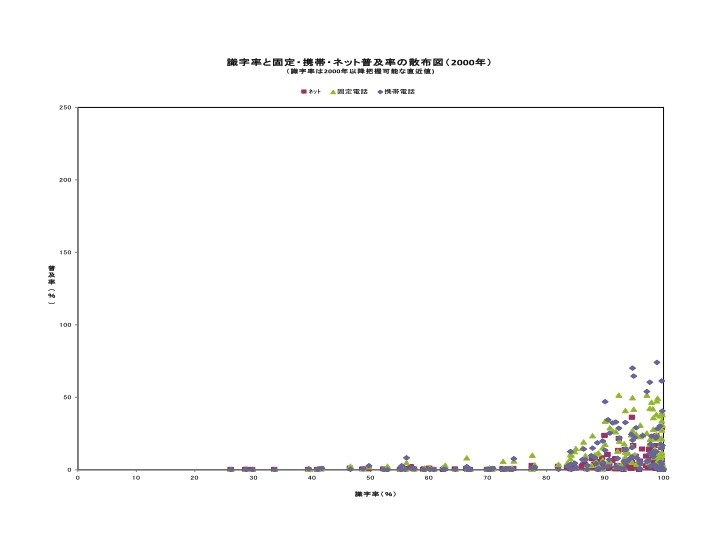

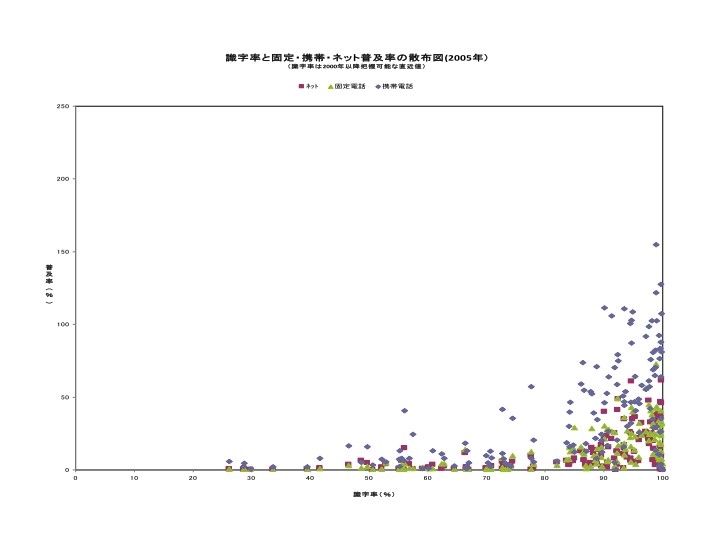

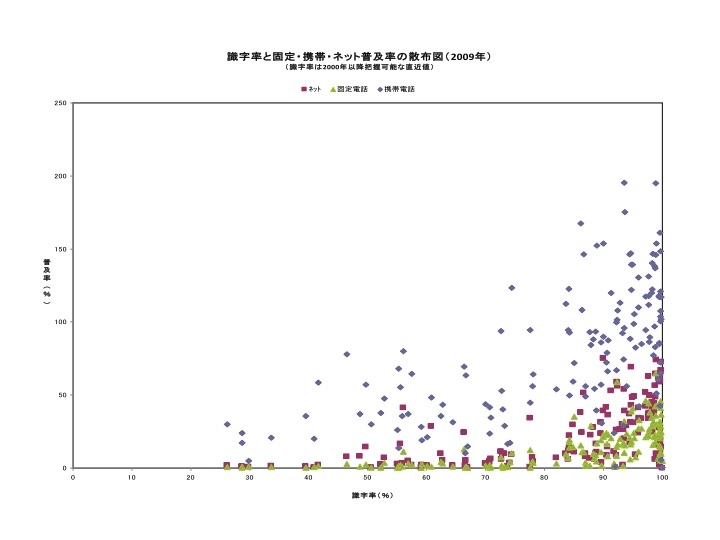

ところが、その後15年で事態は大きく変化する。2000年には、識字率の高い先進国中心ではあるが、携帯電話やネットが固定電話並みに普及し始め(図表2)、2005年以降は、識字率が50%~80%の国や地域にも、携帯電話やネットが固定電話を超えて一気に普及した(図表3)。特に携帯電話については、今や識字率が50%未満の途上国も含めて世界の隅々にまで広く行き渡っていることがわかる(図表4)。

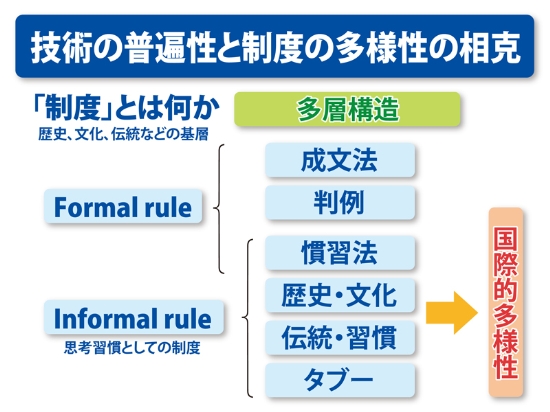

技術の普遍性vs.制度の多層性と多様性

このように、IT革新の大波はグローバルに及んでおり、その技術としての性格は普遍的だが、注意しなければならないのは、ITが普及しても「フラット化」しにくい現実の姿だ。「技術の普遍性」に対する「制度の多層性、多様性」が新たな課題を生みだしており、ITの進歩と普及がそれを詳明に照らし出している。 前回みたように、ノースの枠組みに準じると、「制度」は明文化された憲法、一般の成文法、コモン・ロー、判例といった“フォーマル”なものから、商慣行、行動規範、文化的タブーといった“インフォーマル”なものまでが一体となって機能している。つまり、現実の社会は、歴史や文化や伝統を基盤とした「広い意味の制度」に則って営まれている。こうした制度の多層性を踏まえて、現実の経済をグローバルに眺望すれば、歴史や伝統が単一でないさまざまな国民経済群が多元的に存在していることに気がつく。そして、歴史を振り返るとわかるように、「フォーマルなルールは政治的ないし司法上の決定の結果として一夜のうちに変化しうるけれども、(中略)インフォーマルな制約は計画的な政策にそれほど影響されない(注1)」ことも多い。

ノースは、中南米の国々が19世紀の独立に際して、米国の憲法をそっくり取り入れたものの、その後はおよそ米国とは異なる社会を形成していった歴史的事実を引き合いに出して、制度の多層性と制度変化の多様性を強調している(注2)。

ITに関しても同じことがいえそうだ。携帯電話が途上国でこれほど普及している要因のひとつは、プリペイド方式によるSIMカードの購入という課金と加入の容易さだ。アフリカなどでも、露店で野菜や雑貨を購入するのと同じ感覚で取引されている。だが、日本では、犯罪を誘発しかねないとの懸念などからプリペイド方式は一般的ではない。同じ技術でも、国や地域が変わると社会での受け入れられ方が異なるのだ。グローバルに普及する技術の普遍性が社会の多様性を照らし出す一例といえる。

【次ページ】IT時代のグローバル化は、フラット化を意味しない

グローバル・地政学・国際情勢のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR