- スペシャル

- 2014/06/04 掲載

新しいSDS時代に応えるストレージシステムの大本命、「Nexenta Stor」の強みとは

- ありがとうございます!

- いいね!した記事一覧をみる

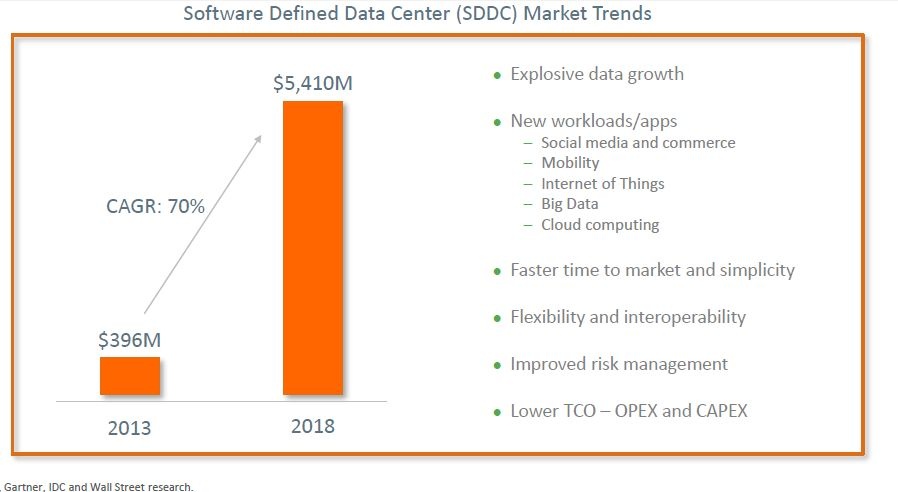

爆発的なデータ増加にともなうSDSソリューションのニーズと、「SMARTS」に込められる意味

――日本でもSDNやSDSといったキーワードが注目されています。現在の市場動向をどのように見ていますか?

Chairman & CEO

Tarkan Manner 氏

(ターカン・マナー)

――そのような中で、いま企業が抱えている課題とは何でしょうか。

【マナー氏】 生成されるデータ量が爆発的に増えているにもかかわらず、逆に企業のIT予算は削減される方向にあります。したがって、ストレージのコストも下げていかなければなりません。そのためにSoftware Definedモデルが必要になってくるのです。これによって、コストだけでなく、柔軟性も、可用性も高められます。今回、我々はSDSソリューションとして「Nexenta Stor」を発表しました。Nexenta には「SMARTS Vision」というコンセプトがあります。SMARTSの最初のSは「Security」(セキュリティ)、Mは「Management」(管理性) 、Aは「Availability」(可用性)、Rは「Reliability」(信頼性)、 Tは「TCO」(トータルコスト)、そして最後のSは「Scalability」という意味が込められているのです。

ストレージのパフォーマンスを向上しながら、コストを大幅に削減できる「Nexenta Stor」

【マナー氏】 Nexenta Storは、大規模なクラウドサービス事業者やデータセンター事業者をターゲットに開発されたものです。スケラービリティに優れ、大容量に対応しながら、長期間にわたりデータを保管したいユーザー向けに、コストパフォーマンスを最適化できるストレージ・ソリューションです。いわゆるユニファイド・ストレージ・ソリューションであり、ソフトウェアとして提供されます。NAS(NFS、CIFS、WebDAV、FTP)やSAN(iSCSI、FiberChannel)など、さまざまなプロトコルにも対応し、異なるストレージを統合する役目を果たします。メジャーなストレージベンダーや、仮想化ベンダー、クラウドサービス(OpenStack、Amazon S3、Google)とも連携できます。そしてTBからPBまでの大容量ストレージを構築できます。

――機能面での特徴はありますか?

【マナー氏】 大きな特徴の1つは、「ZFS」(かつてのサン・マイクロシステムズが開発)というファイルシステムを採用していることです。フラッシュデバイスとの組み合わせによるパフォーマンス向上、キャッシュ容量や各種I/Oの拡張など、柔軟性に富んだ対応が可能です。従来のようにベンダー製品のラインナップに縛られずに、自由にストレージを構成することができます。たとえば、容量はそれほど要らないが、I/O性能が非常に厳しいVDI環境で利用したいようなケースでも、きちんと要件にミートすることでコスト効率のよいストレージを実現できるのです。

――最近のストレージのトレンドとして、アクセス頻度によってSDDとHDDを使い分ける階層化構造がありますが。

【マナー氏】 ZFSというファイルシステム自体が、512GBまでのDRAMキャッシュに対応しており、その下のレイヤーもSSDや、さらに容量単価の安いHDDを組み合わせながら、ハイブリッド・プールという形でマネジメントできる機能を有しています。ハイブリッド・ストレージをつくることで、場合によってはオールフラッシュでしかできないと思われていたレイヤーまで食い込めたり、1つのプラットフォームでさまざまな対応が可能です。Nexenta Storは、単純な階層化では語りきれないぐらい豊富な機能をサポートしています。VDIのパフォーマンスに優れた構成をつくれたり、容量単価を下げる構成も含めて、現在のストレージのトレンドをすべて網羅できるのです。

真の意味でのユニファイド・ストレージを構築できる唯一無二のソリューション

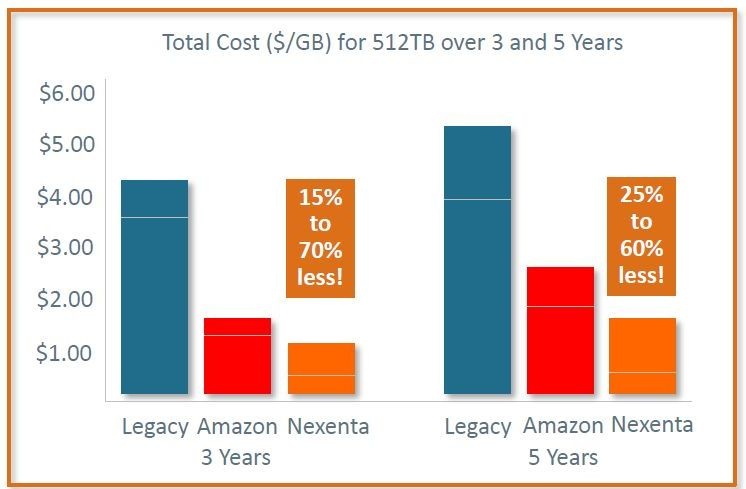

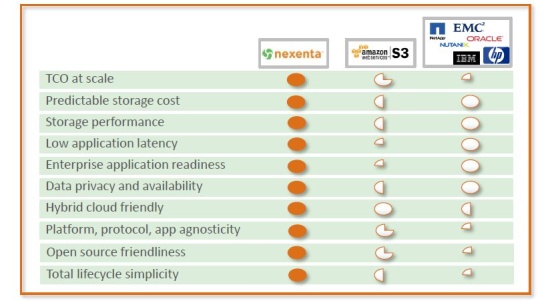

――では、競合他社と比べて、Nexenta Storの強みはどういうところにあるのでしょうか?【マナー氏】 ユニファイド・ストレージ自体は、すでにいくつかのベンダーから発売されています。ただし、従来のソリューションは、ユニファイドといっても多くのオプションが必要です。コストとパフォーマンスをバランスよく最適化するという点では、ユーザーの要望にあまり応えるものではありませんでした。異なるアプリケーションのI/O要求に対して、きめ細かくパフォーマンス設定をしながら、本来の意味でのコスト低減を可能にするユニファイド・ストレージを構築できる点が、今回発表されたNexenta Storの強みといえるでしょう。たとえば、我々のNexenta Storと、レガシーのストレージシステムや、Amazonのクラウドサービスを使い続けた場合には、GB単位のトータルコストで15%~70%の削減(3年間)、または25%~60%の削減(5年間)が可能になります(容量512TB時)。そのコストにはOPEXやCAPEXもすべて含まれています。ガートナーの調査によれば、我々のソリューションが最もコストパフォーマンスに優れていると評価されています。

これまでの他社製品やサービスは、真の意味でのユニファイドではないと考えています。フラッシュならばフラッシュだけを集めてボリュームをつくり、アーカイブ部は安いドライブを積んでつくるというように、結局のところ別個にストレージを用意しなければなりませんでした。Nexenta Stor(ZFS)は、DRAMとSSDとHDDを組み合わせ、その上で各ボリュームをそれぞれの特性にマッチした形で提供できます。そういう意味で他メーカーではないものだと思います。そして我々はストレージベンダーの中で、パテント(34個)を一番多く持っているユニークな企業だと自負しています。

――すでに5000社以上で実績がありますが、-海外での代表的な導入事例をお示しください。また日本への参入・展開の戦略についても教えてください。

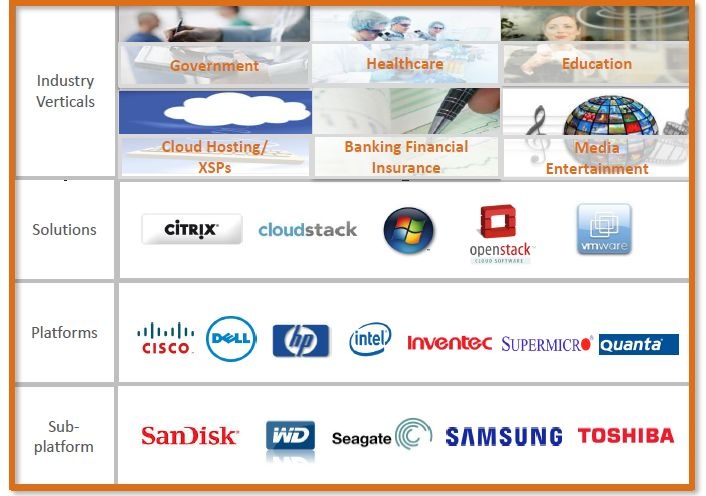

【マナー氏】 代表的な米国での導入事例としては、NTT、AT&T、NBC、Wipro Technologies、Verizon Communicationsなどが挙げられると思います。日本国内の展開は、基本的にはアセンテックのチャンネルを通じて販売してもらうことになると思います。アセンテックにはVDIパートナーが150社以上もありますので、仮想化市場のルートを活用していただくことになるでしょう。いずれにしても、Nexenta StorはSDSソリューションであり、ソフトウェア製品なので、ハードウェア・コンポーネント・ベンダーなどと手を組むことになるでしょう。いま日本でアプローチしてもらっているインダストリアルパートナーは、VMware、Citrixのほかに、Dell、NEC、Intel、Supermicroなどがあります。

――今後の予定は何かございますか?

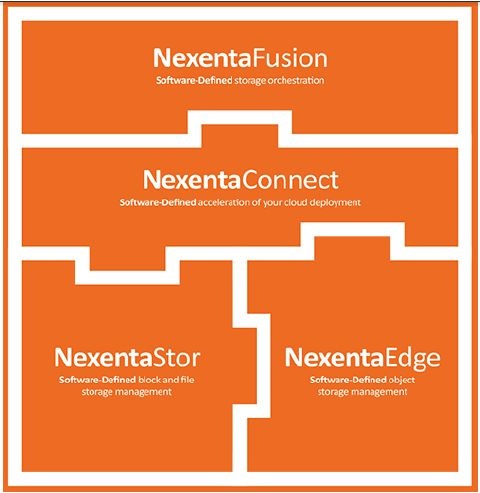

【マナー氏】 米国では、このNexenta Storのほかに、3つの製品を8月頃に発売する予定です。オブジェクト・ストレージを提供する「Nexenta Edge」、さまざまなストレージをコネクトしてアプリケーションへの最適化が可能な「Nexenta Connect」、ストレージの一元管理が行えるインターフェースで、ストレージをリアルタイムに分析できる「Nexenta Fusion」をリリースする予定です。これらによって、コンバージョン、ハイブリッド、インテリジェント、アゴノスティックという大きな機能をサポートできるようになります。ただし、日本ですべての製品が揃うのは、たぶん年内ぐらいになるのではないかと思います。

――最後に読者に向けてメッセージをいただけますか。

――本日はありがとうございました。

ストレージのおすすめコンテンツ

ストレージの関連コンテンツ

PR

PR

PR