- 会員限定

- 2018/05/09 掲載

エンタープライズ向けストレージの比較・選定方法を解説、押さえるべき3つの事実とは

注目はインテルとNVMe

ストレージの変化を示す3つの事実

そうした変化は次の3つからも確認できる。

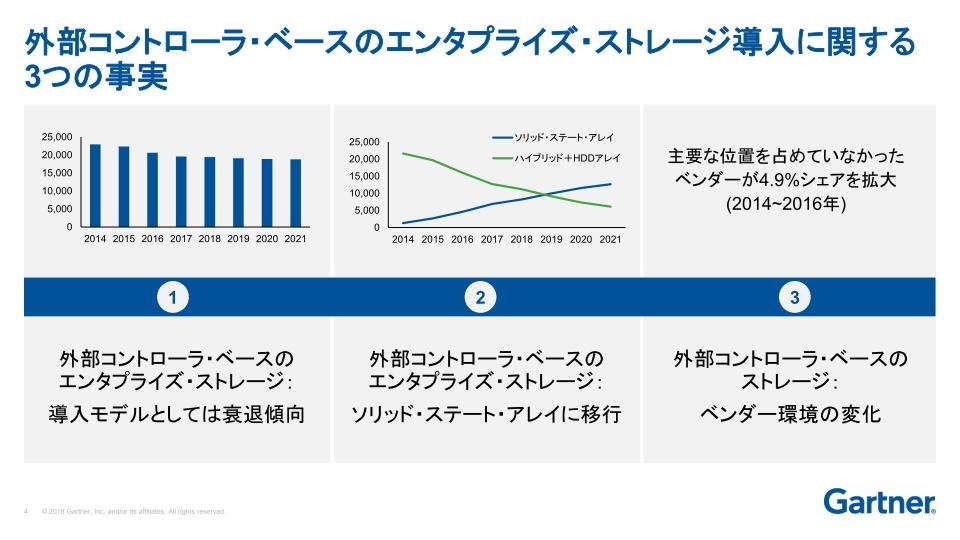

まず、これまで慣れ親しんできた、外部コントローラ・ベース(ECB)のストレージの売り上げが減少を続けていることだ。背景にはストレージの高機能化に伴い容量拡張などのアップグレードが容易に行えるようになったことで、以前ほどの頻繁な更新が求められなくなったことがある。

次は低価格化と処理性能の高速さから、外部コントローラベースのストレージがSSDへ急速に置き換わっていることだ。来年にはSSDの出荷量がディスクを上回り、2021年には3分の2がSSDに置き換わると見込まれている。従来からのディスクストレージ活躍の場は、こうした流れの中で確実に減少するはずである。

最後は、IBMやヒューレット・パッカード(以下、HPE)、日立などの有力ベンダーの勢いが落ち、代わりに新興ベンダーが急伸していることだ。新興ベンダーのシェアは2014~2016年にかけ約5%も拡大している。これは裏を返せば選択肢の拡大という点でユーザーにとっては朗報であり、さらなる売り上げ拡大のために、もしくはシェアを死守するために、提供モデルが多様化するであろうことを示唆するものでもある。

インテル製チップの搭載率は99.8%に

クラウド利用の拡大もストレージの変化を後押ししている。データベース(DB)のクラウド移行は一昔前であればあり得ない取り組みであったが、処理高速化を目的としたアプリケーションとの同時移行は今では当たり前の選択肢となっている。

これは、オンプレミスと同様の使い勝手に向けた、大手クラウド事業者によるストレージOSのONTAPなどのサポートと、ヴイエムウェアなどの大手仮想化ベンダーによるソフト指向での柔軟なストレージ環境の実現の取り組みを両輪にしたものである。

結果、クラウドやオンプレミスを問わず、ストレージの俊敏性と柔軟性は高まり続け、DBのクラウド利用が拡大することで、2020年までにはDBのインスタンスの30%はパブリッククラウドで利用される。また、Microsoft Exchangeのインスタンスの60%はMicrosoft Office 365で実行されることになるとガートナーでは見ている。当然、CAPEX(資本的支出、設備投資)もOPEX(運用維持費)も今後、継続的に削減されることとなる。

では、ストレージは今後、どう進化していくのか。そのことを語るうえで外せない要因の1つがインテル製チップの台頭である。一昔前の常識とは違って、今や外部コントローラベースのストレージの99.8%がインテル製チップを搭載している。これはすなわち、同社のソリューションによる一貫したソフトウェア指向ストレージの実現を意味する。当然、使い勝手は高まるとともに、移行もより簡単に行えるようになるはずだ。

次世代接続規格「NVMe」のインパクト

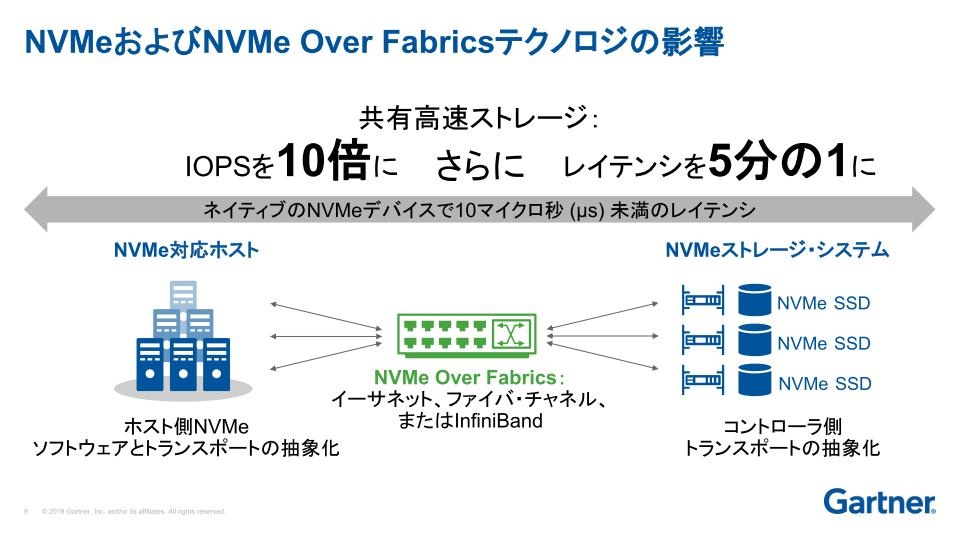

SSD向けに最適化された次世代接続規格である「NVMe(Non-Volatile Memory Express)」のインパクトも大きい。大容量化と高速化の進展によって、ストレージは従来からの伝送バスに起因するボトルネックに直面することとなった。

これを受けて登場したNVMeはIOPSが10倍に高速化され、遅延は5分の1に抑えられている。現状はサーバ内での接続が主な用途だが、今後はInfinibandやファイバーチャネル(FC)、イーサネットなどにも適用領域が広がるはずだ。なお、NVMeの策定でもインテルは大きな役割を果たしている。

イーサネットはクラウドの一番の課題である遅延を抑えるための、より高速な新バージョンも登場したこともあり、今後もしばらくは表舞台に立ち続けるはずだ。HCI(ハイパーコンバージドインフラストラクチャ)やオブジェクトストレージ、iSCSIは、イーサネットのために開発されたと言ってもいい。新たな開発投資もイーサネット指向で行われるはずである。

これらを勘案すれば、ストレージシステムの今後もおのずと見えてくる。ストレージとのデータをやり取りする伝送バスは、インテル製チップとイーサネットで構築されるはずである。

そして、柔軟性や拡張性の高さ、コストの低さ、アップグレードの簡単さから、ストレージ自体はスケールアウト型が選択されることになる。日本では現在、スケールアウト型の割合はまだ3割ほどだが、2021年には8割に達することになるだろう。

【次ページ】ストレージにまつわる4つのビジネスのモデルの変化

ストレージのおすすめコンテンツ

ストレージの関連コンテンツ

PR

PR

PR