- 会員限定

- 2025/05/16 掲載

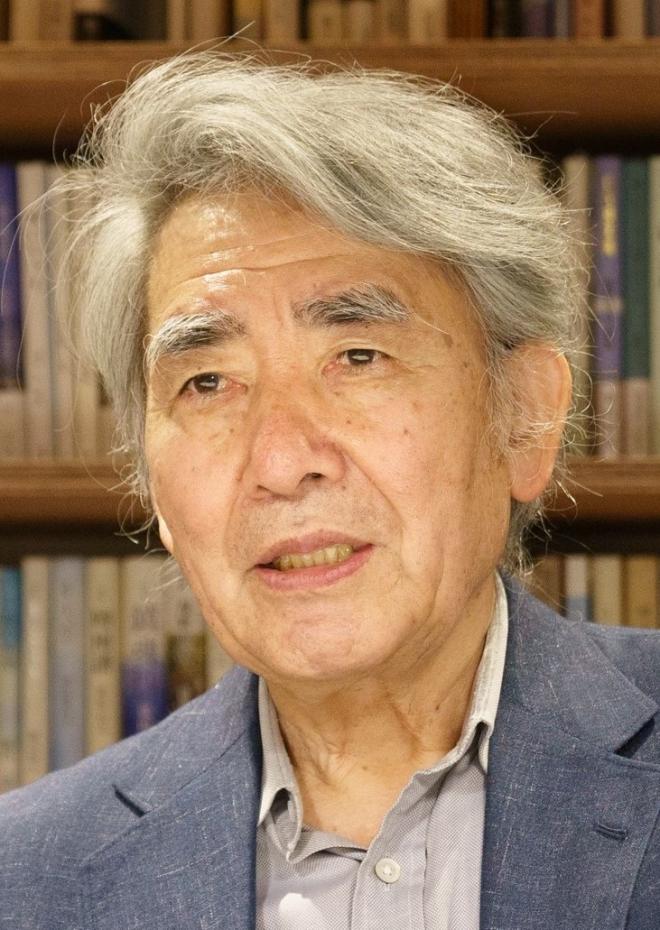

京大・名誉教授が「大学から教えを乞うな」と語るワケ、今伝えたい「問いと知る」とは

連載:基礎科学者に聞く、研究の本質とイノベーション

公益財団法人 大隅基礎科学創成財団 は、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典(理事長)が2017年、科学賞の賞金1億円を拠出し、日本の基礎科学振興を目的に設立した。

<財団の活動>

・現在の研究費のシステムでは支援がなされにくい独創的な研究や、すぐに役に立つことを謳えない地道な研究を進める基礎科学者の助成

・企業経営者・研究者、大学等研究者との勉強会・交流会の開催

・市民及び学生を対象とした基礎科学の普及啓発活動

本シリーズの特設ページ:https://www.ofsf.or.jp/SBC/2310.html

前編はこちら(この記事は後編です)

生物学は「大嫌いだった」

――(大隅基礎科学創成財団 理事 野間 彰氏)永田さんは、細胞生物学における従来の常識を覆す発見をいくつもなされました。学生時代から生物学を学ばれてきたのでしょうか。

授業はとても面白かったのですが、量子力学になって落ちこぼれてしまいました。また、60年代から70年初頭の大学紛争の中で歌に出会ってしまったのです(注1) 。

結局、物理からは完全に離れて、卒業後は森永乳業に就職したのです。そこで生物を研究することになったのですが、そこで「研究とはこんなに面白いものなのか」と目覚めて、もっと自由な研究がしたいと思って再び京大に戻ることになったのです。

――その結果、これまでの常識を覆す発見が生まれたわけですね。その原動力は何だったのでしょうか。

永田氏:もともと生物学の知識はなかったので、それがかえって良かったのかもしれません。あまり勉強しすぎると面白い研究にならないことが多いと思います。我々の研究室にも、京大の優秀な学生がたくさんくるわけですが、中には論文をたくさん読んで、「ここが抜けている」「ここは誰もやっていない」と見抜く学生もいる。そこを研究するとデータもとれて、効率的に論文も書きやすい。しかし、そういう研究は、なかなかそれ以上に発展しません。やはり、純粋に「知りたい」という欲求に忠実であることが大切だと思います。

「大股で歩け」「定説を疑え」、永田氏の教え

――なるほど。そうした考え方は学生にはどう伝えているのですか。永田氏:ウチの学生には「大股で歩け」と言っています。研究を進めていくと、「ここが足りない」「あそこが空いている」といった穴埋め的な仕事に目が行きがちです。その方が論文を書きやすいからです。しかし、私がいつも言っているのは、いくつか可能性があったら一番面白い可能性から試してみろ、ということです。

研究室で議論をすると、最も確実にデータが出せることを考える人、あるいは突拍子もないけれど最も面白い可能性を考える人が出てきます。論文を出すという観点だと前者が有利ですが、私が大切にするのは後者です。一番面白いものではなく一番早く論文が出る研究をしていては、おもしろくないですし、長続きしません。研究をその先に進められないのです。

ただし、新たな問いを発掘し、これまでの常識を打ち破るような新しい可能性にチャレンジすると、時間がかかるし、たいていは駄目だったということになりがちです。それでもそこにはオリジナリティーがあり、新しい分野が作れます。「このタンパクは永田のタンパク」と言ってもらえるようになります。

そこで重要なのが、一歩引いて、俯瞰して考えるということです。1つの結果が得られたときに、それを1つ高い視点から見直してみることで新しい問いが見えてくる。たとえば、コラーゲンの品質管理から小胞体の中でのタンパク質の品質管理の研究に移ったのもそうです。また詳しくは話しませんが、ERdj5がSS結合を切ることを突き止めたあと、「その還元力はどこからきたのか」という問いを立てて、それまでまったく考えられていなかった、新しい仕組み解明することにも成功しました。この仕事は、ある意味、パラダイムシフトだったと思っています。

――そのほかに、研究を進める上で心がけていることはありますか。

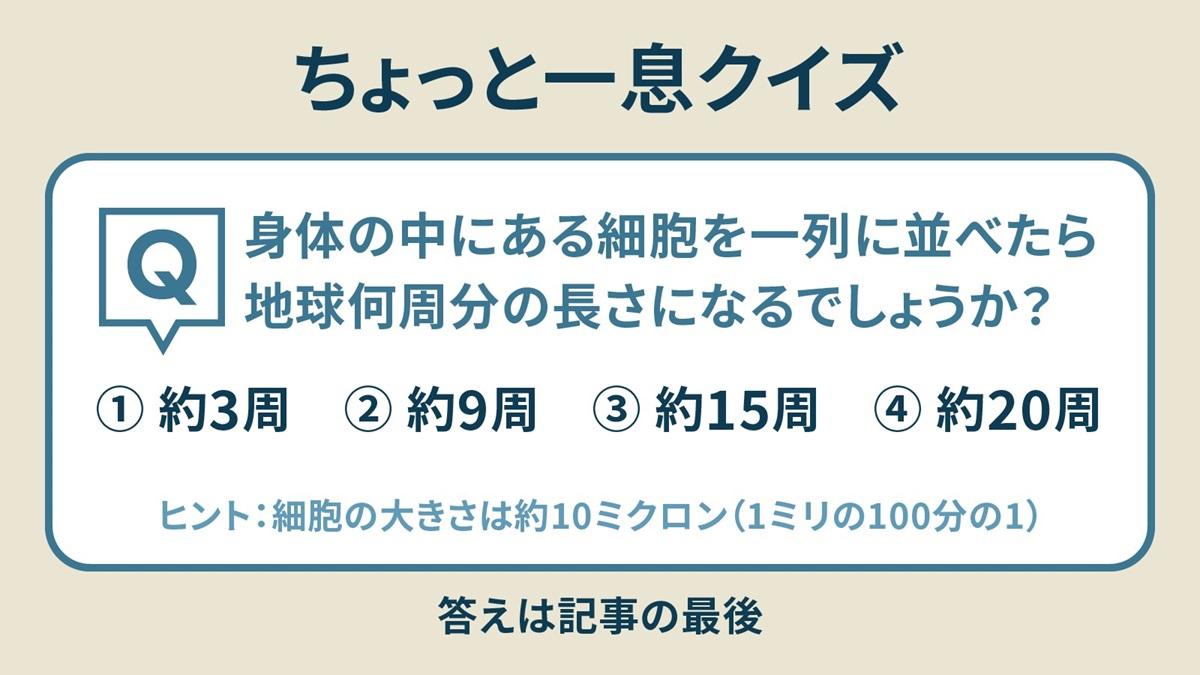

永田氏:かつては、我々の身体の中にある細胞の数は60兆だと言われていました。自分でも恥じるところですが、京大で細胞生物学を教えていたとき、私も学生には60兆だと言っていました。

我々の研究でも同じことはあります。小胞体の中の酸化酵素はもう何十年も研究されていて、仕組みは分かっていると思われていました。このため、定説に反する実験データが出たら、実験のやり方が間違っていると思って諦めてしまう。そこで「なぜ違うんだ」と定説の方を疑ってみることは、とても大切だと思います。その結果、代表的な酸化酵素と言われてきた分子が、実は還元酵素として作用しているということも見つけることができました。 【次ページ】永田氏が重視する「問い」と「知る」

リーダーシップのおすすめコンテンツ

リーダーシップの関連コンテンツ

PR

PR

PR