- 会員限定

- 2025/05/14 掲載

美肌のイメージ?生物学者が「コラーゲン摂取するなら肉食べる」と断言のワケ

連載:基礎科学者に聞く、研究の本質とイノベーション

公益財団法人 大隅基礎科学創成財団 は、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅良典(理事長)が2017年、科学賞の賞金1億円を拠出し、日本の基礎科学振興を目的に設立した。

<財団の活動>

・現在の研究費のシステムでは支援がなされにくい独創的な研究や、すぐに役に立つことを謳えない地道な研究を進める基礎科学者の助成

・企業経営者・研究者、大学等研究者との勉強会・交流会の開催

・市民及び学生を対象とした基礎科学の普及啓発活動

本シリーズの特設ページ:https://www.ofsf.or.jp/SBC/2310.html

そもそも「コラーゲン」とは何か?

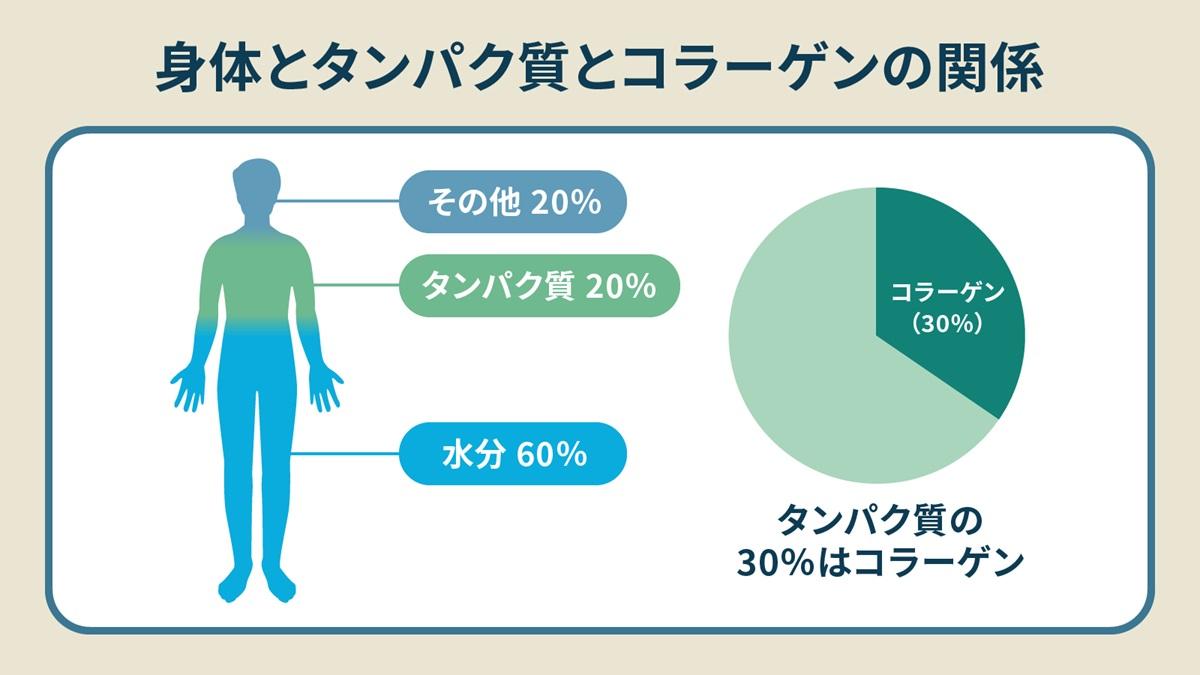

永田 和宏氏(以下、永田氏):コラーゲンは、我々の身体にある最も多いタンパク質であり、すべてのタンパク質の約1/3を占めています(冒頭の図参照)。したがって、最も古くから研究されてきました。そして、最も大事なタンパク質の1つです。

タンパク質は、アミノ酸がつながった紐状のもの(ポリペプチド)が、折りたたまれて複雑な構造を持ったものです。小胞体(細胞内で分泌タンパク質を生成する場)で作られたポリペプチドが細胞の外に運ばれて、それが集まって束になり、コラーゲン繊維を作って、それが皮膚、骨、腱、軟骨などを作ります。年齢を重ねるとコラーゲンが徐々に減っていくので、肌のハリがなくなったり、骨がもろくなったりするのです。

コラーゲンを摂取するなら「肉を食う」?

――歳とともにコラーゲンが減るのであれば、コラーゲンのサプリメントなどを摂取したら良さそうですが…。永田氏:残念ながらコラーゲンを食べても、そのまま私たちの身体に生着することはありません。肉を食べてもコラーゲンを食べても、すべて腸で分解されてアミノ酸として吸収され、そのアミノ酸を使って新たなタンパク質が作られます。残念ながら、食べたコラーゲンがそのまま皮膚に届いて、肌のつやを保つことはないのです。おいしい肉でも食べたほうが有意義だと個人的には思います。

――一方で、コラーゲンは"悪さ"もするんですね。

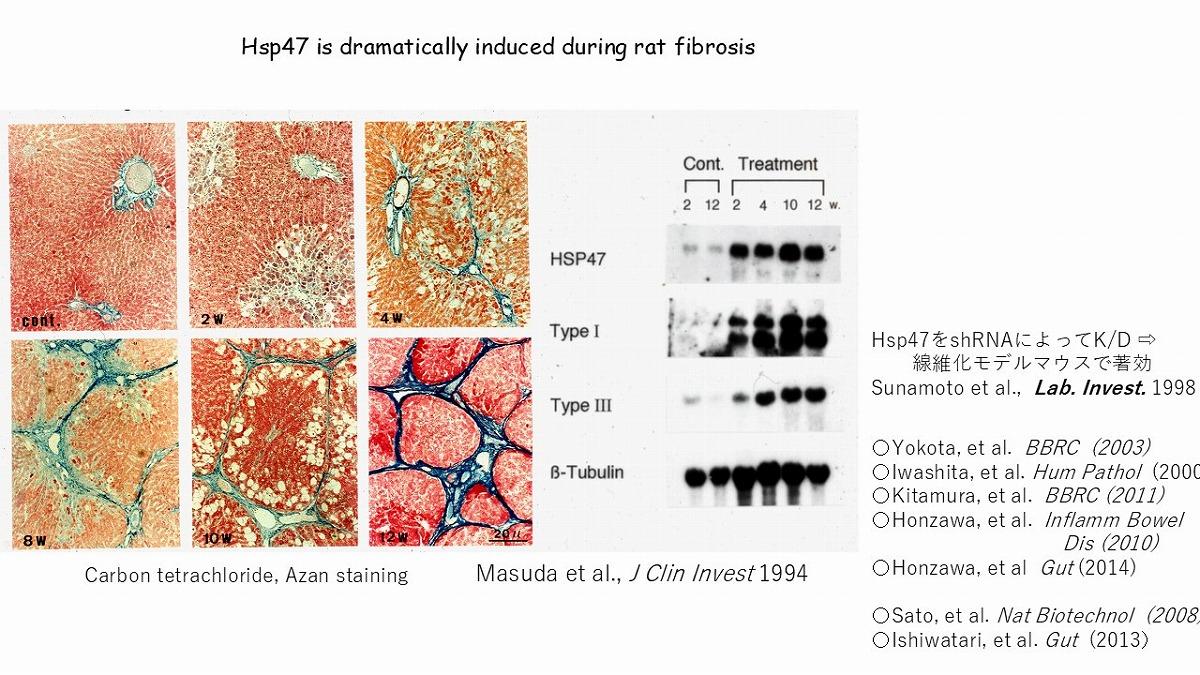

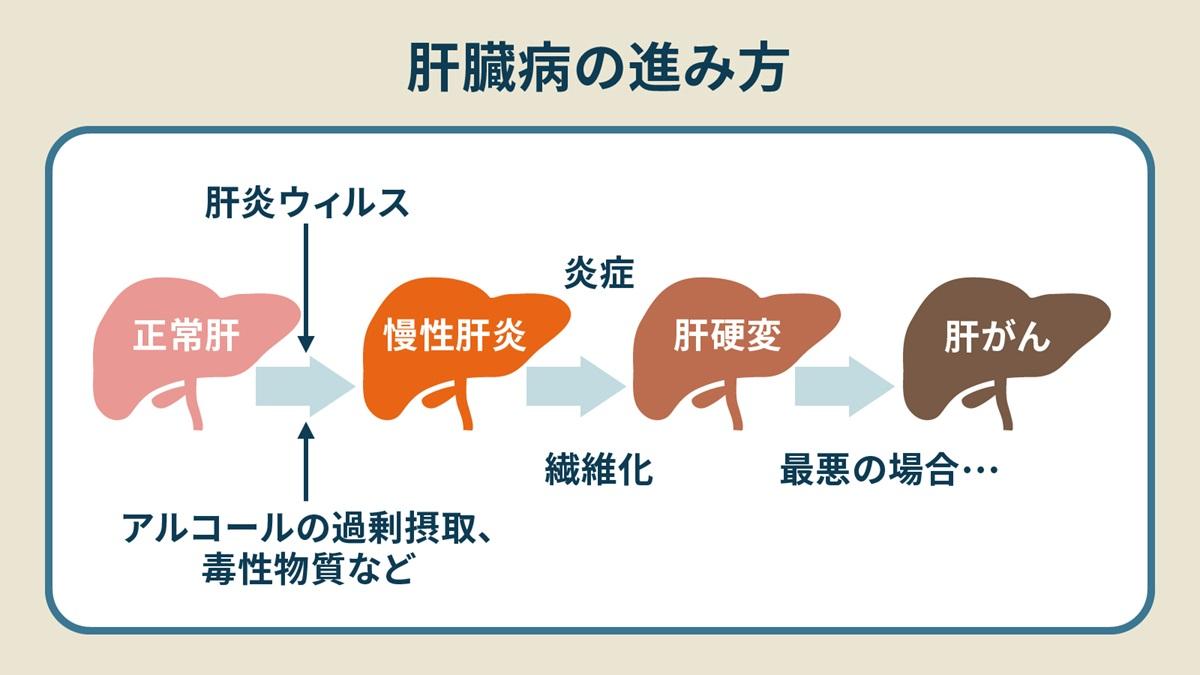

永田氏:はい。コラーゲンは肝臓や肺などの臓器や組織が繊維化することで発生する繊維化疾患を引き起こします。たとえば、肝硬変もその1つです。

アルコールなどで肝臓の細胞が傷害を受け、死滅して空洞ができると、そこを埋める応急措置として緊急でコラーゲンが作られ、構造を保とうとします。この作用が過剰に起きれば、コラーゲンの網目状の繊維でカチカチに堅くなった状態となり、それが肝硬変となります。

肝臓だけでなく、肺、腎臓、皮膚などさまざまな臓器・組織でも同じことが起こります。ですが現時点で、繊維化疾患を治療する薬は開発されていません。

もう1つ重要なタンパク質「分子シャペロン」とは

――永田先生の研究が、その治療の可能性を切りひらいたという話は、もう少し後で伺いたいと思います。その前に、それを理解するために必要な「シャペロン」についてお聞かせください。永田氏:アミノ酸が並んだ紐状のものがポリペプチドです。ただ、ポリペプチドはそれだけでは機能を持たず、折りたたまれて、ある構造を持って初めてタンパク質としての機能を持ちます。細胞の中には10万種類くらいのタンパク質があると言われていますが、すべて形が違っていて、その特異的な構造を持つことが、特定のタンパク質の機能発現に重要になっているのです。

そして「シャペロン」とは、ポリペプチドが正しい構造に折りたたまれるのを助けるタンパク質のことです。もともとシャペロンは、ヨーロッパの貴族の娘が貴婦人になるために部屋で着付けをしたり、化粧をしたりする介添え役を言います。そこから、タンパク質が一人前になることを助けるタンパク質として、「分子シャペロン」と呼ぶようになりました。

――そして永田先生は、コラーゲンの生成だけに働くシャペロンを発見して、従来の常識を覆したわけですね。どのような発見なのか教えていただけますか。 【次ページ】「繊維化疾患の治療」につながる世紀の大発見

政府・官公庁・学校教育のおすすめコンテンツ

政府・官公庁・学校教育の関連コンテンツ

PR

PR

PR