- 会員限定

- 2025/08/27 掲載

AI進化でオフィス系「新卒」の50%が消失、若者は「もう不要」なのか

バークリー音大提携校で2年間ジャズ/音楽理論を学ぶ。その後、通訳・翻訳者を経て24歳で大学入学。学部では国際関係、修士では英大学院で経済・政治・哲学を専攻。国内コンサルティング会社、シンガポールの日系通信社を経てLivit参画。興味分野は、メディアテクノロジーの進化と社会変化。2014〜15年頃テックメディアの立ち上げにあたり、ドローンの可能性を模索。ドローンレース・ドバイ世界大会に選手として出場。現在、音楽制作ソフト、3Dソフト、ゲームエンジンを活用した「リアルタイム・プロダクション」の実験的取り組みでVRコンテンツを制作、英語圏の視聴者向けに配信。YouTubeではVR動画単体で再生150万回以上を達成。最近購入したSony a7s3を活用した映像制作も実施中。

http://livit.media/

AIが仕事を奪う「最初の大きすぎる一歩」

AIの普及は人材市場に大きな影響をもたらしているが、特に変化が著しいのが新卒採用市場だ。AIの急速な普及により、従来の「新人から始めて徐々にキャリアを積む」という構図が崩れ始めている。この状況に、アンソロピックのダリオ・アモデイCEOが警鐘を鳴らす。同氏によると、AIの急速な普及により、今後1~5年以内に新卒レベルのホワイトカラー職が半数消滅し、失業率が20%まで上昇する可能性があるという。特に、テクノロジー、金融、法律、コンサルティングなどの分野が大きな影響を受けるとされる。

現時点でAIは、主に人間の仕事を補助する「拡張」として使われているが、実際に仕事を行う「自動化」への移行が急速に進展。現在は約60%が拡張、40%が自動化だが、後者が増加傾向にある。

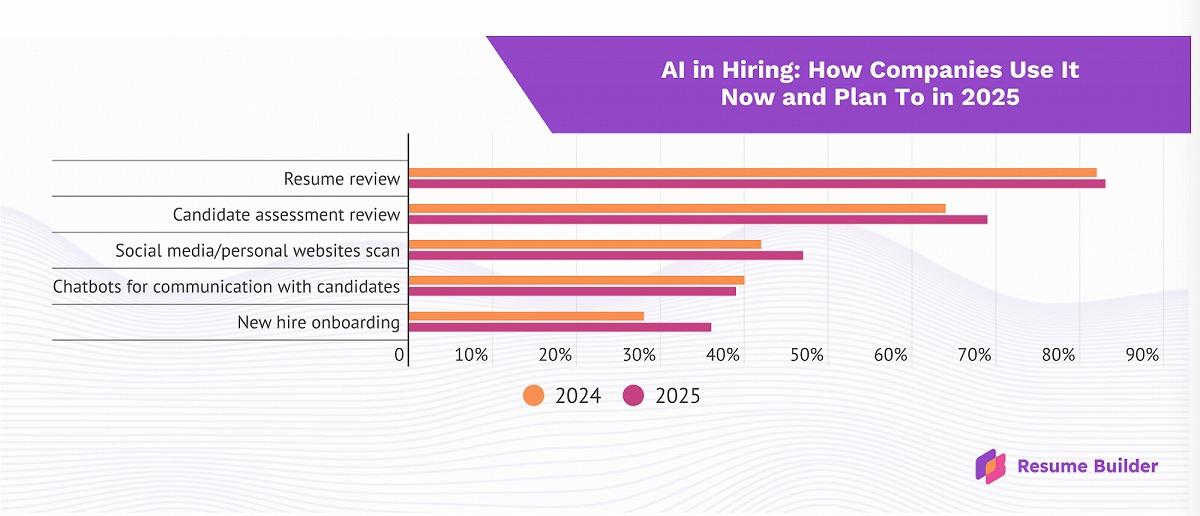

採用プロセスのAI化がその事例として挙げられるだろう。Resume Builderの調査によると、企業の半数以上がすでに採用にAIを活用しており、2025年末までには68%の企業がAI採用を計画していることが判明した。こうした流れは早晩、日本にも訪れると予想できる。

詳細を見ていくと、82%の企業がレジュメのスクリーニングにAIを使用し、40%がAIチャットボットで候補者とやり取りを行い、約4分の1がAI面接を実施しているという。さらに28%の企業は新入社員のオンボーディングまでAIで自動化している状況が浮き彫りとなった。

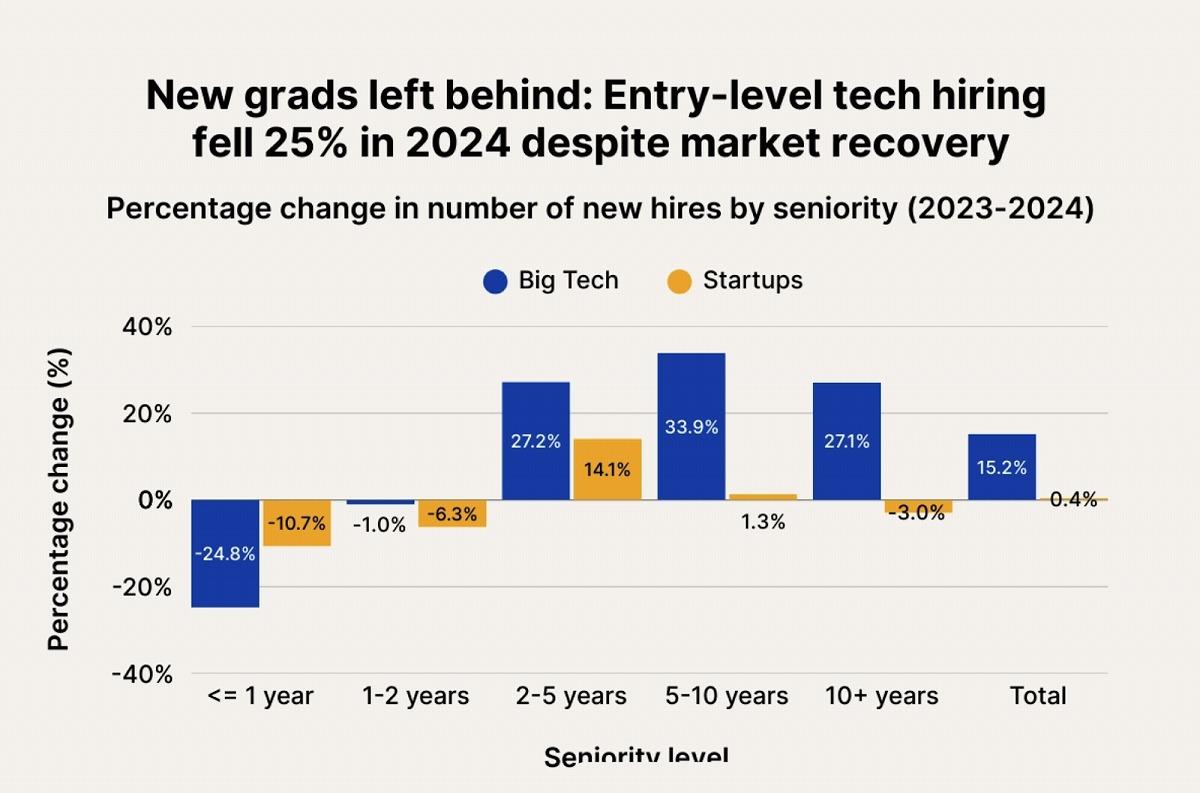

この変化は人材採用数値にも如実に表れている。テック大手企業の新卒採用は2024年に前年比25%減少、またパンデミック前と比較すると50%以上も減っている。

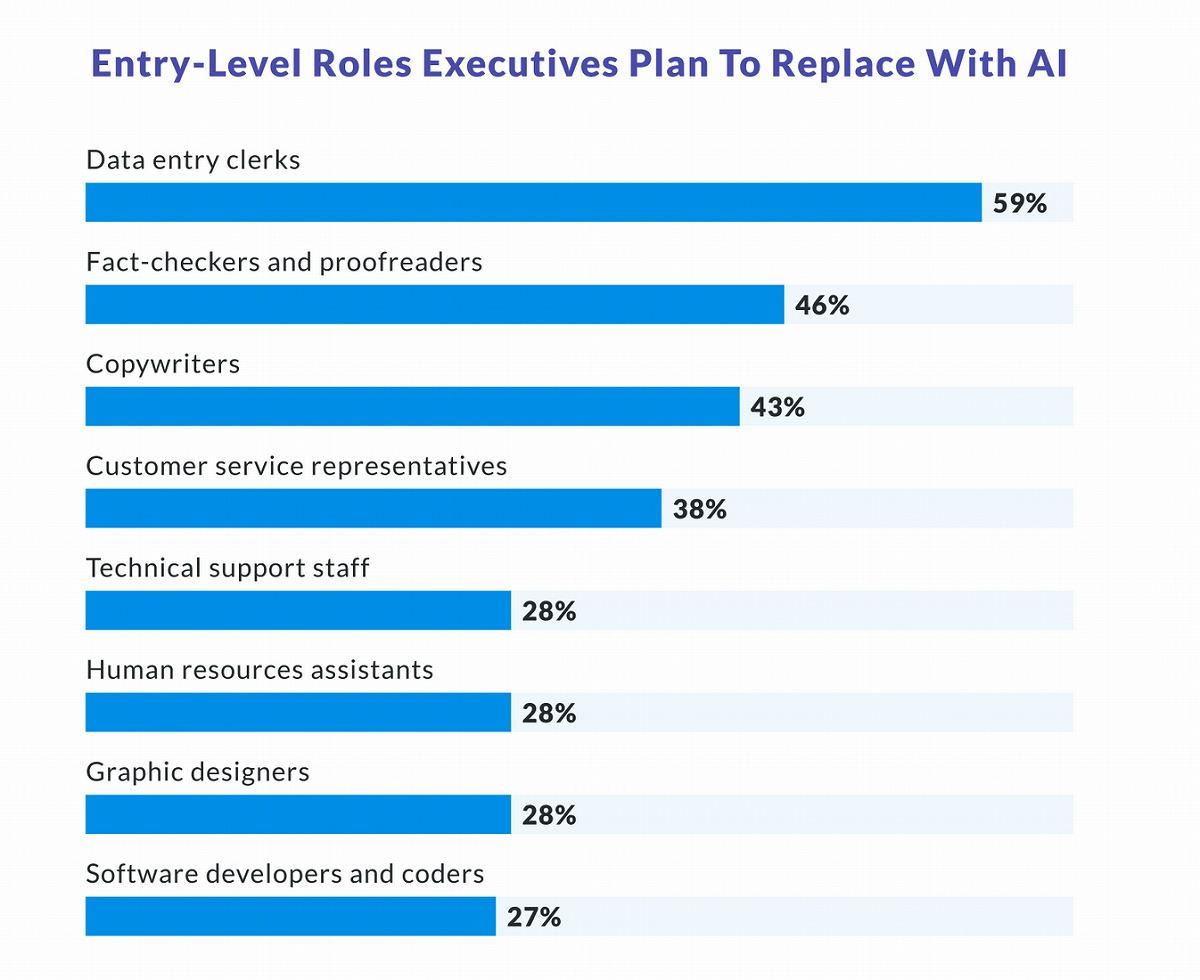

従来は新卒に寛容だったスタートアップ企業でさえ、新卒採用を年間11%削減している現状も報告されている。また、企業幹部の86%が「最終的に新卒レベルの職種をAIで代替する」と回答しており、Z世代にとって「最初の一歩」を踏み出すこと自体が困難になっている。

こうした状況を受け、Z世代の63%が生成AIによる雇用の完全消失を懸念し、61%が「AIが初級スタッフの業務を自動化することで、若者のキャリアスタートが困難になる」と不安を抱く。従来の「大学を卒業して企業に就職し、基礎から学ぶ」というキャリアパスは、もはや過去のものとなりつつあるのが現実だ。

リモートワーク技術ですでに世界が競争相手になっている

新卒採用市場は、AIとリモートワーク技術の融合による地理的制約の解除によっても大きな影響を受けている。2025年初頭時点で、求人の10件中4件が何らかのリモートワークを認めており、採用担当者が指摘するように「リモートワークにより人材プールが拡大し、さまざまな地域から応募が可能となった結果、各求人への応募数が指数関数的に増加」。

必要なスキルとインターネット環境さえあれば、インド、ブラジル、その他どこからでも応募できるためだ。米国のZ世代求職者にとって、近隣州の卒業生だけでなく、世界中の求職者が競争相手になっている。

企業の認識の変化も新卒採用市場の変化を加速させる要因の1つだ。多くの企業は高コスト市場の人材ではなく、同等のスキルを持つ低コスト地域の労働力に目を向け始めている。たとえば、中南米でデータエンジニアを採用すれば、米国の8万5,000ドル以上に対して4万2,000~5万4,000ドルで雇用でき、50~70%のコスト削減が可能となる。

この賃金裁定の魅力は企業にとって抗いがたい。米国の多国籍企業に関する研究によると、海外の賃金が米国より約10%低い場合でさえ、企業は海外の労働力を国内より13.1ポイント速く拡大させていることが判明。実際、米国企業の海外従業員比率は近年約30%に達しており、コールセンターや製造業以外の分野でオフショアリングが拡大している。

このグローバル競争の影響は多面的だ。リモート求人には数百から数千の応募が殺到し、個々の候補者が目立つ可能性は激減。新人の賃金上昇は抑制され、企業は海外の同等スキル人材をはるかに低コストで雇用できるため、高い初任給を提示する必要がなくなりつつある。国内での新人の採用を完全に停止し、自動化システムや海外の低コスト請負業者で代替する企業も存在する。

この競争激化は、もはやテック分野だけの話ではない。デザイン、会計、事務職など、デジタルで納品可能なあらゆる職種へと波及している。Z世代の卒業生が気づかないうちに、地元の求人市場には世界中から競争相手が参入し、破格の賃金で内定を勝ち取っているのだ。かつて「安い」と不満の対象だった米国の初任給も、グローバル基準で見れば実は高額。企業側はこの賃金格差を冷静に見極め、採用戦略に活かし始めている。 【次ページ】学歴より実力の時代へ

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR