- 2025/10/29 掲載

【Obsidian活用術】文書作成「超役立つ」3ステップを解説、NotebookLMとの棲み分けも(2/2)

【実践】情報整理と文書生産「オススメ3ステップ」

そんなObsidianは、情報管理ツールではなく、複数の情報をまとめて最終的に文書をアウトプットするための「文書生産ツール」として使うことをオススメする。企画書、報告書、調査レポート、ブログやNoteの記事原稿など、複数の情報を1つのストーリーにまとめる際に、Obsidianと生成AIの組みあわせは強力なツールとなる。ここで言う「ストーリー」とは、企画書や提案書なら、現在の課題 → 選択肢の列挙 → 長所短所の検討 → 結論のようなものだ。納得感のあるストーリーを組み立てるには根拠となるデータを集めて分析する。その分析プラットフォームとしてObsidianは役に立つ。

ではここからは,実際の活用法について具体的に見ていこう。

■Step1.データを蓄積する

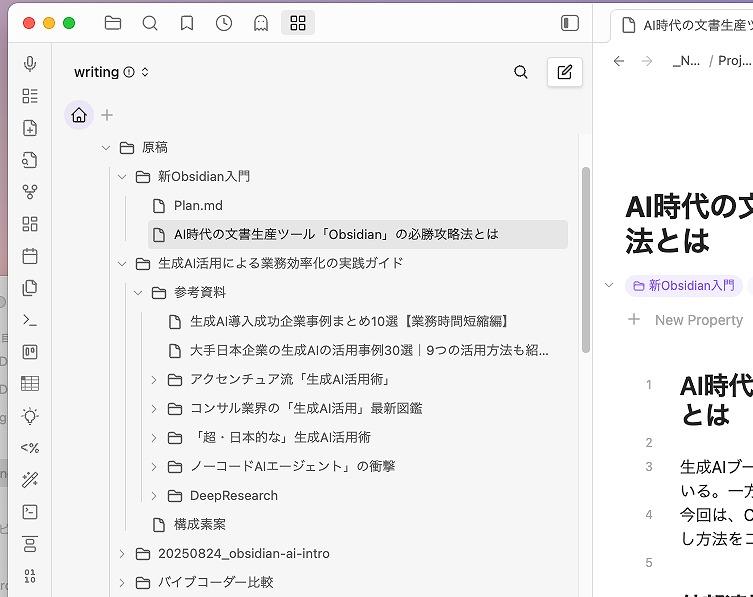

筆者は原稿作成を1つの「プロジェクト」として捉え、プロジェクト毎にフォルダを作り、その中に「参考資料」フォルダを作って収集したデータファイルの置き場にしている。

ChromeやEdgeに機能拡張「Obsidian Web Clipper」をインストールすれば開いているWebページをObsidianのMarkdownファイルに変換できる。

ChatGPTやClaudeなど生成AIのリサーチ機能を使って調べたデータの多くはコピーするとMarkdown形式でクリップボードに格納されるから、Obsidianの新規ファイルにペーストするだけだ。

このほか、Wordの.docxファイルを読み込めるプラグインやExcelの表からObsidianにコピペできるプラグインもある。

■Step 2. データを生成AIで加工してクリーンアップ

Obsidianに必要なデータが溜まったら、加工して最終原稿に仕上げていこう。不完全なデータは生成AIを使ってクリーンアップする。

たとえばスマホで録音した議事録、口述メモ、取材インタビューなどからAIで文字起こしした原稿には、そのままだと余計なフィラー(「あの」「えーと」「まあ」)や相づちなどが入っていたり誤った変換がある。これを生成AIでキレイにする。録音文字起こしファイルだけだと予測精度が下がるので、AIが参考にできる情報を一緒に渡すのがコツだ。

紙原稿もスマホで撮影してAIで画像から文字起こしして、必要があれば参考資料を与えて精度アップを図る。

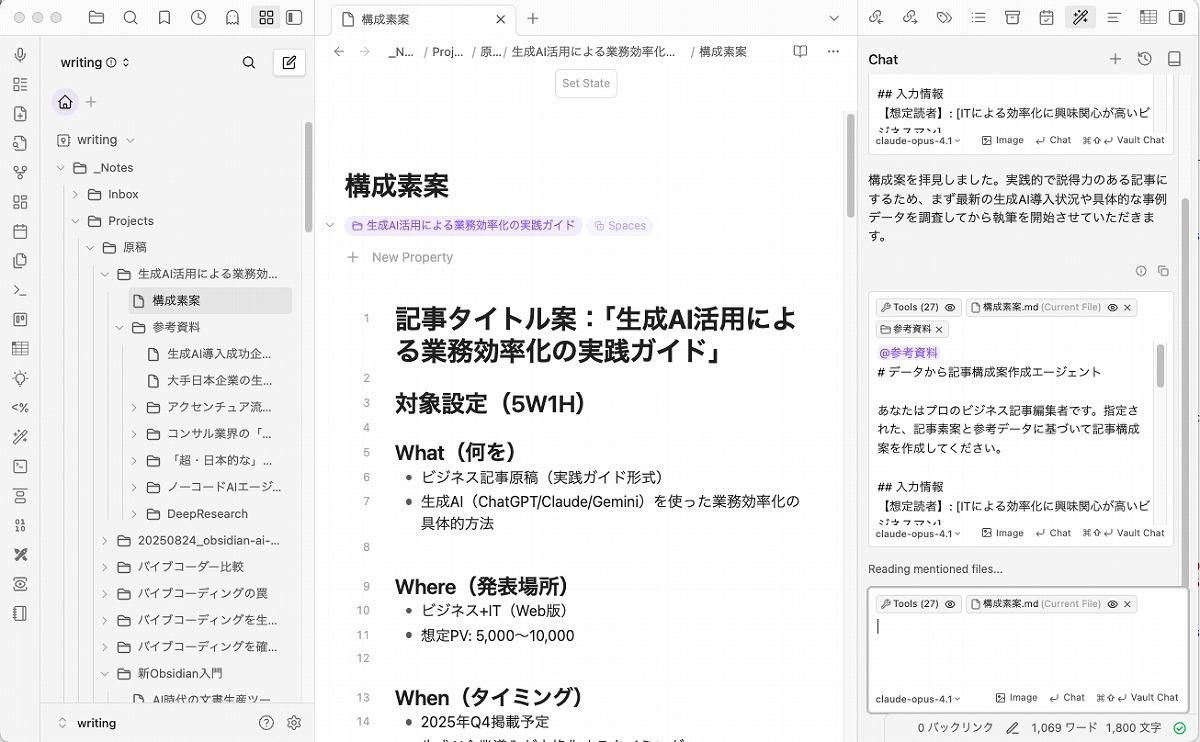

■Step3.構成を決めて、原稿を生成する

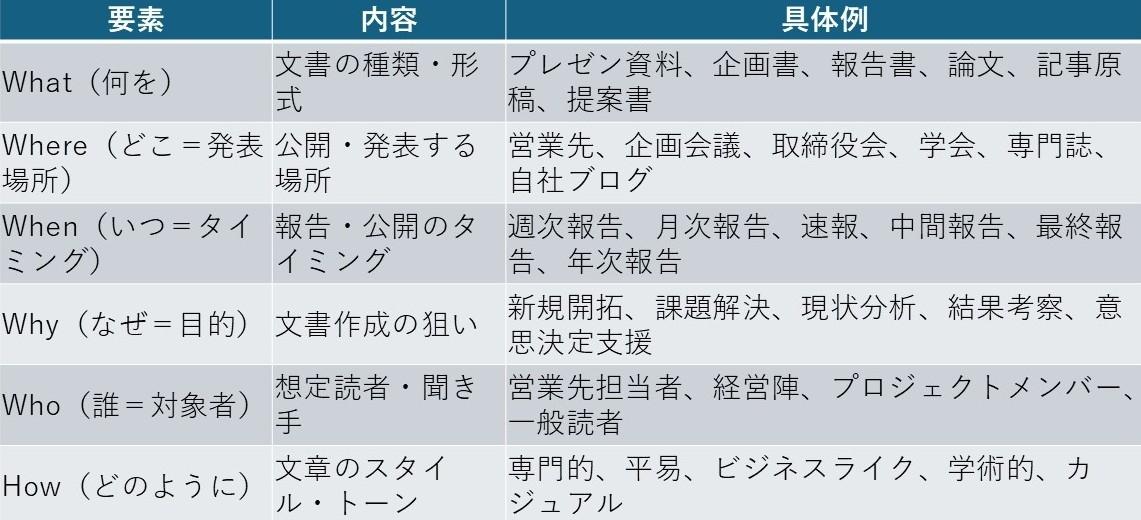

次に原稿をどんな構成にするか決める。集めたデータを一通り自分で読んで全体をざっくり把握する。その上で素案をMarkdownで書く。必要な要素は以下の5W1Hで考える。

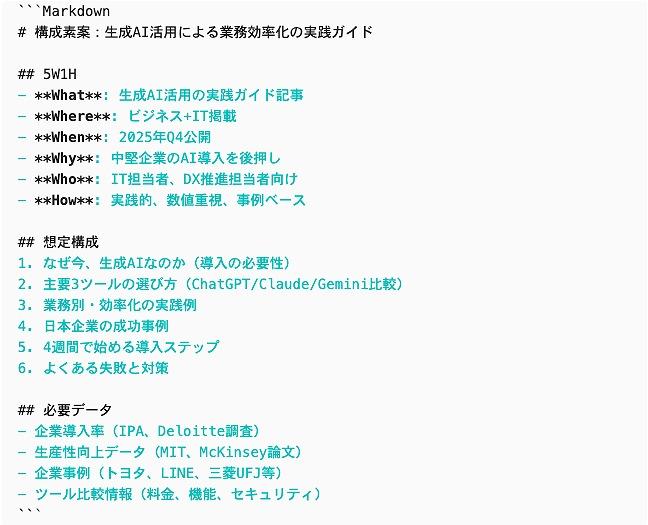

この構成素案と収集&クリーンアップしたデータを元に生成AIに構成案を作成させる。構成案は必要に応じてリテークを出して、自分が納得できるものにする。

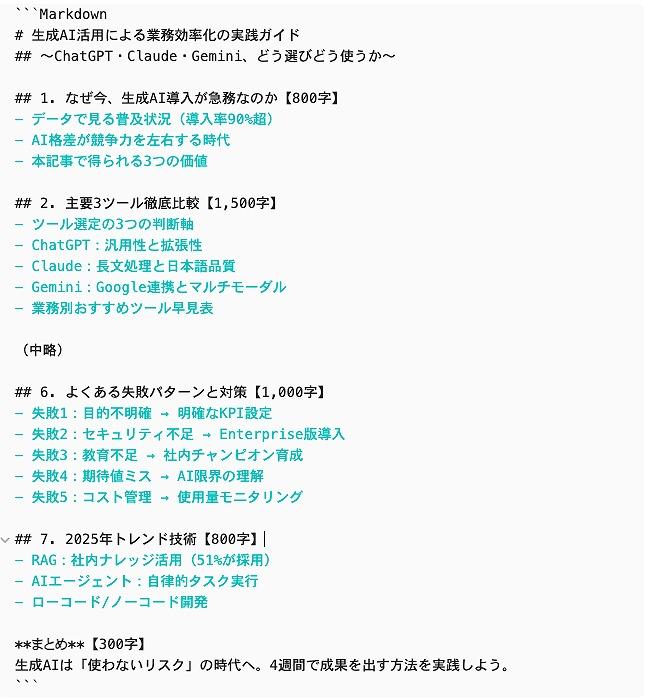

完成した構成案とデータを元に最終原稿を生成させる。

Wordでもパワポでも出力OK

Obsidian上で作成した原稿は、Word形式やPowerPoint形式で出力できる。しかし、実際に出力すると精度面で不満が出ることがある。Wordにしたいときは、Obsidianの原稿ファイルを全選択してコピーし、Google ドキュメントの編集メニューで「Markdownから貼り付け」で新規ファイルに貼り付け、さらにWord形式でダウンロードすると精度が上がる。

PowerPointにしたい場合は、MarkdownをClaudeに貼り付けて「PowerPointにして」と依頼するとやってくれる。スライド生成が得意なGensparkなどにやらせると余計な文言を勝手に挿入されたりするので、Claudeに作ってもらったほうが多少地味でも間違いがない。

バイブコーディングで「何を作るか」が重要なワケ

Obsidianと組み合わせて使う生成AIツールは以下のようなパターンがある。- CursorやGitHub CopilotなどのAI開発エディタ

- Claude Code、Codex CLIなどのCLI型コーディングツール

- Obsidian プラグインの「Smart Composer」

以前は1.のObsidian+Cursorが定番だった。2.はClaude CodeやCodex CLIでソフトウェア開発をしている中上級者に向いているが、初心者には設定項目が多くてハードルが高い。

今は3.のSmart Composerがオススメだ。Cursorのように@キーで対象ファイルを指定でき、画像ファイルやWebのURL読み込みにも対応している。MCPサーバによるツールの拡張にも対応しており、Obsidianプラグインの利点で現在開いているファイルを処理対象にもできる。

使用するためには最低1つは生成AIのAPIキーを登録する必要がある。メジャーな生成AIのAPIの多くに対応していて、複数のプロバイダのLLMに対応したOpenRouterのAPIも使えるし、LM StudioやOlamaでローカルLLMを使うこともできる。

Smart ComposerをObsidianに組み込むことで、Obsidianが文書処理専用のCursorになるとも言える。今後は、PDFやWordファイルの読み込みに対応する予定だという。

「Obsidian」VS「NotebookLM」結局どっち?

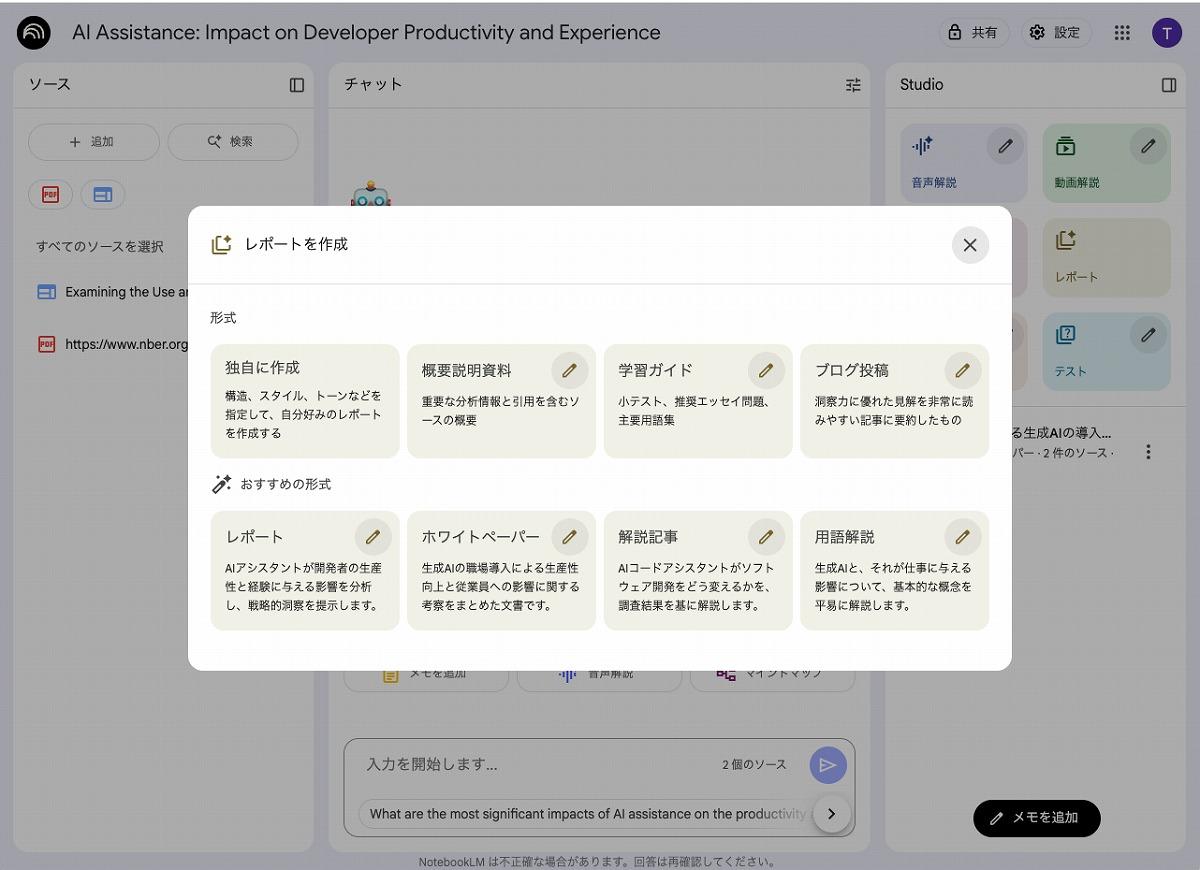

ここまで、文書生成ツールとしてObsidianと生成AIを組み合わせた使い方を紹介してきた。クルマに例えると、従来の完全手動の原稿作成はマニュアルで、Obsidian+生成AIの組みあわせは原稿作成のオートマ化だと言える。実はこの先に完全自動運転に近い方法もある。大人気のAIツール「Notebook LM」に収集した資料をすべてアップロードして「レポート」機能を使えば、レポートやブログ記事などを自動生成してくれる。これも1つのやり方だ。

筆者の場合は、提案書も報告書もメディアに寄稿する原稿も、自分でクオリティをコントロールしたいから、マニュアルかオートマのどちらか選ぶことが多い。完全自動運転だと、細部のコントロールが難しいからだ。しかし、どうしても時短せざるを得ないときはNotebook LMやGensparkやFeloなどの自動生成エージェントを使うときもある。どんなときでもTPOに合わせたツールの選択が大事だ。

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR