- 会員限定

- 2022/02/08 掲載

AGV(無人搬送車)/AMR(自律走行搬送ロボット)とは? 移動ロボットの導入事例まとめ

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

「AGV(無人搬送車)」「AMR(自律走行搬送ロボット)」とは

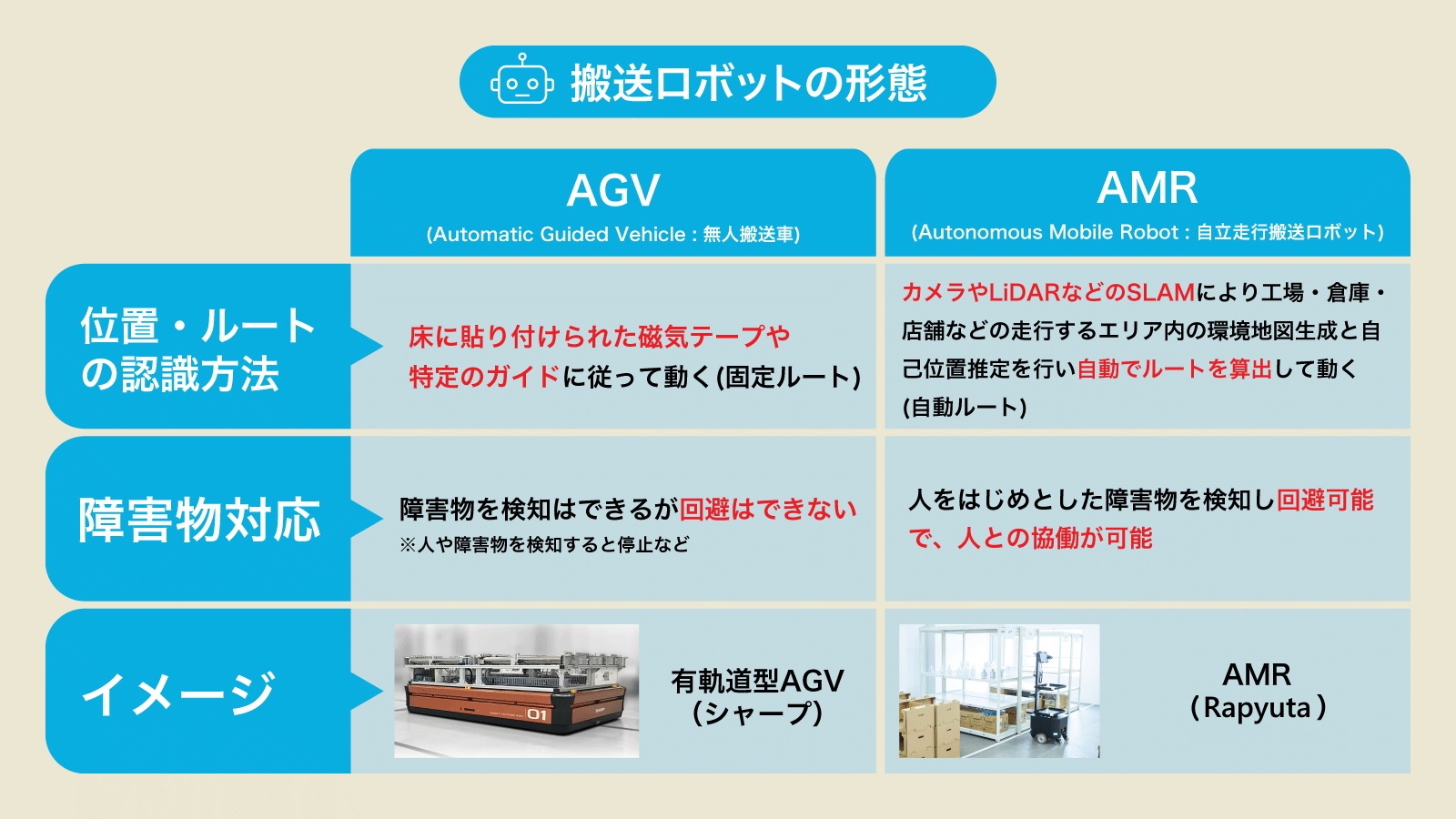

移動ロボットは、大きく分けて2種類あり、(1)磁気テープやガイドに沿って固定ルートの走行を行う「AGV(Automated Guided Vehicle:無人搬送車)」と、(2)自律移動を行う「AMR(Autonomous Mobile Robot:自律走行搬送ロボット)」がある。AGVとは、無人走行する搬送用の台車ロボットを指す。搬送ルートに設けた磁気テープやガイドに沿って決められたルートを走行しながら、製造現場などにおける搬送の支援をしてくれる。1980年代頃から、工場の製造ラインや倉庫内の搬送ルートなどで広く活用されるようになっている。

一方、AMRとは、カメラや高性能センサー「LiDAR(ライダー)」などによるセンシング情報を基に、自己位置推定と環境地図生成を同時に行う「SLAM(スラム)」技術を活用し、人や障害物を回避し自動でルート生成を行い移動するロボットを指す。

AGVとの違いは、固定的な磁気テープのルートなどに制約を受けることなくあらゆる場所で、人と協働した移動ロボット活用が可能となる点だ。

移動ロボットが急速に広がる理由

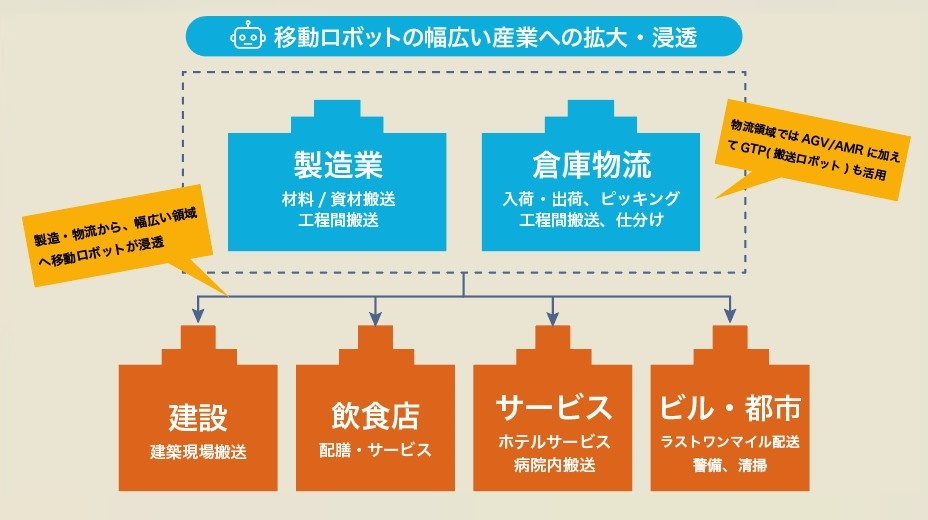

コロナ禍で非接触なオペレーションが求められる中で、以前から移動ロボットが活用していた製造や物流に限らず、幅広い業界へ導入が広がり「移動ロボット革命」が進んできている。固定ルート移動のAGVと比較して、自律移動のAMRの登場により変化にフレキシブルに対応することが可能になったほか、屋外での活用が可能となっている。その結果として、工場・倉庫内などの施設内から、建築現場、飲食店やホテルなどのサービス、都市にまで移動ロボットの導入が拡がってきているのである。

また、ロボットが拡がっていく上では初期投資のハードルが障害となっていたが、月額や利用型でロボットを提供する「Robotics as a service(RaaS)」と呼ばれる企業の存在により、導入ハードルが低下し浸透が加速している。

移動ロボットは自動化のボトルネックであった変化に対応できる柔軟なオペレーションを実現する鍵となるとともに、重量物搬送や歩行負担など人間の負荷を下げ持続可能なオペレーションを支える各産業における革命となり得る。

移動ロボットの最新動向:(1)製造業

製造業は他業界に比べると自動化が進んでいたものの、資材の搬送や、工程と工程をつなぐ工程間搬送においてトヨタ生産方式では「みずすまし」とも呼ばれる搬送作業者が人手で担うケースが多かった。しかし、消費者ニーズが多様化し、今までの大量生産から、多品種・少量生産やマスカスタマイゼーションなどのフレキシブルな生産へものづくりのあり方が変化する中で、従来から普及が進むAGVに加えて、AMRの導入が進んできている。

搬送のみならず、移動ロボットの上部にアームロボットを取り付け、動きながら作業をする移動ロボットも提案されている。

移動ロボットの最新動向:(2)物流(倉庫)

物流業界はロボット導入が比較的進んでいない業界であったが、EC需要の高まりをはじめとした物流プロセスの複雑化に伴いフレキシブルなオペレーションが求められるとともに、深刻な人手不足の中で急速に自動化が進んでいる。人手がかかっているピッキング工程をいかに自動化・負荷低減するのかといった観点や、一度敷設してしまうと固定ルートでの搬送に限定されてしまうコンベヤに変わるフレキシブルな搬送手段を模索する中で移動ロボットの注目が高まっているのだ。

物流ではAGV/AMRに加えて「GTP(Good to Person)」と呼ばれる棚搬送移動ロボットも活用されているのが特徴だ。GTPとは、QRコードなどのセンシングを基に物流センターの床面を移動して可搬式の棚の下に潜り込み、倉庫作業者の付近まで棚ごと商品を搬送するロボットで、ピッキング工程を効率化してくれる。

GTPでは、アマゾンが買収し、自社物流倉庫で大規模導入されている「Kivaシステム」が著名であるが、アリババの出資先でもあり自社倉庫で大規模導入している「Geek+」や、日立製作所の「Racrew」など複数の企業が展開している。

【次ページ】移動ロボットの最新動向、「サービス業」「建設業」「都市・ビル」の事例をまとめて解説

製造業界のおすすめコンテンツ

製造業界の関連コンテンツ

PR

PR

PR