- 会員限定

- 2021/12/15 掲載

プラットフォームビジネスとは? GAFAだけじゃない…先行する「建機コマツ」の戦略

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

プラットフォームビシネスとは

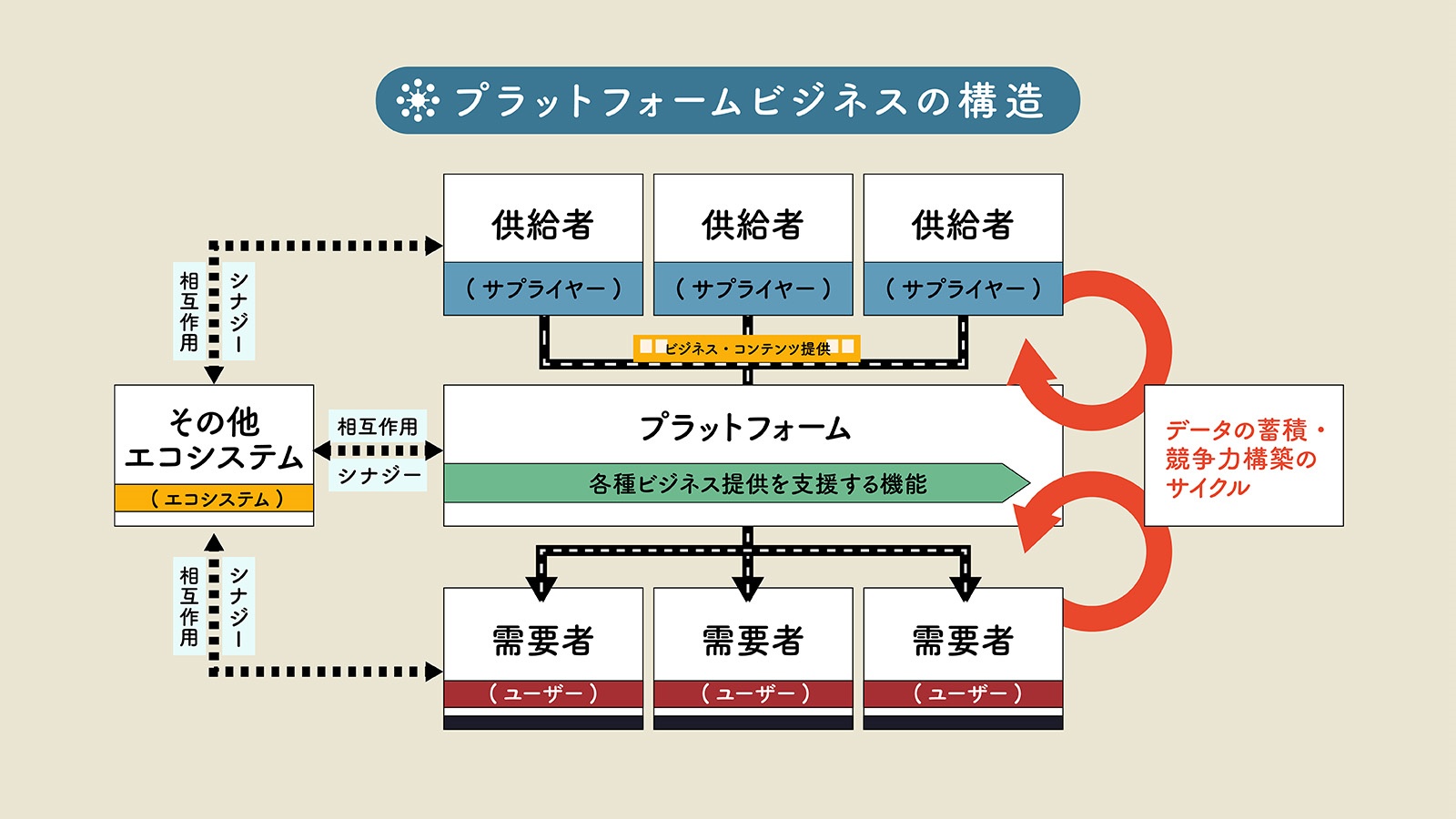

プラットフォームビジネスとは、サプライヤーやそのほかステークホルダーが、ユーザーへビジネスを提供する際の基盤(プラットフォーム)を提供することだ。つまり、プラットフォームビジネスを展開する企業は、サービスを提供したいサプライヤーと、サービスを求めるユーザーをつなぐためのプラットフォームを提供するだけであり、実際に自社がサービスを提供するわけではない点がポイントになる。

配車サービスのウーバーが、プラットフォームビジネスの分かりやすい事例になる。ウーバーは、輸送サービスを供給するサプライヤーが、移動したいユーザーに対してサービスを提供するための基盤(プラットフォーム)を提供している。

自社で直接自動車やドライバーを保有し輸送サービスする一般的なタクシー会社とは異なり、ウーバー自体はドライバー(供給者)と移動したい人(需要者)を結ぶネットワークを構築するビジネスなのだ。

4種類のプラットフォームビシネス

プラットフォームとしては下記の4つをはじめとした幅広いパターンが存在する。- 仲介型プラットフォーム 商品やサービスの提供を受けたい需要者と、提供を行いたい提供者をそれぞれネットワーク化しつなぐ(ウーバー、メルカリ…など)

- OS型プラットフォーム 多様なサービスのOSとして機能し、他社サービス・アプリケーションを含むサービスを提供する(Apple Storeの「iphone」、シーメンスの「Mindsphere」…など)

- ソリューション型プラットフォーム 特定機能に特化した横断的機能を提供し、他社(供給者)の需要者へのビジネス活動をデジタルツール提供により支援する(エアレジ〈リクルート/決済プラットフォーム〉、ペイペイ、ファームノート〈酪農IoT〉…など)

- コンテンツ型プラットフォーム コンテンツの蓄積により、利用ユーザーが集まり、利用価値が高まっていくプラットフォーム(ネットフリックス、フェイスブック…など)

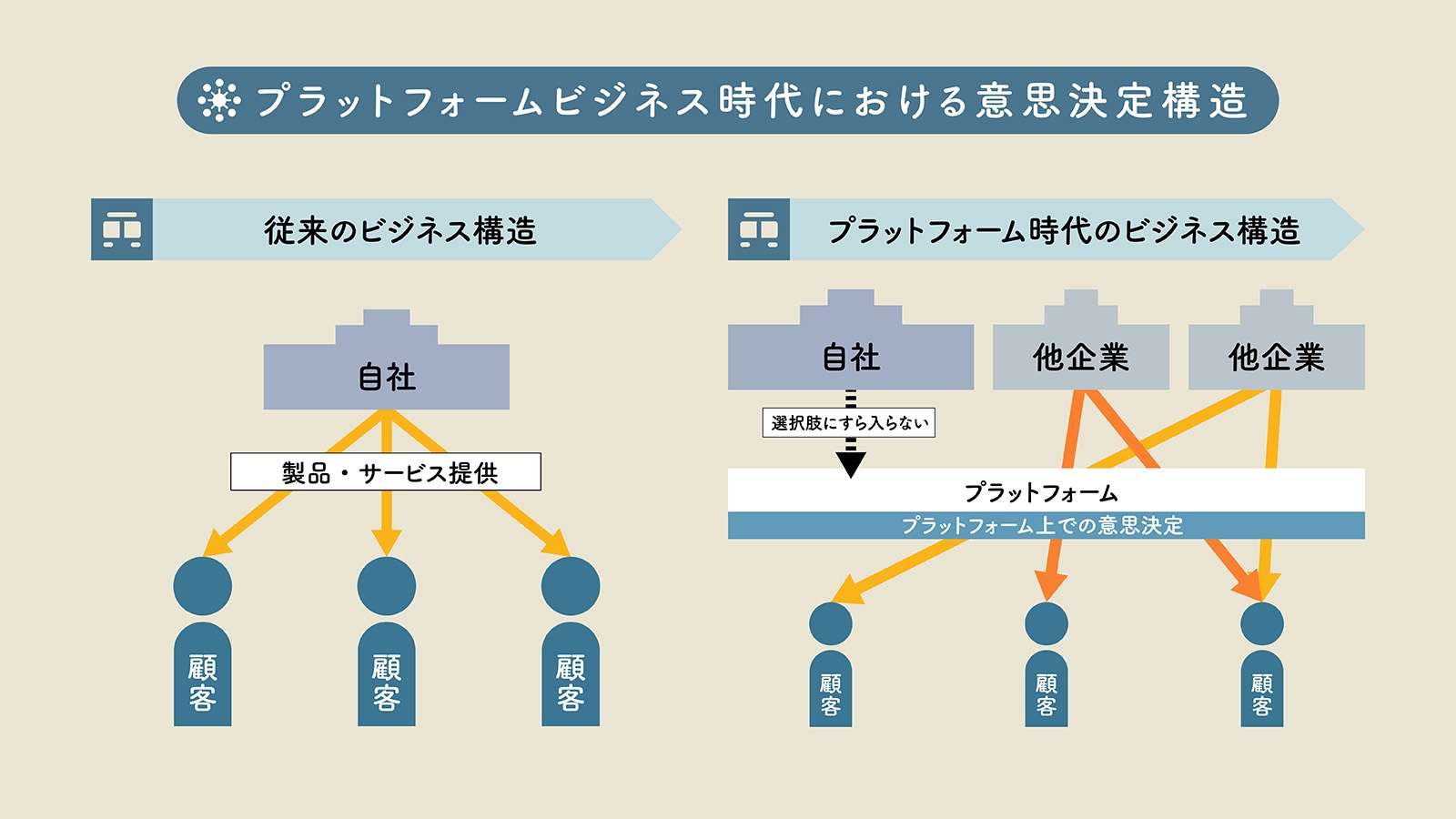

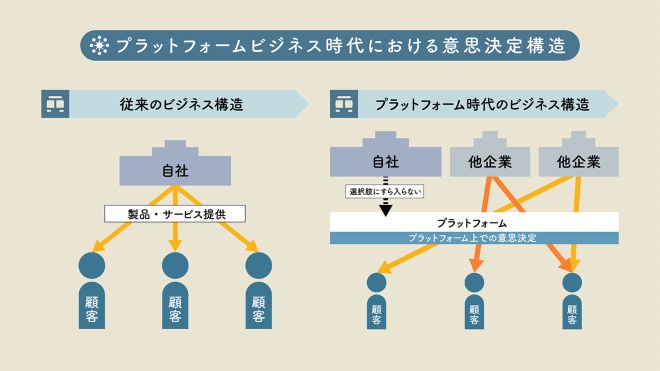

プラットフォーム上での顧客の意思決定はECのようなBtoCだけではなく、BtoBにも拡大してきている。

自社によるプラットフォーム展開か、プラットフォーム企業との連携かに限らず、プラットフォームの取り組みを行わなければ、いかに現在市場シェアが高かったとしても、選択肢にすら入れてもらえなくなってしまうリスクを持っている。

プラットフォームビジネスの取り組みは、新たな収益源を得るためとともに、既存事業の生き残りをかけた防衛線でもあるのだ。

GAFAと差別化するための「6つの方向性」

プラットフォームビジネス検討するにあたって重要となるのが、直接GAFAなどのメガプラットフォーマーと正面から競合するのではなく、彼らとすみ分けて、もしくは連携して展開していくことが重要となる。特に、資金力や自国市場規模・法制度などの制約が存在する日本企業としては想像を超えるスピードと規模で拡大・成長をしてきてくるメガプレイヤーとの、規模や投資力の勝負では限界がある。

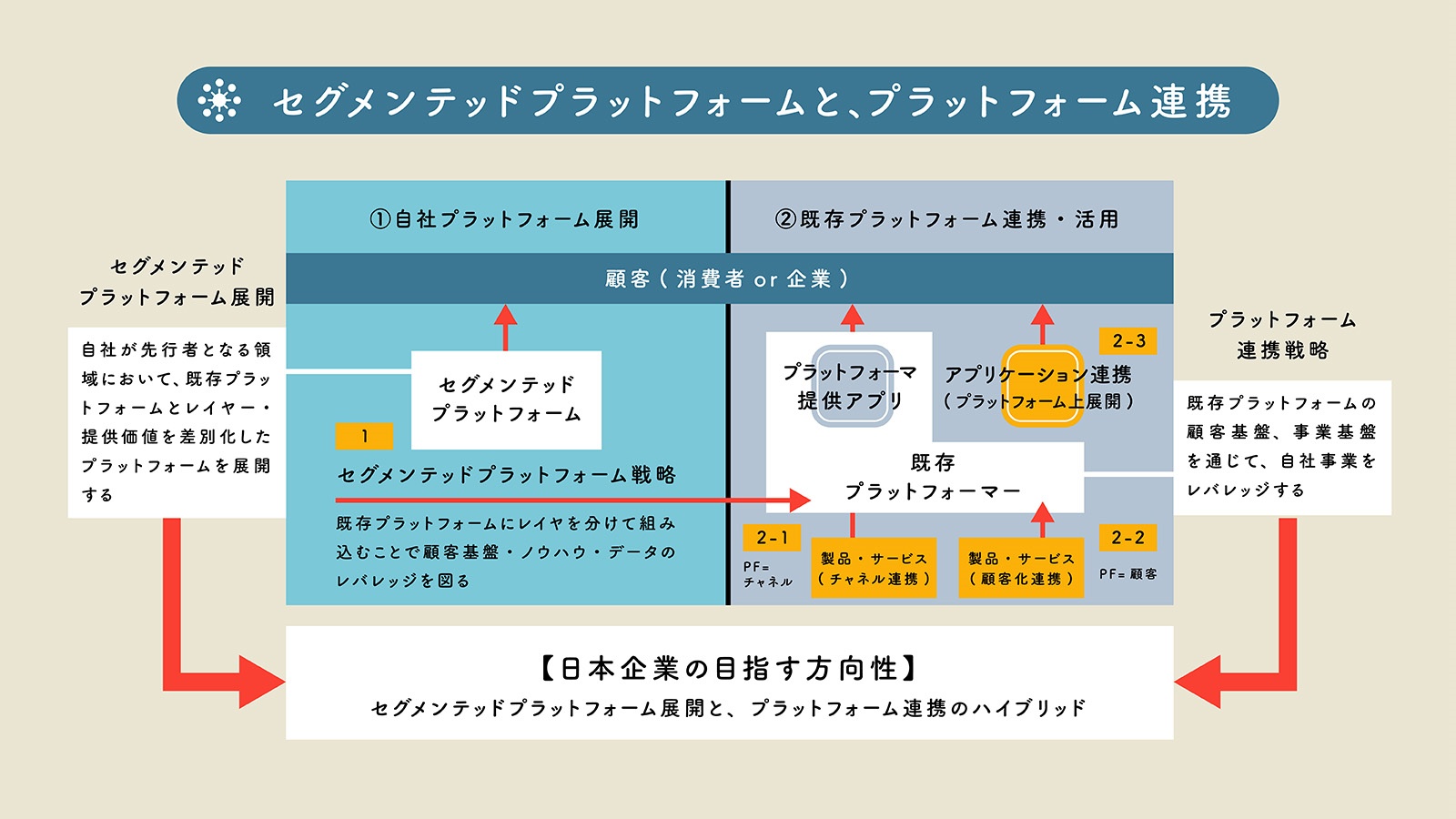

そのため、大手プラットフォームと直接競合するのではなく、自社が先行者となる領域で、セグメント化された「セグメンテッドプラットフォーム」としてすみわけて展開する戦略が重要となる。

大手プラットフォームも展開できる領域や、取り扱えるデータには限りがあり、すべての領域はカバーできない。そこセグメント化されたプラットフォーム展開の余地が存在するのだ。大手企業としては全方位戦略をとっているケースが多く、特定のニッチ領域への投資やリソース投下が仕切れないケースが多い。

そうしたメガプラットフォーマーの弱点をついて、彼らと同じレイヤー(階層)で戦うのではなく、自社で競争力を持てる領域、メガプレイヤーとのすみ分け領域を定め、戦略的に展開していくことが求められる。

メガ企業は世界規模での効率的な事業拡大を目指すため、個々の産業分野や地域などに最適なプラットフォームを展開できるとは限らない。ここに、メガ企業以外がプラットフォームを設計し、参入して事業を展開できる可能性が存在する。

それを踏まえ、自社がどのレイヤーで展開するのかは分解レベルをあげて、検討を行う必要がある。現状競争力の高いプレイヤーが存在したとしても、その上位・下位レイヤーや、視点の異なるポジションにホワイトスペースが生まれる。

盲目的に自社はプラットフォーマーになれないと思考停止をするのではなく、既存プラットフォーマーが展開している領域や、地域を分析し、自社が先行者となれる領域を定義し地域や領域・機能を掛け合わせで戦略的に検討することが重要である。

メガ企業とのすみ分けの方向性の一例としては大きく下記の方向性が考えられる。

- 統合型 乱立するサービスを統合する形でユーザー利便性を向上

- 産業特化型 特定の産業におけるデータや課題解決に特化したポジション

- 顧客特化型 中小企業向けなど、特定の顧客属性にフォーカスをおいたポジション

- プロセス特化型 特定のアクション・プロセスに特化したポジション

- 地域先行型 特定地域における課題・ニーズに即したソリューションを提供するポジション

- オフライン・エッジ型 データ化されていないユーザー・領域をきめ細やかにデータ化しソリューションを提供する

【次ページ】コマツの建設プラットフォーム事例、何が凄いのか?

製造業界のおすすめコンテンツ

製造業界の関連コンテンツ

PR

PR

PR