- 会員限定

- 2022/05/18 掲載

物流の6つの機能をわかりやすく図解、全工程を理解すれば「利益」の出し方がわかる?

山口雄大(やまぐち・ゆうだい)

入出庫、配送などのロジスティクス実務に従事した後、化粧品メーカーで10年以上、需要予測を担当。需要予測システムの設計、需要予測AI(下記参照)の開発などを主導した。2020年、入山章栄早稲田大学教授の指導の下、「世界標準の経営理論」に依拠した、直感を活用する需要予測モデルを発表(山口、2020)。ビジネス講座「SCMとマーケティングを結ぶ! 需要予測の基本」(日本ロジスティクスシステム協会)を担当するほか、コンサルティングファームで需要予測のアドバイザリーを務め、さまざまな企業や大学等で需要予測の講演を実施。著書に『需要予測の基本』(日本実業出版社)や『需要予測の戦略的活用』(日本評論社)、『品切れ、過剰在庫を防ぐ技術』(光文社新書)があり、機関誌にコラム「知の融合で想像する需要予測のイノベーション」(Logistics systems)を連載中。

行本顕(ゆきもと・けん)

国内大手消費財メーカー勤務。経営企画・財務・法務および海外調達・生産管理を担当。2010年より米国の販売代理店に駐在しS&OPを担当。元銀行員。法学修士。グローバルSCM標準策定・推進団体であるASCM(Association for Supply Chain Management)の資格保有(CPIM-F, CSCP-F, CLTD-F)。同団体の認定インストラクターとして日本生産性本部や日本ロジスティクスシステム協会などにて「APICS科目レビュー講座」「『超』入門!世界標準のSCMセミナー」「S&OPセミナー」ほか複数のSCM講座を担当している。2020年、『ロジスティクスコンセプト2030』(JILS)を各分野の研究者・実務家と発表。同年よりJILS調査研究委員会委員。2021年よりJILSアドバイザーを兼任。著書に『基礎から学べる!世界標準のSCM教本』(共著・日刊工業新聞社)、『APICSディクショナリー第16版』(共著・生産性出版)がある。

泉啓介(いずみ・けいすけ)

外資系化学メーカーでSCMを担当。B to Bビジネスにおける工業用製品や建築用製品、ヘルスケア製品など、さまざまなカテゴリーの生産計画立案や需要予測、需給調整などを経験。国内外のグループ会社の生産計画立案業務の標準化とその展開等にも携わった。

ASCMの資格、CPIM(在庫管理や需給調整に関する知識)とCSCP(サプライチェーン全般のマネジメントに関する知識)を取得。同団体認定インストラクター。サプライチェーン用語を解説するAPICS Dictionaryの翻訳メンバーにも、第14版より参加している。最新版は『APICSディクショナリー第16版』(共著・生産性出版、2020)

小橋重信(こばし・しげのぶ)

物流コンサルティングを専門とする株式会社リンクス代表取締役社長。アパレルメーカーにてMD(マーチャンダイザー)やブランド運営を担当し、上場と倒産を経験。その後、SONY通信サービス事業部にてネットワーク構築の営業や、3PL会社のマーケティング執行役員を経て現職。IFI(アパレル専門の教育機関)やECzine、ECミカタなどで物流をテーマとした講演を実施。日本オムニチャネル協会の物流分科会リーダーを務める。物流倉庫プランナーズのウェブサイトでコラム「攻めの物流、守りの物流」(https://lplanners.jp/blog/kobashi-05/)を連載中。

物流の種類

メーカーが生産した商品は、工場を出発してからさまざまな過程を経て消費者の手に渡ります。この取引の流れは特に「流通(Distribution)」と呼ばれ、メーカーのビジネスにおいては「もの(Physical goods)」の移動を伴うことから「物的流通(Physical Distribution)」と呼ばれます。物流には原材料や仕掛品を調達する内的物流(調達物流)と、商品を卸売業者や小売業者へ移動する外的物流(販売物流)、消費者に届ける物流(消費者物流)があります。また、製造から保管、販売への流れを動脈物流、余剰在庫や不良品などが返却される流れを静脈物流(回収物流)と呼びます。

多くの企業や部門が関わるという複雑性も1つの特徴と言えるでしょう。2020年の緊急事態宣言時には、首都圏を中心に一部の小売店が休業しました。これらを取引先とするビジネスでは、物流部門だけでなく、取引先と休業に関する情報を確認する営業部門、販促物の手配スケジュールを変更するマーケティング部門、需要予測をリバイスするSCM部門などが協働することが必要になりました。また、メーカーだけでなく、配送を担う物流会社とのコミュニケーションも重要でした。

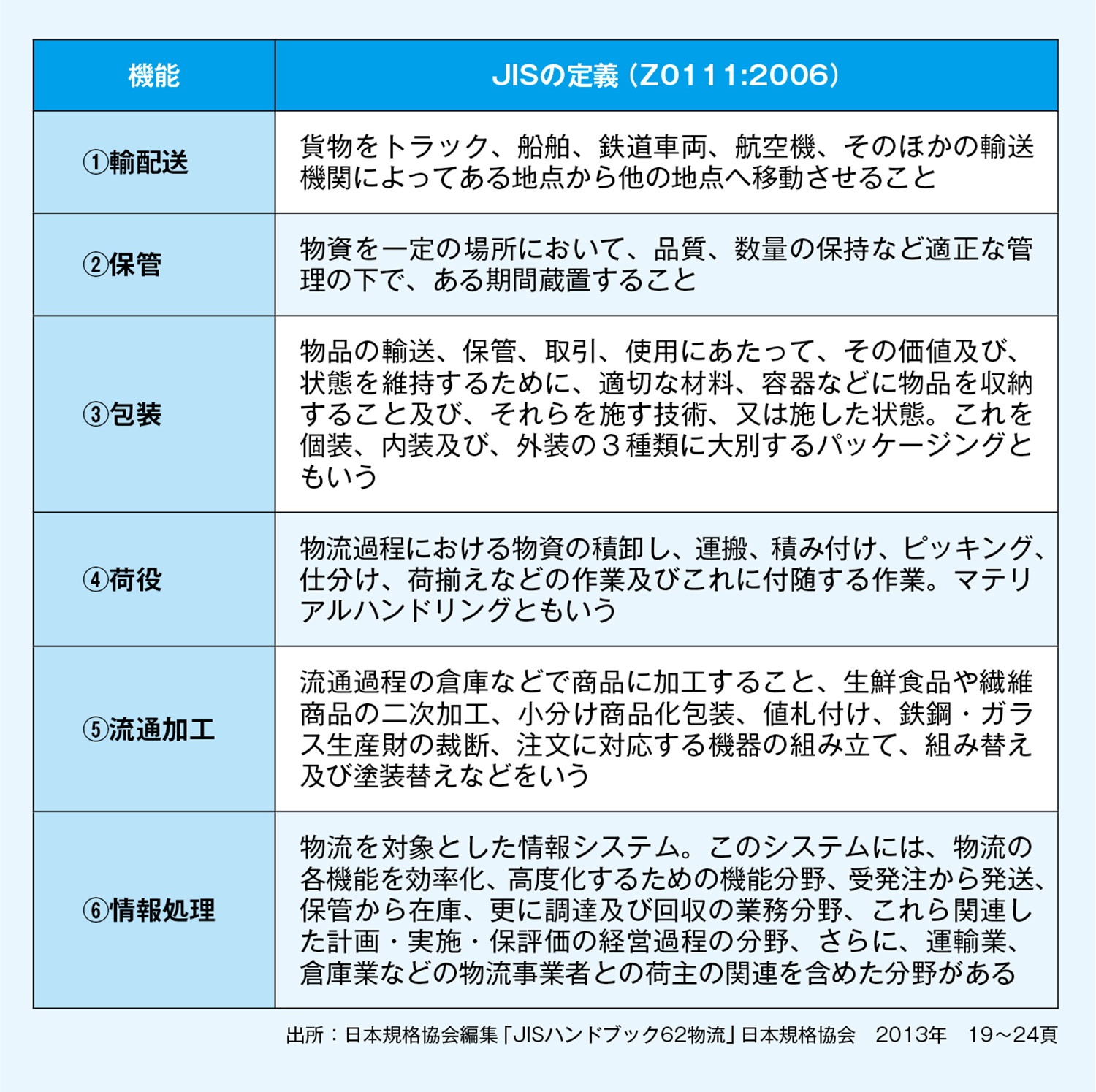

物流の6つの基本機能

物流機能は、次の6つに整理できます(図表1)。- (1)輸配送(Transportation/Delivery)

- (2)保管(Storage)

- (3)包装 (Packaging)

- (4)荷役(materials handling)

- (5)流通加工(Distribution processing)

- (6)情報処理(Logistics information system)

(1)輸配送とは、「もの」を運ぶ機能です。最も想像しやすい物流の機能と言えるでしょう。(2)保管も重要な機能です。製造したものを運んで、すぐに売れるわけではなく、一定期間は品質を劣化させずに保持しておかなければなりません。品質を劣化させないためには、商品を(3)包装しておくことが有効です。それらを段ボールやオリコン(折りたたみコンテナ)などに入れ、倉庫に保管する場合が多いと言えます。

保管している商品は、取引先からの発注に合わせ、出荷します。商品の保管からピッキング、出荷で必要となる作業を(4)荷役と言います。この流通の過程で、商品に加工する場合があります。値札付けや総菜の調理などが想像しやすい例です。これも物流機能の1つで、(5)流通加工と呼びます。

こうした物流のさまざまな活動は、情報でマネジメントすることが有効です。製造した商品や保管されている在庫は何個あるのか、小売店からの発注はいくつかといった情報は売り上げや利益に影響するものであり、正確に管理しなければなりません。この(6)情報処理も物流の重要な一機能です。

【次ページ】それぞれの物流機能を評価する方法とは?メーカービジネスの利益と物流費について解説

製造業界のおすすめコンテンツ

製造業界の関連コンテンツ

PR

PR

PR