- 会員限定

- 2022/07/26 掲載

【10分完全攻略】物流倉庫DXとは何か? 日立、Mujin、ソニーら主要企業の事例10選

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

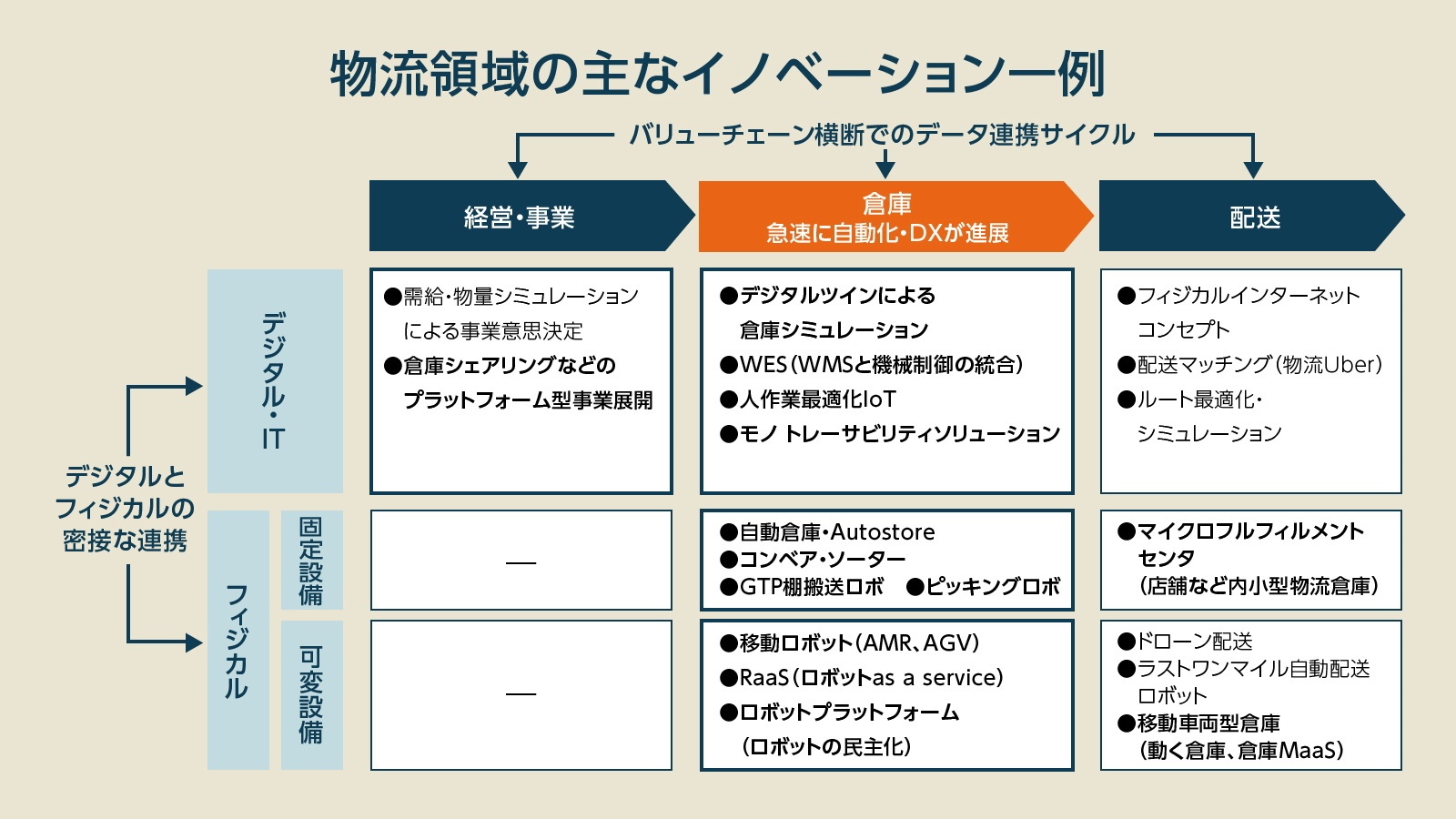

急拡大する「倉庫DX」とは

倉庫DXとは、物流業務のうち商品の保管や出荷に関わる「倉庫業務」におけるデジタル化・効率化を指す。そもそも物流業務には、「国際輸送」「幹線輸送」「倉庫業務」「ラストワンマイルを含む配送」など幅広い領域が存在する。そのうちコロナ禍の巣ごもり需要やECビジネス拡大の中で、倉庫業務におけるDX・自動化が急速に進んでいるのだ。実際に、物流会社はトラック運転手など配送に携わる人材不足の解消のためにギグワーカーの活用や配送ルートの最適化、マッチングプラットフォーム活用、ラストワンマイルロボット・ドローンの検討などの取り組みを強化している。加えて、倉庫領域への取り組みを活発化させている。

たとえば、日立物流ではEC物流向けのスマート倉庫を整備し、従量・利用課金制で利用企業に提供する「スマートウェアハウス」を展開している。これは、倉庫のサブスクリプション、または倉庫as a serviceの形態と言い表すことができる。このサービスを利用すれば、EC化が進む中で初期投資・固定費をかけずに先端・標準の倉庫オペレーションが活用できる。

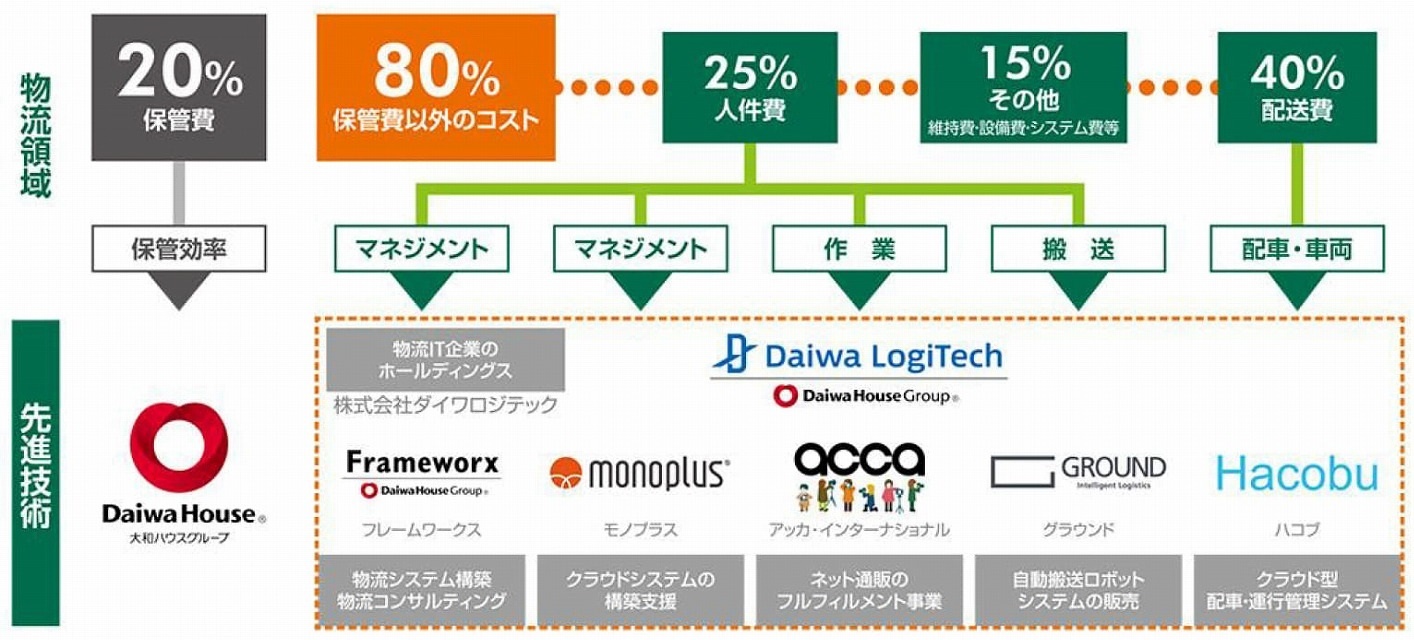

また、佐川グローバルロジスティクスはEC向け先端倉庫のXフロンティアを強化しているほか、大和ハウス工業・三井不動産などはスタートアップをはじめとした技術企業との連携のもと先端倉庫の提供を加速している。

既存のオペレーションが存在する既存物流企業と比較して、大和ハウスなどの新たなプレイヤーには、今までの技術・オペレーションにとらわれず、倉庫管理と倉庫制御の機能を兼ね備えた「WES(Warehouse Execution System:倉庫運用管理システム)」やロボティクスなどの積極的に導入できる特徴がある。

倉庫DXが求められる理由

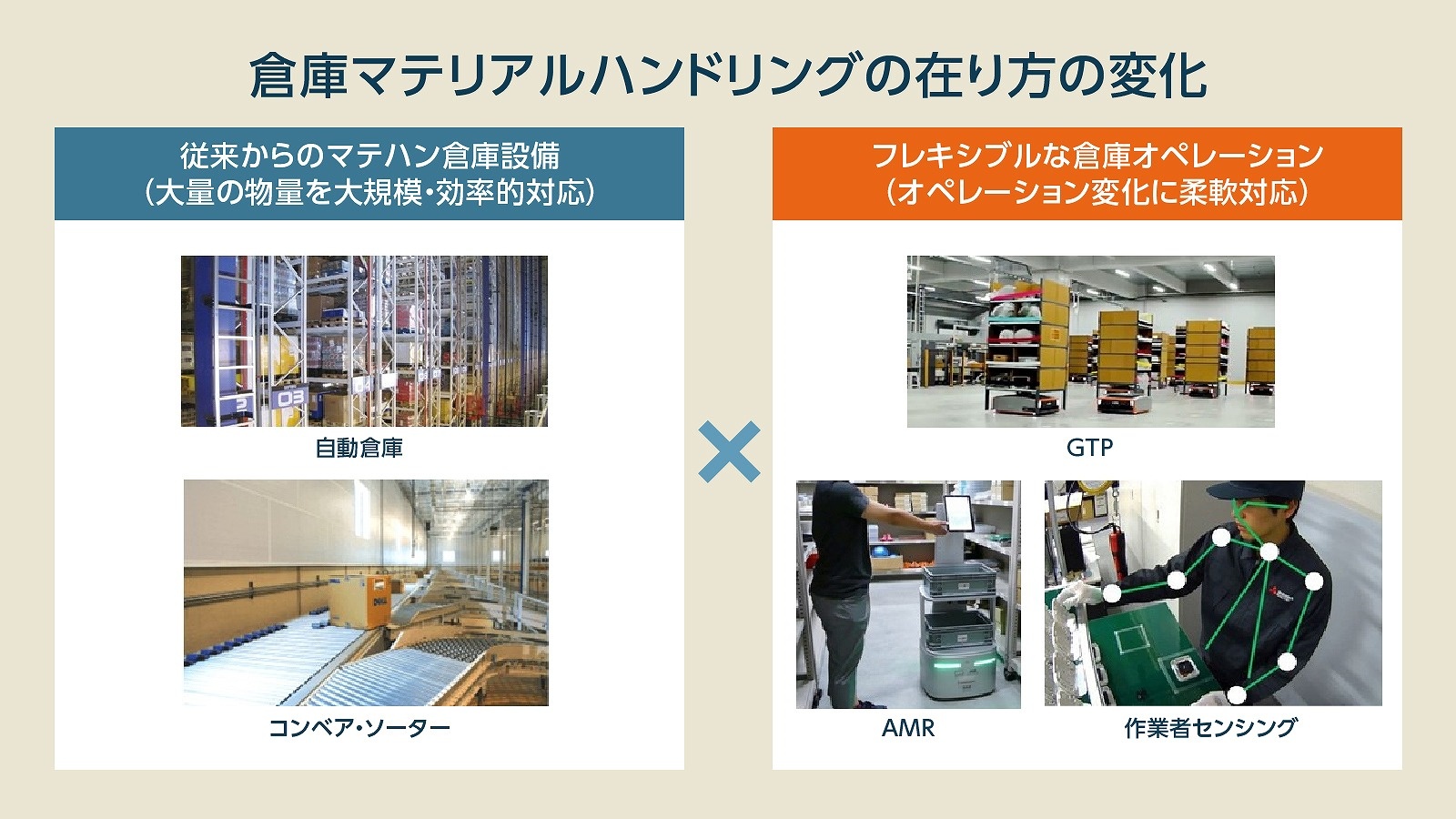

物流業界は従来からの増加傾向にコロナ禍での「巣ごもり需要」が拍車をかけてよりEC化が進展した。そのことにより倉庫業務のオペレーションが複雑化し、その対応に向けた転換が求められている。従来はマテリアルハンドリング設備企業が提供する自動倉庫や、コンベア・ソーターなどの固定的な大規模設備が倉庫投資としては主であった。これらの特徴としては、大量の物量を大規模・効率的にハンドリングできることが特徴だ。一方で、固定的な投資となるため、仕向け地や物量などに応じた柔軟なルート変更・オペレーション変更が行いにくいという課題があった。

EC化などを背景に倉庫業務のオペレーションが複雑になり、柔軟な対応が求められる中で、移動ロボット(後述する)や複雑化する作業者のオペレーションを支援する仕組みなどが求められるようになってきたのだ。

倉庫DXを展開する主要プレイヤー

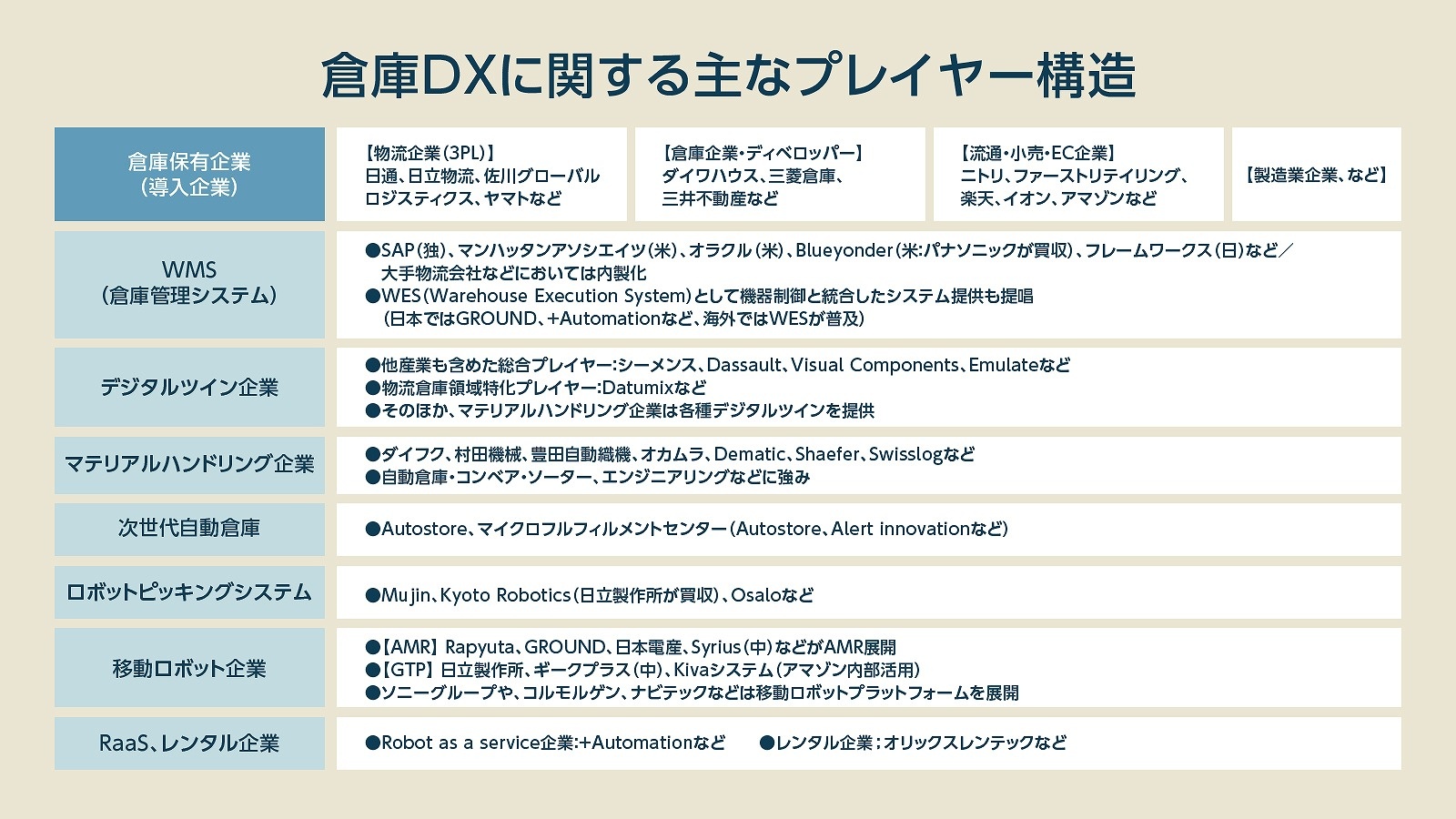

倉庫DXを展開するプレイヤーとしては、下図のような構造となる。倉庫を導入する(または保有している)プレイヤーには、物流企業やECをはじめとした小売・流通企業、物流企業、倉庫企業、製造業などが存在する。先述の通り、このうち物流企業は倉庫領域への投資に注力している。他方、大和ハウスや三井不動産なども先端倉庫の提供を行っている。

また、ECをはじめとした小売・流通企業も、倉庫のオペレーションが自社の競争力の源泉となることから倉庫DXに注力している。たとえば、アマゾン・楽天などのECプレイヤーをはじめ、ニトリや、ファーストリテイリングなどの小売企業は、先端倉庫の投資を進めている。

また、倉庫DXを支援するプレイヤーにもあらゆる企業が存在する。ソフトウェア企業の場合は、主に「WMS(Warehouse management system:倉庫管理システム)」がモノの流れを管理するソリューションとして、倉庫オペレーションにおける重要な位置付けを占める。WESを提供する主要企業としては、SAP(独)、マンハッタンアソシエイツ(米)、オラクル(米)、Blueyonder(米:パナソニックが買収)、フレームワークス(日)などが挙げられる。

大手物流企業としては内部開発しているケースも多い。これらWMSが細分化していることは後述するが、オペレーションの標準化が進みづらい背景でもある。

また、機器の導入・エンジニアリングでは、主に自動倉庫やコンベア・ソーター、フォークリフトなどの主要機器を提供しているマテリアルハンドリング企業と呼ばれるプレイヤーが主要な役割を担っている。たとえば、ダイフク、村田機械、豊田自動織機といった日系プレイヤーがグローバルでも市場シェアを有している。

また、ハードウェアや周辺システムの領域においては、倉庫オペレーションが複雑化していく中で、提供プレイヤーが多様化している。たとえば、次世代自動倉庫を提供する企業や、ロボットピッキングシステム企業、移動ロボットを提供、さらには導入ハードルを下げてロボットをサービスとして提供するロボットアズアサービス企業やロボットレンタル企業などが重要なプレイヤーだ。ここからは、各プレイヤーの最新動向を事例とともに解説していく。

移動ロボット企業:GROUND、Rapyuta、Geek+、ソニー

倉庫業務においては、人を介さずに短時間に大量の仕分けを正確に行うコンベア・ソーターなどの大規模・固定的な設備から、自律的に人や障害物を回避して走行する自律搬送ロボット(AMR)などを用いた柔軟に変化できるオペレーションが求められている。これはレイアウト変更や仕向け地などの柔軟な変更に対応するためだ。倉庫や物流センターの在り方も、従来は大都市圏に大型センターを整備し、そこから各地域の小規模拠点に展開していく流れであった。これが、中規模拠点を各地に配置して、仕向け地に応じた柔軟な対応が求められるようになってきているのだ。

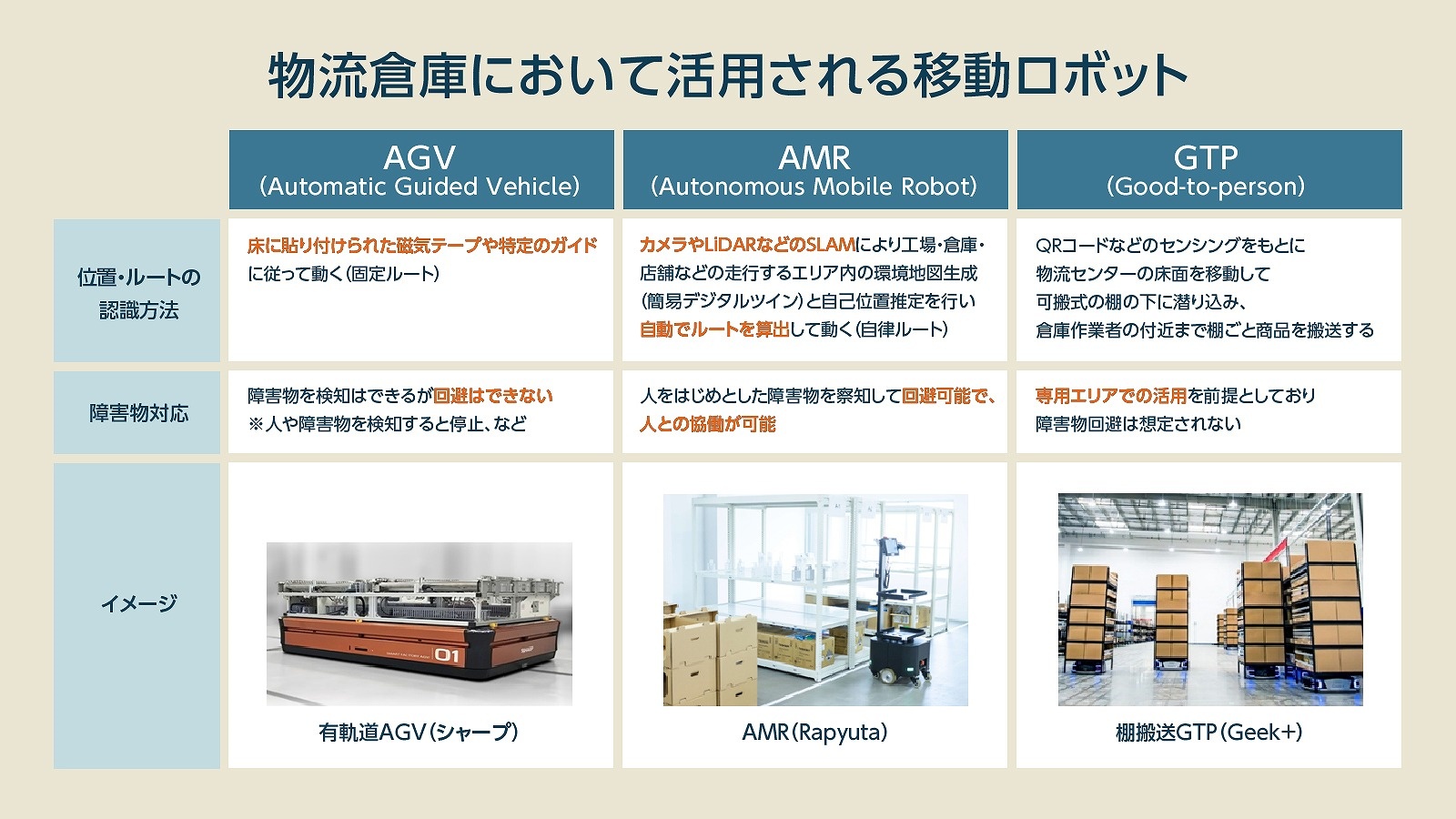

そうした倉庫オペレーションのニーズの変化に対応する移動ロボットには、AGVやAMR、GTPなどが挙げられる。AMRを提供する企業としては、RapyutaやGROUNDなどが挙げられる。それぞれの特徴は下図の通りだ。

物流領域では、AGVやAMRに加えて、「GTP(Good to Person)」と呼ばれる棚搬送移動ロボットも活用されているのが特徴だ。GTPとは、QRコードなどのセンシングを基に物流センターの床面を移動して可搬式の棚の下に潜り込み、倉庫作業者の付近まで棚ごと商品を搬送するロボットで、ピッキング工程を効率化してくれる。

GTPを展開する企業としては、アマゾンが買収し、自社の物流倉庫に大規模に導入しているKiva Systems(現在Amazon Robotics)が著名であるが、アリババの出資先でもあり同社倉庫で大規模導入されているGeek+や、日立製作所のRacrewなど、複数の企業が存在する。

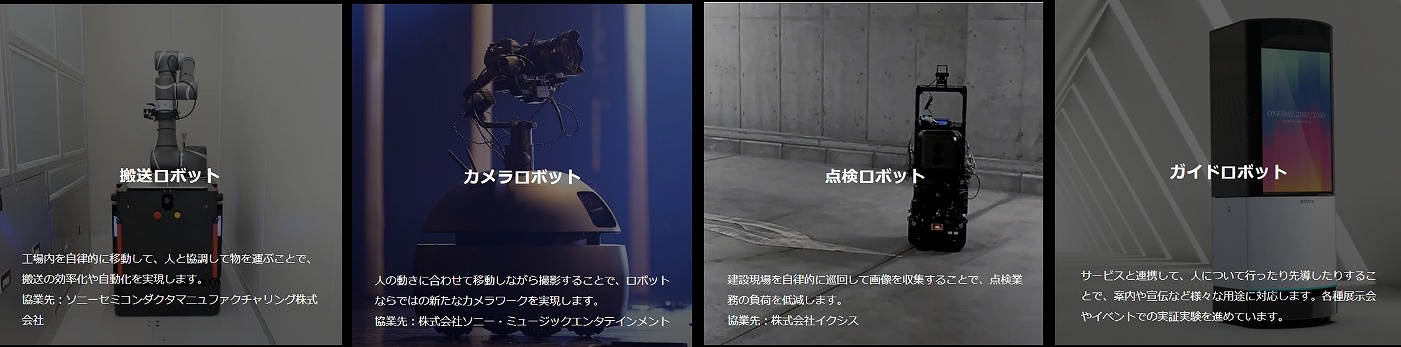

加えて、ソニーグループは、AMRの土台となるOS・機能を提供し、ロボットを展開したい企業や開発者を支援する取り組みを加速させている。

自律搬送ロボットなどのAMRの展開には、自己位置推定・地図表/ルート生成や、人物・物体認識、障害物回避など、高度な技術が必要となる。

同社グループがこれまでの製品開発で培ったロボット技術や、世界シェアトップのセンシング技術などを生かし、AMRの土台となる「認識・状況理解・行動制御・行動計画」の機能を支えるロボティクスプラットフォームの開発に力を入れている。

実際に、同社のロボティクスプラットフォームを活用して開発されたAMRが実用された事例も出てきている。

このように、ほかの領域同様に、移動ロボットの世界においても水平分業化や自社ですべてのノウハウがなくとも誰もがロボット展開企業となれる「ロボットの民主化」が進みつつあることを示している。

後ほど詳しく解説するが、倉庫領域においては個別のオペレーションに対するインテグレーションの負荷やコストが制約となってしまう。そのため、紹介したこれらの共通のロボットプラットフォームの活用による倉庫移動ロボットの普及が期待されているのだ。

【次ページ】Raas(Robot as a service)企業の+Automation、ピッキングロボット企業のMujin・Kyoto Robotics・Osaro、自動倉庫企業のAutostore・Alert Innovation・Dematicをまとめて解説

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR