- 会員限定

- 2022/09/29 掲載

IDSA、GAIA-X、Catena-Xの事例29選、欧州が主導する「データ共有ネットワーク」の全体像

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

サプライチェーン・企業間の「データ連携」が超重要なワケ

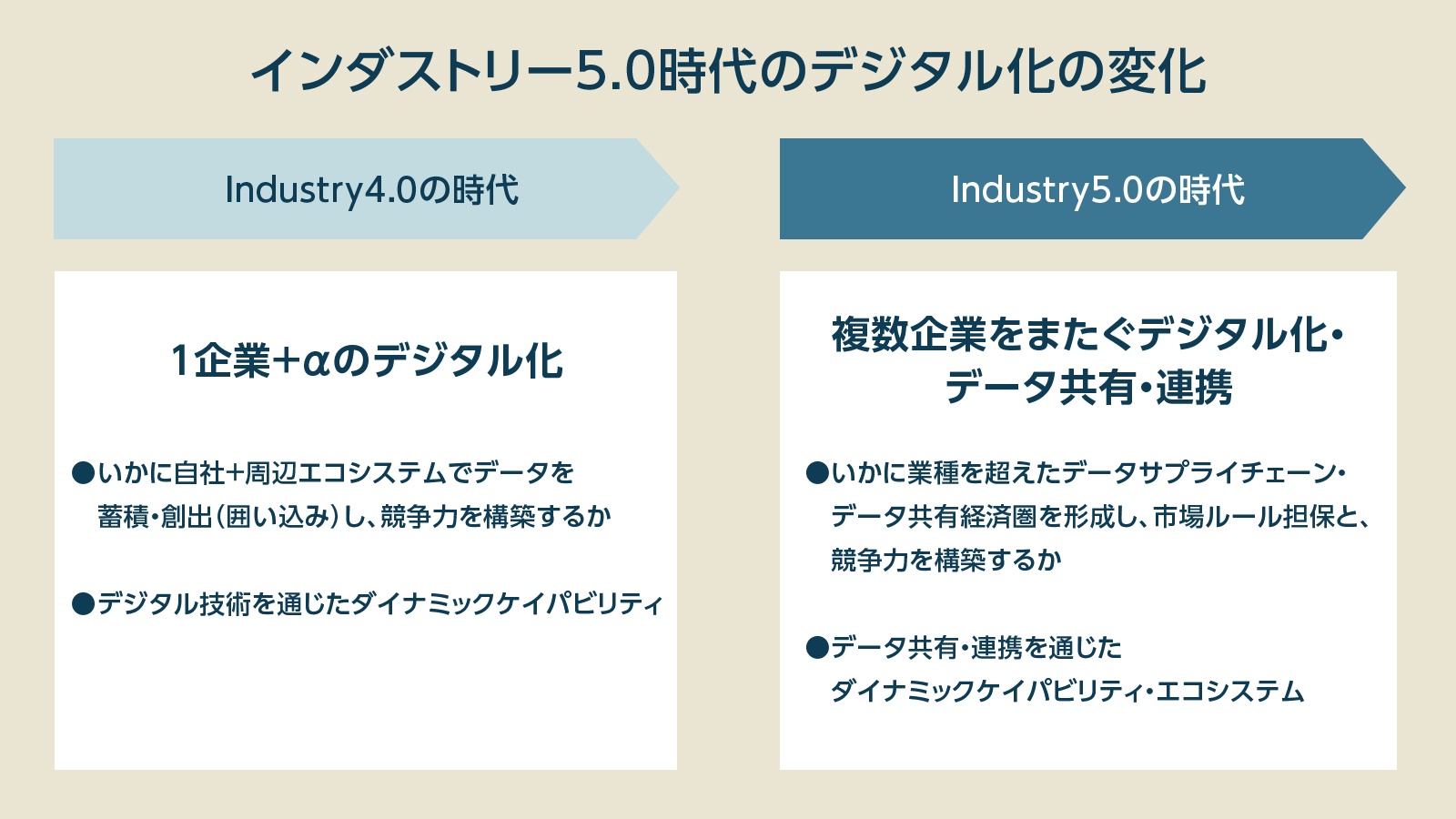

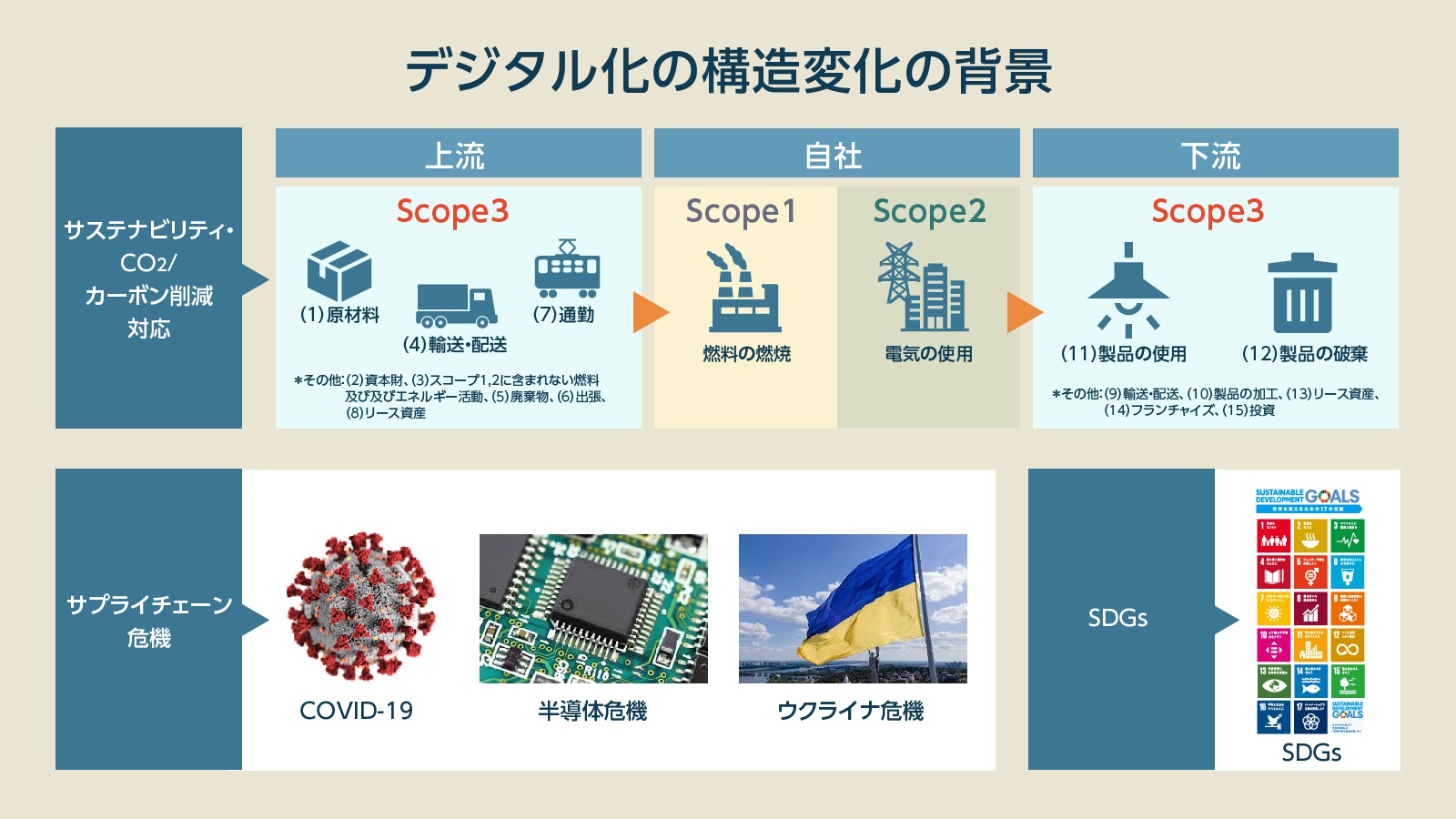

近年、欧州で進む「インダストリー5.0」の議論は、企業間を超えたデータ共有基盤の取り組みを後押ししている。従来のインダストリー4.0は、企業とそのエコシステム間における“閉じた”デジタル化を目指したものであったが、インダストリー5.0時代では、より“オープン”にサプライチェーンや企業・産業、産官学を超えたデータ連携を通じて新たなイノベーションを創出することへ力点がシフトしつつある。さらに、インダストリー5.0のキーコンセプトの1つの「サステナビリティ」に関して、自社のみならずサプライチェーン全体でのCO2排出のマネジメントが求められ、今後人権などのコンプライアンス遵守のトレーサビリティが重要となる。その観点で新たなイノベーション創出の「攻め」の部分とともに、規制対応はじめ企業が存続し事業を行うための必須要件の「守り」の双方からもデータ共有がグローバルで加速度的に議論されているのだ。

また、CPS(サイバーフィジカルシステム)が浸透してきた時代で、企業間の垣根はなくなりデータの連携の加速が求められている中、実際に欧州では企業間を超えたデータ共有基盤の取り組みが加速度的に進んでいる。

さらに、温室効果ガス(GHG)の排出量を算定・報告する際の国際基準「GHGプロトコル」で求められるサプライチェーン上の排出量管理や、サステナビリティ対応などに加え、足元のコロナ危機・半導体危機・ウクライナ危機などに伴うサプライチェーンの分断に対応するためには、企業としてレジリエンス(回復力)が重要になる。その観点から、サプライチェーンや取引先企業を超えてデータ連携を行っていくことが欠かせないのだ。

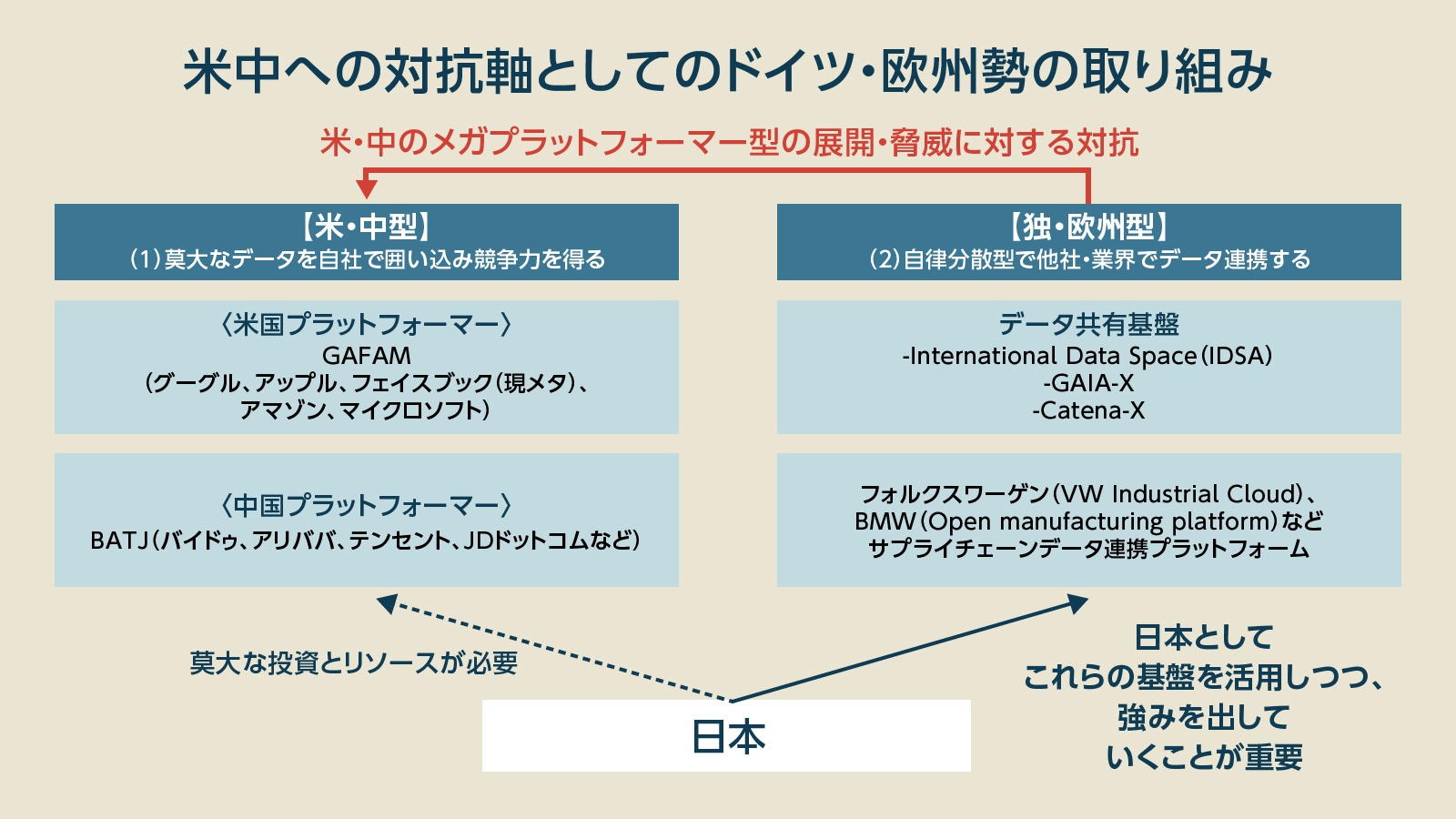

欧州が「データ共有基盤」の構築を急ぐ理由

欧州がデータ共有基盤の構築を急ぐ背景には、米国や中国への対応がある。先行する、米国のGAFAM(グーグル・アマゾン・フェイスブック(現メタ)・アップル・マイクロソフト)や、中国のBATJ(バイドゥ・アリババ・テンセント・JDドットコム)は、膨大な投資やリソースを注ぎ込み、自国市場の大きさから巨大なプラットフォームを形成している。

一方、ドイツをはじめとした欧州勢としては、メガプラットフォーマーが情報を握ることに関するデータの取り扱いの懸念に対応するとともに、メガプラットフォーマーへの対抗として莫大なデータ量ではない競争軸を打ち出していく必要があるのだ。加えて、先述のサステナビリティやサプライチェーン分断などの課題も相まって重要性が増しているのがデータ共有基盤の取り組みである。

また、フォルクスワーゲンが「Volkswagen Industrial Cloud」を、BMWが「The Open manufacturing platform」を展開しているように、サプライチェーンや異業種をつなぎデジタル上での連携を図る「デジタルケイレツ」の取り組みも欧州では進んでいる。

他方、欧州委員会は2020年2月に「A European Strategy for Data」を発表しており、そこにおいてもこれらデータ共有基盤(Data Space)の取り組みの重要性が強調されている。ここでは、「European data space」という概念をビジョンとして掲げている。これにより、世界中に開かれたデータ・マーケットが創出され、個人データや、ビジネスデータなどの非個人データに簡単にアクセスして価値を創造することができる環境が実現するほか、また二酸化炭素排出量を最小にすることもできるとしている。

また、目標実現に必要な8つの問題点と4つの戦略、9つのデータ・スペースを挙げている。9つのデータスペースの中には、(1)製造を含む産業、(2)Green Deal、(3)モビリティ、(4)ヘルスケア、(5)金融、(6)エネルギー、(7)農業、(8)行政、(9)スキルがあり、今後、当該領域でのデータ共有基盤の取り組み強化が想定される。

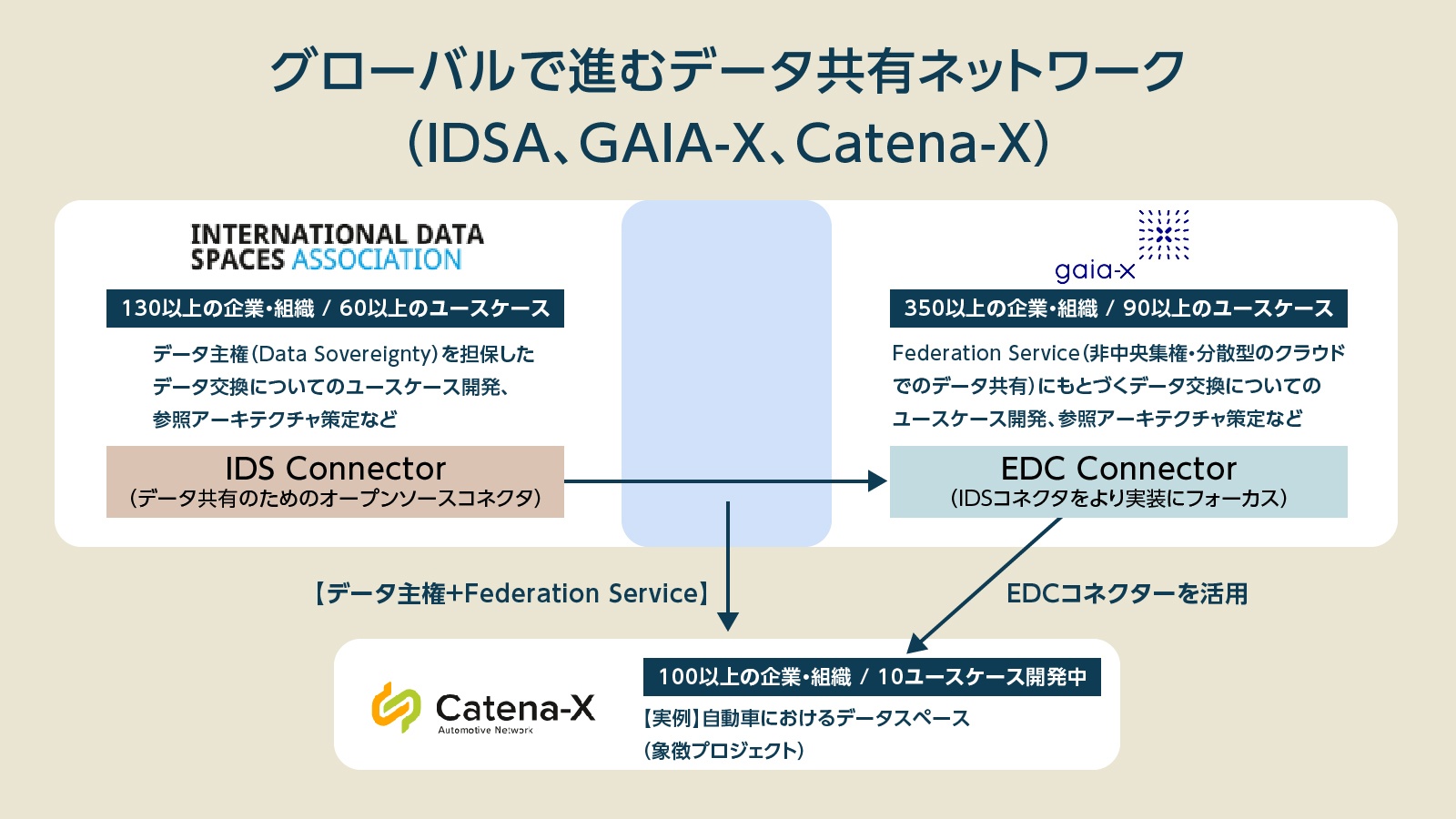

ここからは、欧州のデータ共有の代表的な枠組みである「IDSA」「GAIA-X」「Catena-X」について事例を交えながら解説していく。

IDSA(International Data Space)とは

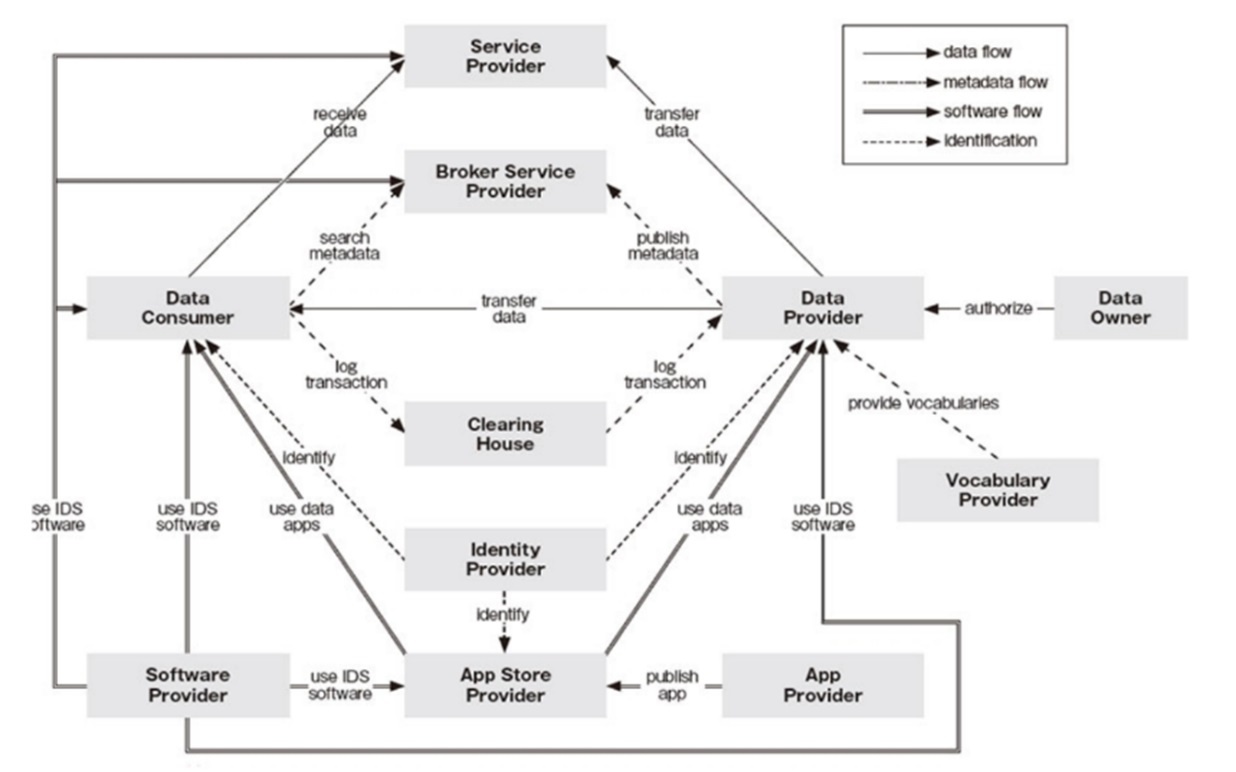

IDSA(International Data Space)とは、データ主権を担保したデータ共有の標準・ルールの策定を目的とした組織だ。IDSAは、2014年にドイツのフラウンフォーファー研究機構を中心とした産学官連携のプロジェクトとして開始し、2016年に「Industrial Data Space(IDS)」という名称で設立され、その後、IDSAに改称された。22カ国以上の自動車・通信・化学・金融・鉄道・ITなど幅広い業界から130以上の企業・組織が参画しており、すでに60以上の事例が生まれている。

IDSAが重視するデータ主権(Data Sovereignty)とは、共通のルールで安全かつ公正にデータを管理することが重要され、その運営にあたっては情報セキュリティに加え、データがその提供者の意図した相手のみに届けられ、意図した目的でのみ使われること、またデータ利用者も提供者の都合で突然データが削除・改ざんされたりせず利用できることなど、データに関係する各者の権利を意味する。

欧州発で展開されているデータ共有の取り組みは、この「データ主権」の担保がキーワードとなる。

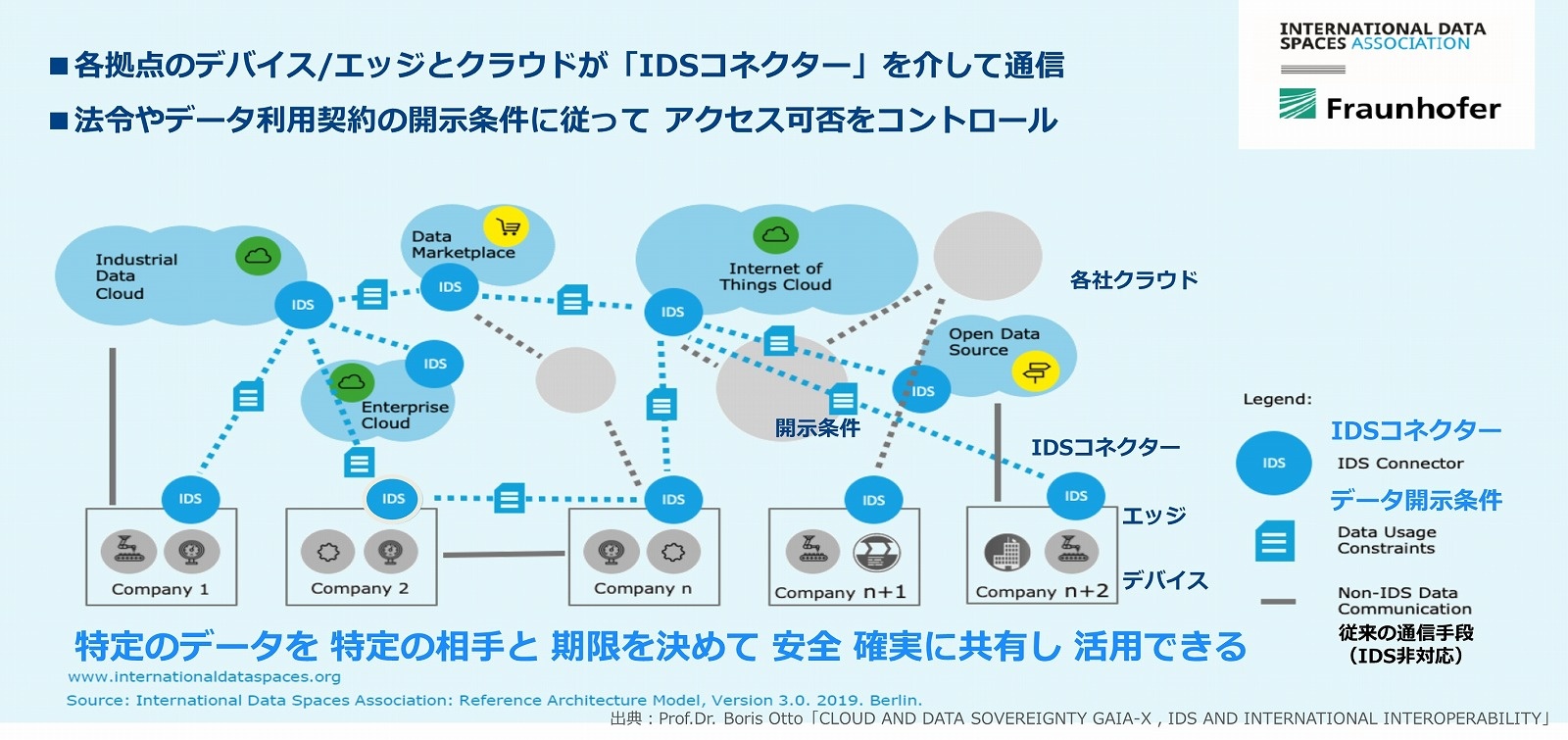

IDSA実現の鍵を握る技術「IDSコネクタ」

IDSAをはじめ、後述するGAIA-Xや、Catena-Xにおいてもコネクタと呼ばれるデータ共有のためのオープンソースのゲートウェイが重要な技術要素となる。IDSAにおいて重要となるのがIDSコネクタだ。IDSコネクタには、あらかじめ定義された認証方法やデータ分類などに基づいてデータアクセスを制御(許可・ブロック)するゲートウェイ的な機能が存在する。このIDSコネクタを製造装置・企業・クラウドなどに搭載し、IDSコネクタを搭載したもの同士でデータをやりとりすることで、セキュリティやデータ主権を保ったデータ流通が可能になる。また、さまざまな既存クラウドサービスとの相互運用性も確保される。ここからは、IDSAの事例を解説していく。

【次ページ】どんな企業・団体が参加している? IDSAの事例11選を解説

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR