- 会員限定

- 2025/10/31 掲載

ChatGPT Atlas vs Google Chrome vs Cometのブラウザ戦争、AIエージェントで検索激変

OpenAIが新ブラウザ「Atlas」でChromeとの真っ向勝負へ

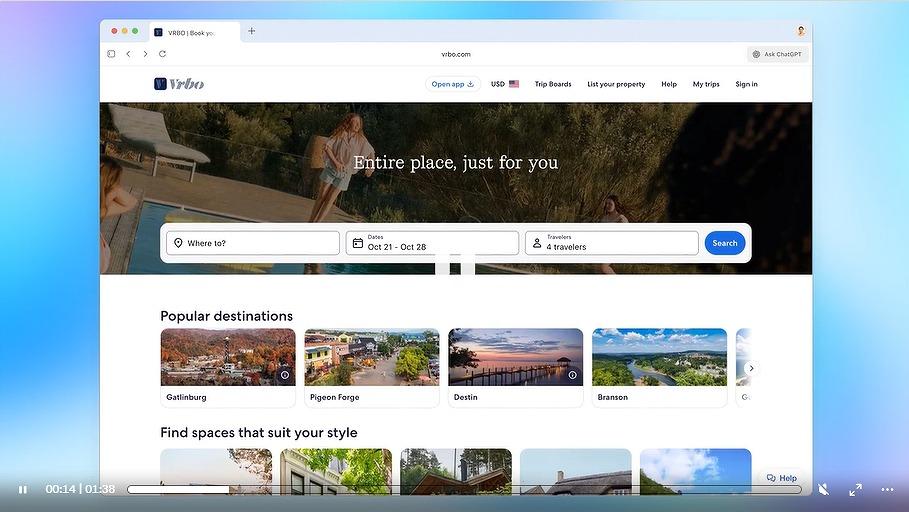

OpenAIが10月21日、ブラウザという従来の枠組みを超えた新プロダクトとして「ChatGPT Atlas」を発表した。この発表は「ブラウザ=単にウェブページを表示するツール」として捉えてきた概念に、重大な転換点が来ていることを示している。具体的には、OpenAIがこのブラウザを通じて、従来の検索・閲覧体験に“AI対話型”の機能を深く組み込もうとしている点がポイントだ。たとえば、Chromeなど既存ブラウザの事実上の市場支配を前提に、AIによる補助・代行機能を武器に“入り口”のポジションを狙っている。その背景には、検索/閲覧から収益を得る広告モデルやプラットフォーム構造への再挑戦という意味合いも込められている。

さらに言えば、「検索」という単機能から、「対話+代行エージェント」という新しいブラウザ像への移行である。

技術的には、OpenAIもこのブラウザが「Chromium(クロミウム)」(Chromeの基盤)を土台に設計されていることを明らかにしており、既存のエコシステムとの互換性を保ちながらも、UI/UXの刷新を図る姿勢だ。

ブラウザ=表示装置から「対話+代行エージェント」へ進化

従来、ブラウザは単に「ウェブページを表示」するツールでしかなかった。URLを入力し、ページを読み込み、リンクをクリックする。ここで登場する“AIブラウザ”は、そこに「ユーザーが言葉で指示を出して、ブラウザが代行動作をする」という次の段階なのだ。たとえば、「この商品を比較して」「このレポートを要約して」「この旅行プランを立てて」という指示に対し、単にページを読み込むだけでなく、AIが情報を収集・整理・提案・実行まで行うエージェント機能を備える。そしてその結果をユーザーに返す。

つまり、ブラウザが“対話型窓口”かつ“代行者”になるわけだ。OpenAIの発表でも、そんな機能を視野に入れた設計であることが示されている。

この進化により、ユーザーの行動パターンも変化する。たとえば「検索ワードを考えて入力する」という手順が、「ブラウザに向かって言葉で話しかける」「AIが適切な選択肢を提示する」という流れに置き換わる。また、複数のタブを開き情報収集を行っていた作業が、AIが整理・要約し「次のアクション」を提案してくれることで、煩雑さが軽減される。これは、特に情報量・選択肢が多い現在のウェブ利用において、大きな価値と言える。

ただし、こうした代行機能には「誰が動いたか」「なぜそれが動いたのか」「その結果がどう使われるか」といった説明責任/透明性が伴う。つまり、ブラウザというインフラが変わるということは、それだけユーザー行動のデータをどう扱うのか、プライバシーやデータ所有権が問われることになる。

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR