- 会員限定

- 2011/05/20 掲載

ITの導入でなぜ経営トップによる改革が必要なのか:篠崎彰彦教授のインフォメーション・エコノミー(30)

見えてくる高度な経営判断の本質

九州大学大学院 経済学研究院 教授

九州大学経済学部卒業。九州大学博士(経済学)

1984年日本開発銀行入行。ニューヨーク駐在員、国際部調査役等を経て、1999年九州大学助教授、2004年教授就任。この間、経済企画庁調査局、ハーバード大学イェンチン研究所にて情報経済や企業投資分析に従事。情報化に関する審議会などの委員も数多く務めている。

■研究室のホームページはこちら■

・著者:篠崎 彰彦

・定価:2,600円 (税抜)

・ページ数: 285ページ

・出版社: エヌティティ出版

・ISBN:978-4757123335

・発売日:2014年3月25日

取引費用の低下はフロンティアを拡大する

前回までは、アウトソーシングかインソーシングかを選択する「コースの法則(注1)」について解説してきた。今回は、IT革新がこの法則にどう影響するかを考えてみよう。「コースの法則」で鍵となる検索、調査、交渉、契約、モニタリング、紛争解決、情報開示といった取引費用の概念は、別の見方をすれば「情報費用」ということができる。たとえば、情報経済学の草分けとして本連載の第4回で解説したスティグラーの論文では、「価格情報を知るための検索費用」が取り上げられている。また、取引費用があまりに高すぎる場合に「市場の失敗」が起きると述べたアローの論文でも、「コミュニケーションと情報の費用」がそのひとつにあげられている(注2)。

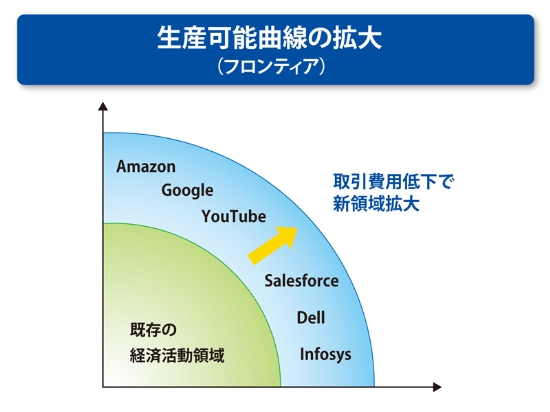

取引費用が情報費用と表裏一体の関係ならば、効果的なIT導入で市場の取引費用は大幅に低下するはずだ。そうすると、マーケット・メカニズムが機能しやすくなり、市場での取引が活発化する。つまり、「取引費用の低下」で重要なポイントは、会社の経理や会計などで用いられる「経費削減」という縮小均衡の概念とはまったく異なり、フロンティアの拡大というプラス・サム効果をもたらす点だ(図表1)。

1990年代以降に湧き起こったさまざまなネット関連ビジネス――書籍販売のアマゾン、パソコン直販のデル、検索サービスのグーグル、クラウド・コンピューティングのセールスフォース・ドットコム、オフショアリングのインフォシス等々――は、IT革新による取引費用の低下によって、従来はまったく考えられなかったような新しい市場を創出し、経済活動のフロンティアを拡大させたよい具体例だ(図表1)。

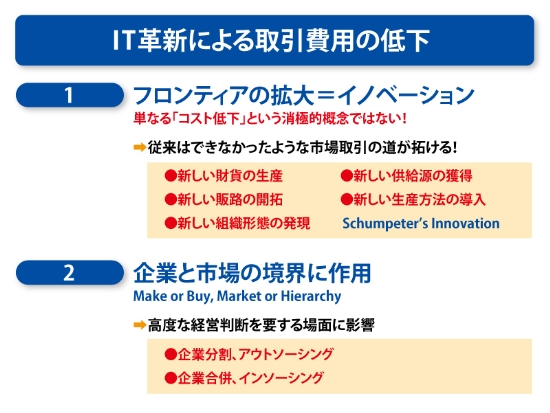

偉大な経済学者のシュムペーターは、イノベーション(新機軸)について、狭い意味の技術進歩ではなく、新しい財貨の生産、新しい販路の開拓、新しい供給源の獲得、新しい生産方法の導入、新組織の実現を含めた広い概念でとらえたが(注3)、ITを駆使した振興ビジネスの隆盛はまさにこれに当たるだろう(図表2)。

【次ページ】IT革新で揺らぐ企業の境界

注1 コースの法則(Coase’s Law)については、Tapscott, et al. (2000)およびO’hara and Stevens (2006) 参照。

注2 Arrow(1969) 参照。

注3 Coase (1937, p.395-397, 邦訳48-50頁)参照。

IT戦略・IT投資・DXのおすすめコンテンツ

IT戦略・IT投資・DXの関連コンテンツ

PR

PR

PR