- 2017/02/23 掲載

中国企業が買収、ドイツ・KUKA(クーカ)の産業用ロボットは何がスゴいのか

Mint Labs製品開発部長。1981年栃木県生まれ。2006年東京大学大学院工学系研究科修了。日本アイ・ビー・エムにてITコンサルタント及びソフトウェア開発者として勤務した後、ESADE Business SchoolにてMBA(経営学修士)を取得。現在は、スペイン・バルセロナにある医療系ベンチャー企業の経営管理・製品開発を行うとともに、IT・経営・社会貢献にまたがる課題に係るコンサルティング活動を実施。Twitterアカウントは@takayukisato624。ビジネスモデルや海外での働き方に関するブログ「CTO for good」を運営。

KUKAの産業用ロボットは何がスゴいのか

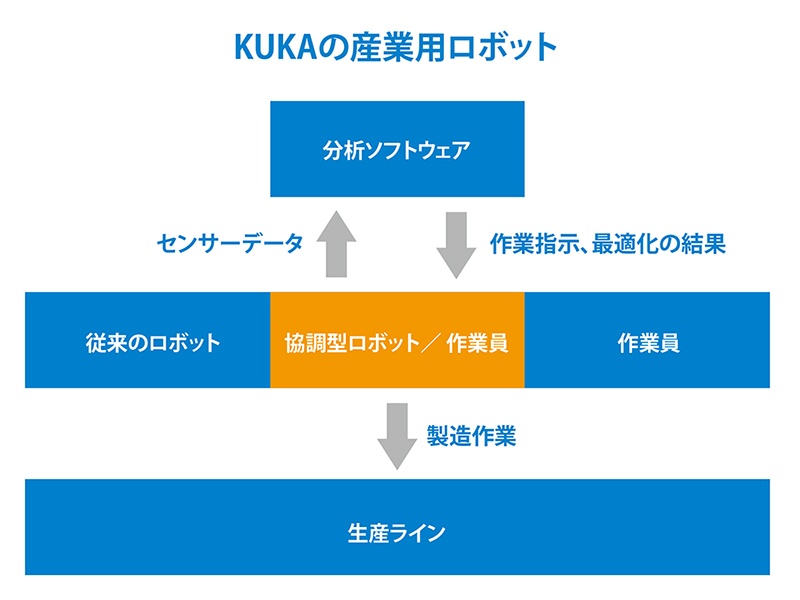

ソフトウェアやネットワークの力によって、自動的に作業を最適化したり、センサー技術によって周囲の状況を監視して事故を防いだりできるなど新型ロボットの機能が大幅に向上してきた。これによって、ノウハウの考案ができる人間と馬力や精度に優れたロボットが協調して生産活動を行うことで、これまで実現できなかった柔軟性と生産性の両立へ期待が高まっている。

2016年7月、ドイツ・ミュンヘンで開催された工業見本市「AUTOMATICA(アウトマティカ)」では大いに注目を集めたのが、ドイツの産業用ロボットメーカーKUKAの展示である。

人間の腕のような形をした数十体のロボットが極めて細かい作業を協調して遂行し、作業効率が最適化できる技術をアピールしたのだ。

同社の産業用ロボット「LBR iiwa」は、工場の技術者とソフトウェアの仲立ちをするものである。製品名の由来は「賢く、工場労働を支援する軽量ロボット」となっており、これまで人間にしかできなかった細かい作業ができるほど、精度の高い動きが特徴だ。シャフト(軸)を締めたり、モノを置く、探すといった細かい作業を行える。

作業内容を入力しておけば、自律的に作業を続けることも可能。作業員の代わりに単純作業を行うのはもちろん、複雑な作業であっても最適な位置やタイミングを記録しておけば、簡単に作業内容を指示できる。周囲の環境を細かく監視しているため、人が近づいたときは事故が起きないよう、自動的に作業を止める機能も備えている。

LBR iiwaは、すでに工場で実用化されている。食器洗い機の生産ラインでは、作業員の監視を受けながら、ロボットがネジ締めを担当している。生産ライン上では食器洗い機が同じ位置に置かれるわけではないため、ネジを締める強度を最適化する必要があるのだ。KUKAのロボットは、ネジの位置と締める強度を自動的に計算し、作業員が細かく調整する必要がない。

また、別の生産ラインでは8つの「軸さや」を同時に締める作業もLBR iiwaが担当している。生産ラインを正しく動作させるため、40秒間で締める作業を完了させなければならないという人間の作業員では困難な作業も、LBR iiwaは正確に実行できたという。

KUKAや競合企業が目指す「人間とロボットの協業」

KUKAはインダストリー4.0をその戦略の中心に掲げ、ロボットを使った生産自動化に取り組んできた。前述の軽量ロボットに加え、熱や衛生面に配慮した特殊製造装置や、電機・自動車・ヘルスケアなど、特定業界向け工業用ロボットの製造を行っている。KUKAが目指しているのは単なる工場のロボット化ではない。「人間とロボットの協業」という、より未来的なビジョンを描いている。

同社のコミュニケーション担当者は「KUKAは製造業の自動化を推進するために、アプリケーションやシステム全体の開発を担当するメーカーであり、ロボットはその一要素に過ぎない」と話している。

人間とロボットの協業を進める産業用ロボットメーカーは激しい競争下に置かれており、KUKAにもさまざまな競合企業がいる。

スイスのロボットメーカーABBは、そのうちの一社だ。KUKAのロボットが一本の腕を模していたのに対し、ABBのロボットの腕は二本。時計などの精密機械の生産にも使われるほどの精度を持っている。

また、日本では川田工業も国際的に注目されるロボット技術を持っている。人間型のロボットはスペインにあるエアバスの工場へ導入されており、ロボットが人間にぶつからないようロボットの肘が外側に曲がらないよう制限されるなど、細かな機能が評価された。

このほかRethink Robotics、Universal Robots、Fanucといった新たなブランドが立ち上げられており、工場作業員と協働して複数の作業を並行して遂行できるスマートなロボットの開発が広がっている。

ロボットは人間を置き換える存在ではない

こうした産業用ロボットメーカーが共通して持っている意識は、ロボットは人間を置き換える存在ではなく、補完する役割を担うことができるというものだ。人間とロボットには、それぞれ異なる強みがある。熟練の作業員はノウハウを生み出し、従来とは異なる新しい製品、生産環境でも力を発揮する。

一方で、ロボットは決められた手順で一定の環境下での作業を得意とし、人間では実現できないほどの馬力や精度を持つ。KUKAが開発したような高精度のロボットは、作業員の意図に応じて必要な作業をロボットが担当するため、双方の強みを活かした生産が行えるというわけだ。

製造業は、柔軟性と生産性のトレードオフが長らく課題になっていた。手作業が中心だった時代はカスタマイズなどを柔軟に行えたものの、生産性には限界がある。一方で1990年代頃から進んだ機械による生産では、生産性が大きく向上したものの、柔軟性については手作業に劣る部分があるのだ。

ロボットと人間の協業は進むのか

IDCの調査では、ロボット市場は大きな拡大が見込まれている。デジタル化によって生産現場の革新が進むとともに年率17%で市場が拡大し、2015年の市場規模710億ドルから2019年には1354億ドルまで成長すると予測されている。ここではロボット本体に限らず、ソフトウェアやロボット関連サービスも含まれ、総合的なシステムとしてロボット市場が広がっていくだろう。

ロボットを取り巻く環境は大きく変わっている。センサーや電子機器から様々なデータを取得し、その膨大なデータから新たな知見を見出したり、生産プロセスの最適化を図ったりするIoTの仕組みが導入されはじめた。

新たなロボットの適用分野としては、多品種や小規模ロットでの生産が挙げられる。また、作業員が帯同する必要があったり、頻繁に手を加えなければならなかったりする作業にも、スマートなロボットを適用する余地があるだろう。狭い場所での作業や、細かい作業を担当したり、重いモノを積み下ろしたりする作業では、ロボットの精度やパワーが活躍する。

先進国ではすでに、工場におけるロボットは相当な数に上っている。日本では工場作業員1万人あたり323体のロボットが稼働しているという調査もある。

これは韓国の437体に次ぐ数であり、ヨーロッパで最も多いドイツの282体を上回っている。今後の製造業は、ロボットによる生産性の追求に留まらず、ロボットと人間の協業によって生産性と柔軟性の両立へ向かおうとしている。

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR