- 会員限定

- 2022/05/23 掲載

製造業のマッチングプラットフォームとは?「ビジネスモデル」「成功事例3選」を解説

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

マッチングプラットフォームとは

マッチングプラットフォームとは、商品やサービスを提供したい「供給者」と、商品・サービスを求める「需要者」をつなぐ「仲介者」の役割を果たすプラットフォームを指す。このプラットフォームや仕組み・ネットワークを提供するのが、マッチングプラットフォーマーと呼ばれる存在だ。マッチングプラットフォーマーのビジネスモデルの特徴は、サービスを提供するために必要なアセットやリソースを自社で持っているわけでない点にある。実際に、需要者に対してサービスを提供する際は、マッチングプラットフォーマ―のパートナー企業やステークホルダーのアセットやリソースを活用してサービスを提供する形をとる。

たとえば、需要者に「移動」というサービスを提供するタクシー会社は、自社でタクシーという資産を保有しこれを活用してサービスを提供している。一方、マッチングプラットフォーマーの場合は、自社でタクシーを保有することはない。移動手段となる自動車の保有者や、タクシーを保有しているタクシー会社といったパートナー企業の力を借りて、需要者に「移動」というサービスを提供する形をとっている。

あくまでマッチングプラットフォーマーの役割は、サービスの供給者と需要者を「つなぐ」ことにあり、実際にサービスを提供しているわけではないのだ。

マッチングプラットフォーマーは、このようにエコシステム(生態系)を構成するパートナー企業やステークホルダーを活用しながら効率的にビジネスを展開するため、加速度的にビジネスを拡大できるのも特徴だ。

ものづくり版マッチングプラットフォームとは

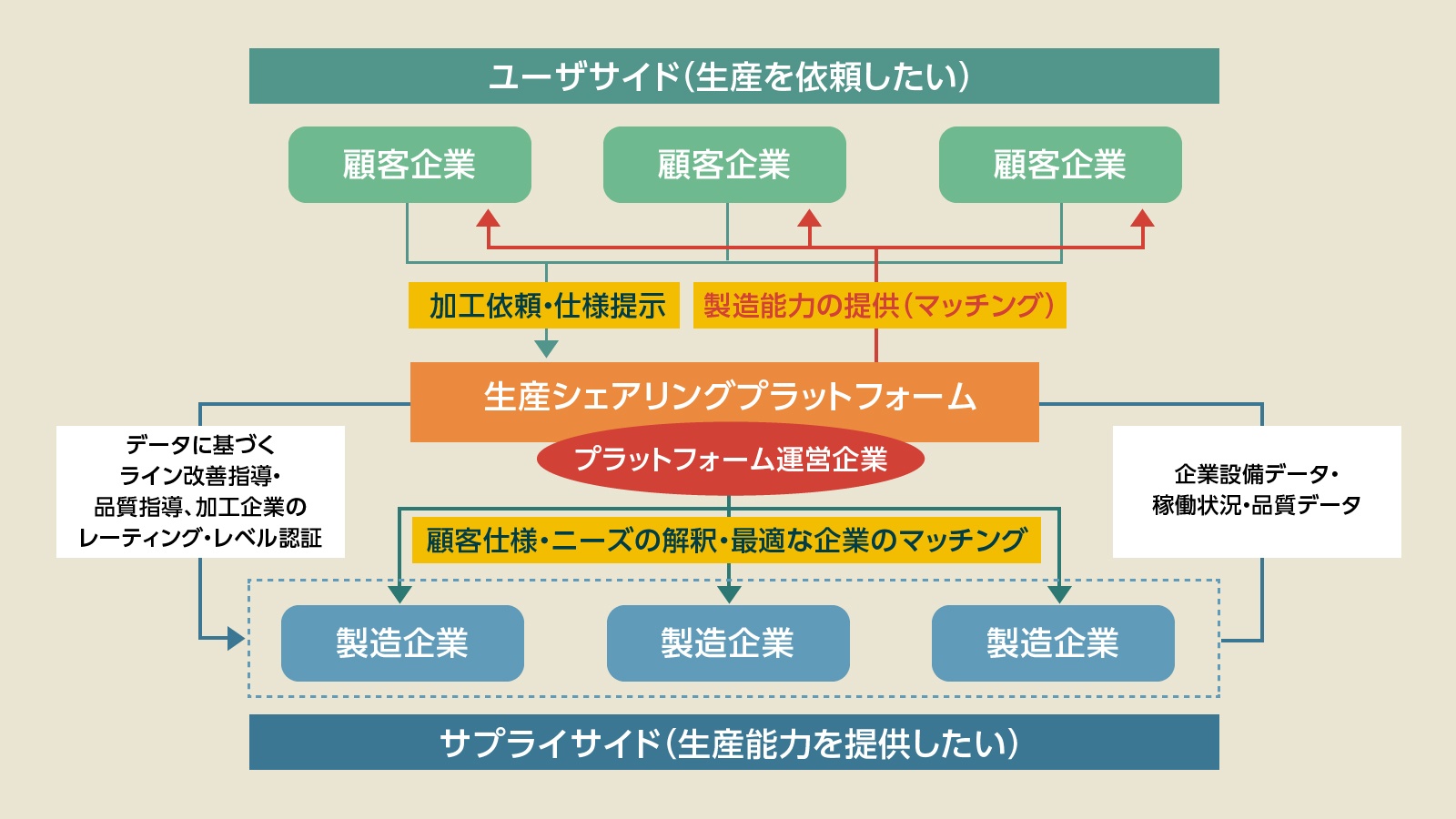

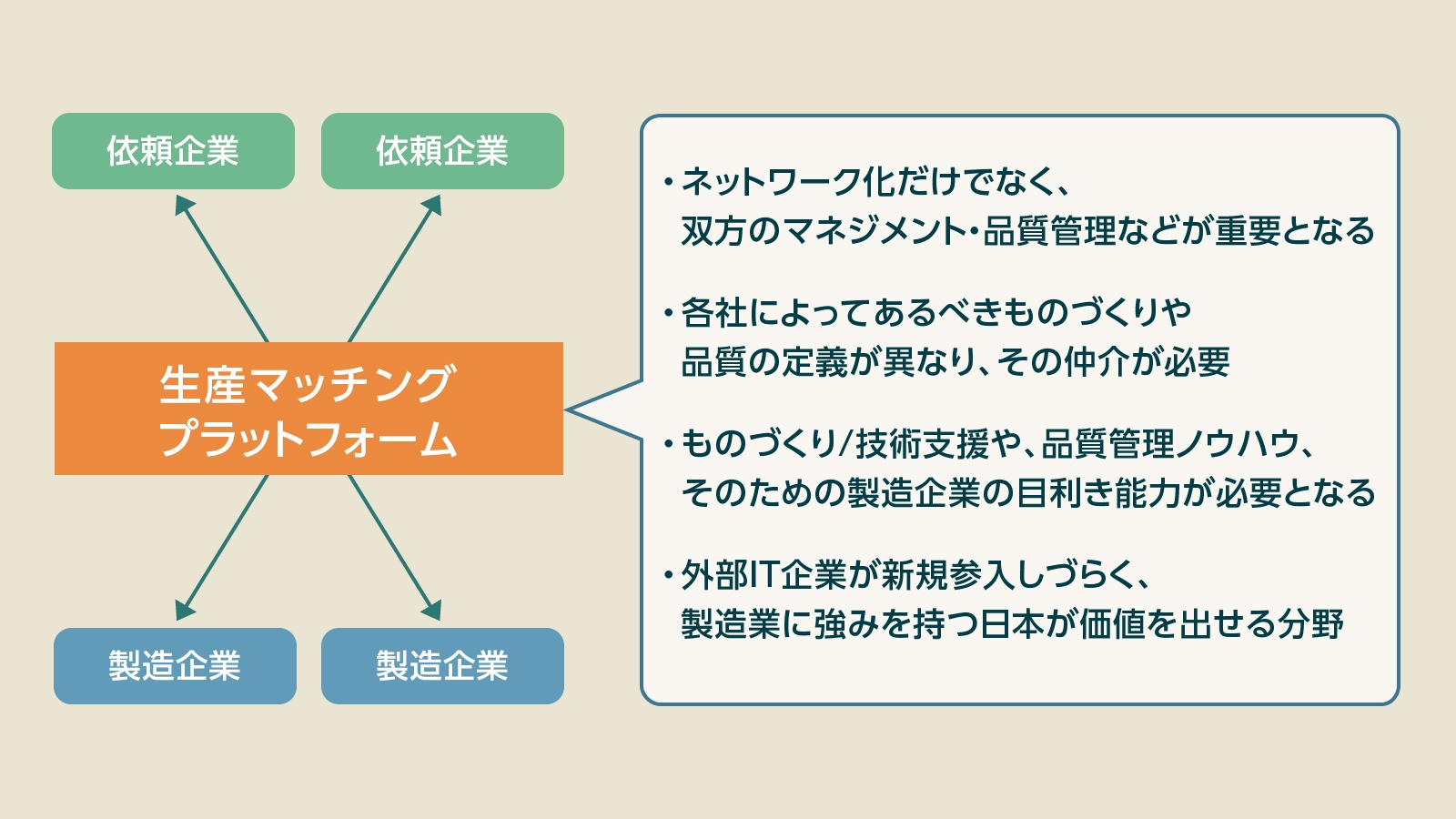

そうしたマッチングプラットフォーマーの“ものづくり版”が、「生産シェアリングプラットフォーム」である。生産シェアリングプラットフォームは、生産を依頼したい企業と、生産キャパシティや能力を持つ企業をマッチングさせる仕組みだ。世界中で幅広い領域のマッチングプラットフォームが展開されている中で、生産シェアリングプラットフォームは他領域と比較してあまり目立った存在となっていない。いくつかのプラットフォーマーは出てきているものの、3Dプリンタや工作機械など、単一設備による加工をサービスとして提供する域を出ないものが主流となっており、複数工程を組み合わせた包括的なものづくりをサービスとして提供できる領域までは踏み込めていないケースが多い。

これにはいくつかの理由がある。たとえば、3Dプリンタや工作機械などの設備加工では、ある程度の3D設計図があれば、アウトプットの品質はズレが少なく生産が行えるため、マッチングの事業が成り立つ。しかし、複数工程を組み合わせたものづくりとなると、顧客の要望に基づいた品質の担保や、それを提供できる技術・生産能力を有する企業の見極めが難しく、マッチング事業が成り立ちにくいのだ。

また、フードデリバリーサービスの配達員の配送品質に対して誰が責任を持つのか、という点がマッチングビジネスのプラットフォームの論点として話題となっているが、これと同様に、品質が特に重要となる製造業において、実際の「製造サービス」の提供者にあたる生産企業の品質管理は、プラットフォーム展開において重要な問題となる。

これらの理由から、ITメガプレイヤーが、ものづくりニーズを持つ「需要者」と生産技術を有する「供給者」をつなぐ「仲介者」として新規参入しづらい領域なのである。その観点でも常にサプライヤー・ケイレツの製造能力・品質を見極め、指導を行うことで競争力を構築してきた日本企業が強みを発揮できる領域と言える。

【次ページ】ものづくり版マッチングプラットフォームの主要企業一覧、ものづくり版マッチングプラットフォーム「3つの成功条件」まとめて解説

製造業界のおすすめコンテンツ

製造業界の関連コンテンツ

PR

PR

PR