- 会員限定

- 2025/05/30 掲載

建設DXとは?鹿島・大林・中小2社など最新事例5選、全然進まない「3原因」も徹底解説

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所代表。Hamar合同会社代表社員。法学部出身でありながら、市役所の先輩や土木施工管理技士である父親の影響を受け、土木技術の凄さに興味を持ち、研鑽を積む。そして、市役所勤務時代には公共工事の監督員として、道路築造工事や造成工事などの設計・施工を担当した実績を持つ。

現在は、「建設業の現場を経験した」社会保険労務士・行政書士として、建設業の労務管理・建設業許可・入札関係業務を主軸に、建設業の働き方改革・安全衛生コンサルティングを始めとした「現場支援」業務を行ってる。また、商工会主催の「建設業の働き方改革セミナー」を開催し、働き方改革に関する多くの相談を建設業者などから受けている。

著書に 最新労働基準法対応版 建設業働き方改革即効対策マニュアルがある。そのほか、中小企業の建設業の経営者に向けた YouTubeチャンネルを開設し、建設業界に関係する最新の知識やお役立ち情報などを日々発信している。

建設DXとは

DXとは、単なる業務のIT化ではなく、デジタル技術を活用して、企業の業務プロセス、組織文化、顧客提供価値までも根本的に変革する取り組みを指します。つまり、DXの本質は「変革」にあります。建設業においては、現場を中心とした労働集約型の産業構造と、長年培われたアナログな文化が存在しており、これらとデジタルをいかに融合させるかが最大の課題であり、同時にチャンスでもあります。

つまり建設DXとは、労働集約型産業であり、アナログ文化が多く残る建設業界にデジタル技術を取り入れることで、業務や組織、顧客提供価値に変革をもたらすことです。

最近では、BIM(Building Information Modeling)/CIM(Computer Integrated Manufacturing)による3次元モデル化の普及に加え、ドローンを使った上空からの測量・構造物点検、AIを用いた工程・進ちょく管理、IoTセンサーによる機器の稼働状況や作業員の動線管理など、多種多様なテクノロジーが導入されています。

これらは単なる“便利ツール”にとどまらず、従来では見えなかった現場の課題を可視化し、効率化と品質向上、安全性の強化といった成果をもたらし始めています。建設DXは、現場力と技術力の融合によって、業界に新たな競争優位性を築く鍵となるのです。

建設DXの市場規模

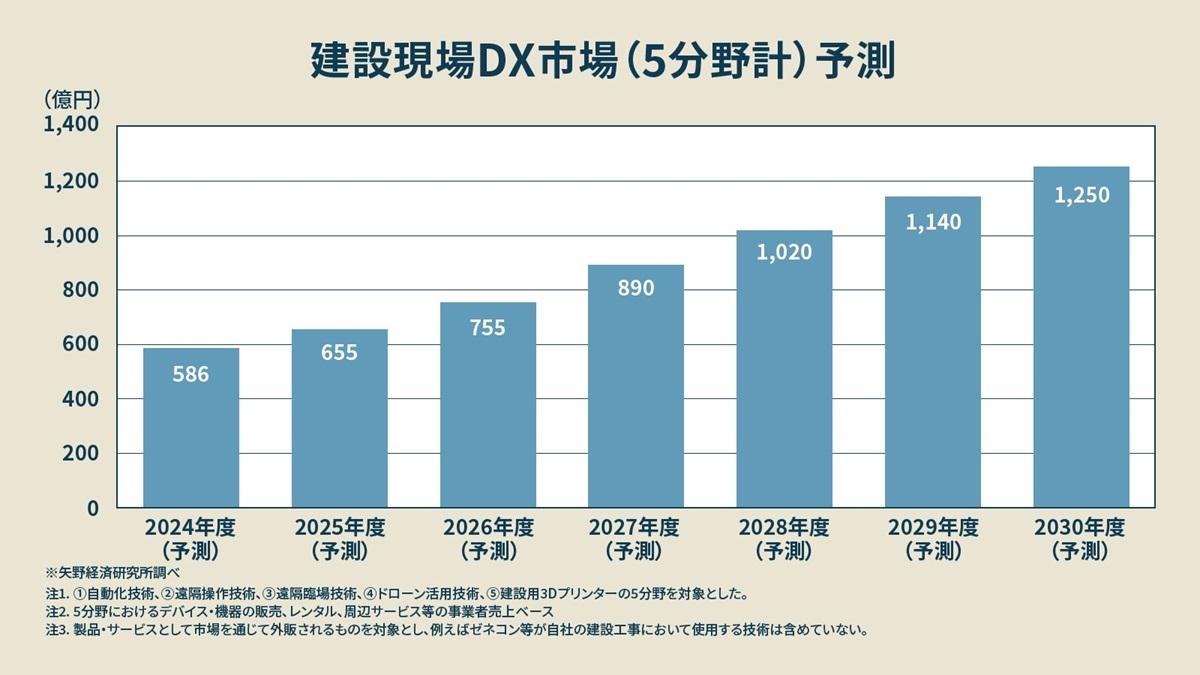

建設DXの必要性が高まる中で、市場規模も増加傾向にあります。矢野経済研究所が発表した建設現場DX市場に関する調査(2024年)によると、事業者売上高ベースで2024年度は586億円、2030年度には1,250億円にまで拡大する見通しです。

遠隔臨場技術やドローン活用技術はすでに現場への実装が進められており、今後のさらなる成長が期待されます。一方、自動化技術、遠隔操作技術、建設用3Dプリンターはいまだ市場が黎明期にあり、実証実験段階の域を超えることができていません。各技術領域で成長スピードに差はあるものの、今後の成長は堅実に続いていくと見られています。

また同じく矢野経済研究所が発表した建築分野の建設テック市場に関する調査(2025年)を見ても、市場は右肩上がりです。2023年度にベンダー売上高ベースで1,845億4,000万円だった市場規模は、CAGR(年平均成長率)7.4%で成長し、2030年度には3,042億7,000万円にまで拡大すると予想しています。

建設業界の主な3つの課題

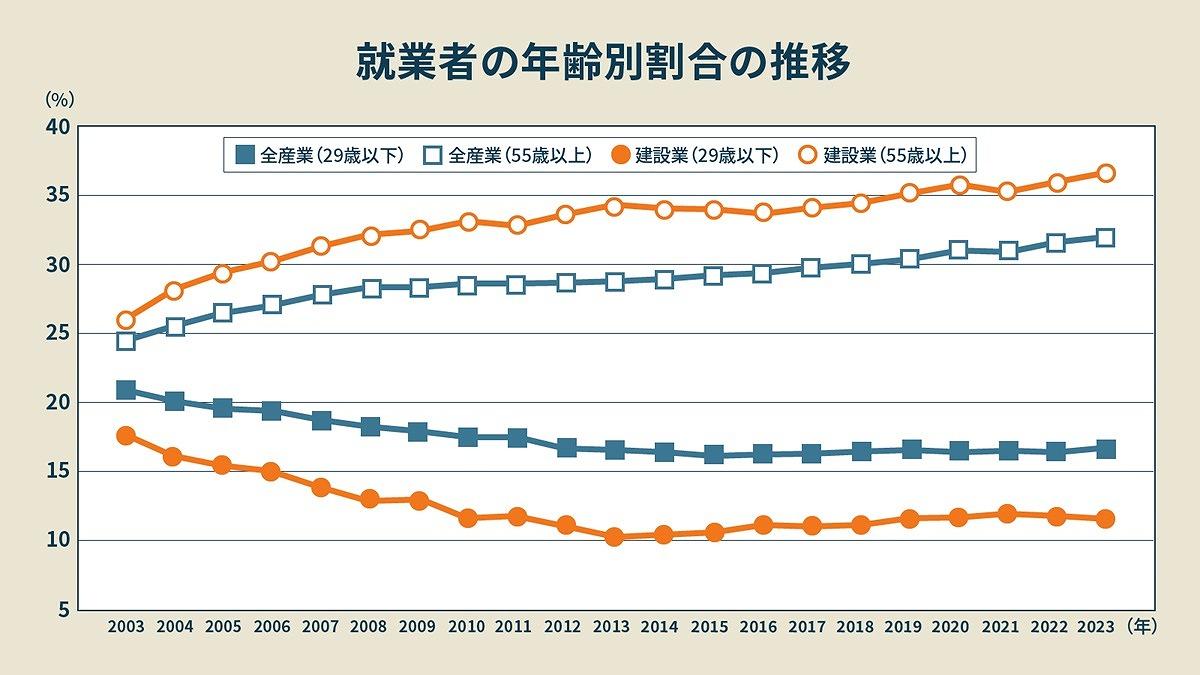

■人手不足・高齢化建設業界は今、多くの課題を抱えています。まず深刻なのが、人材不足と高齢化です。日本建設業連合会のデータによれば、2023年時点で55歳以上の労働者が全体の約36%を占めていました。

技能労働者の平均年齢は年々上昇し、若年層の入職者も減少傾向にあります。これにより技術継承が困難となり、現場力の低下も懸念されています。

■2024年問題

さらに、2024年4月から適用された時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」も業界全体に大きな影響を与えています。

この規制によって、原則で月45時間・年間360時間の制限が課されました。長時間労働に依存していた中小事業者は、より効率的な労務管理が余儀なくされる一方で、準備が不十分だった企業には大きな負担となっています。従来の長時間労働に依存した体制から脱却し、効率化を進めることが急務です。

■重層下請け構造

建設業特有の重層下請け構造も生産性の低さに拍車をかけています。建設業界では多くの場合、元請け業者は受注した工事の一部を多くの下請け業者に外注する風潮があります。そして下請け業者はさらにその下請け業者に対して外注するため、何重にも下請け業者ができてしまいます。

そのため、発注者から末端の協力業者までの間で情報が分断されやすく、非効率な業務運用が常態化しているのが実情なのです。

これらの背景が、DX推進の必要性を一層際立たせています。

建設DXが進まない「3つの原因」と解決策

しかし建設DXはいまだに「進んでいる」とは言い難い状況にあります。なぜなら、建設DX推進に際していくつかの障壁が存在するからです。それが、(1)変化への不安、(2)初期投資への負担感、(3)IT人材の不足といった障壁です。-

(1)変化への不安

まず(1)変化への不安ですが、建設現場はアナログ文化がいまだ根ざされた状態にあります。そのため、デジタル化への現場からの抵抗感が強く、「変化」への不安が現場全体の足を引っ張ることがあります。

(2)初期投資への負担感

建設業界は、重層下請け構造などの理由から適切な金額で工事を受注できていないケースが散見されます。それによって、デジタル化・DXへの建設会社の費用負担感はかなり大きなものとなります。デジタル化やDXによる費用対効果が不明瞭なことから、導入をためらうケースも少なくありません。

(3)IT人材の不足

どの業界もそうですが、建設業界でもIT人材の不足がDX推進のボトルネックとなっています。特に、若年層が少ない建設業界では、IT導入に対する抵抗感を示す企業も多く、なかなか普及しないのが現実です。しかし、それではいつまで経っても業務効率化が進まないため、今いる人材を育てるか、新しくIT人材を採用するか、また採用するのであれば、IT人材が就職してくれやすい環境づくりを企業として考えていく必要があります。

これらの課題を乗り越えるには、経営層が本気でDXに取り組む姿勢を示し、現場目線に立った導入が不可欠です。また、業界内外の成功事例を積極的に共有し、オープンイノベーションの機会を広げることも効果的な突破口となります。

【建設DX事例】鹿島建設・大林組・戸田建設・中小2社

建設業界では、DXの推進により、業務効率化や品質向上が進められています。以下に、最新のデジタル導入事例をご紹介します。1、戸田建設:AIカメラによる進ちょく管理

戸田建設は、現場の安全管理と遠隔管理の強化を目的に、クラウド対応の定点カメラ「Safie GO」やウェアラブルカメラ「Safie Pocket2」を全現場に導入しています。これにより、現場の状況をリアルタイムで把握し、不安全行動の検出や作業員の安全意識向上に寄与しています。

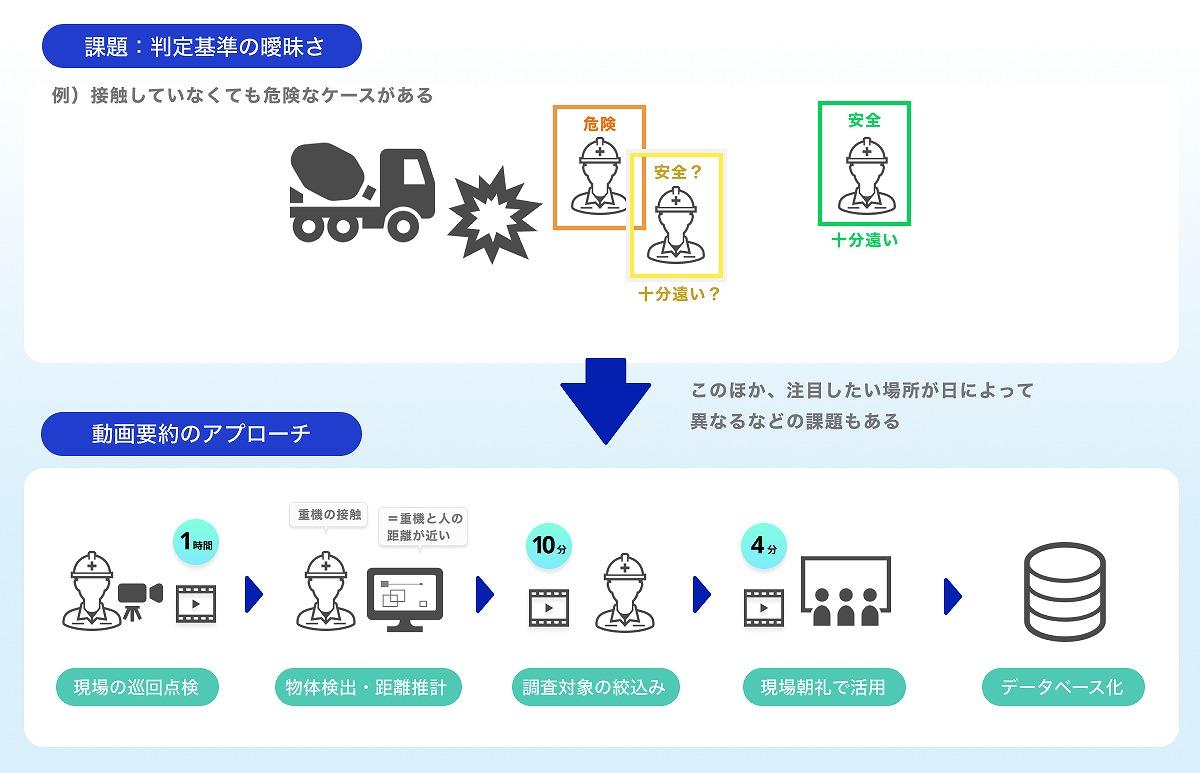

さらに、エクサウィザーズと共同で、AIが重要シーンを抽出する「不安全行動ダイジェスト動画自動生成AIシステム」を開発しました。

建設・土木・建築のおすすめコンテンツ

建設・土木・建築の関連コンテンツ

PR

PR

PR