- 会員限定

- 2025/11/12 掲載

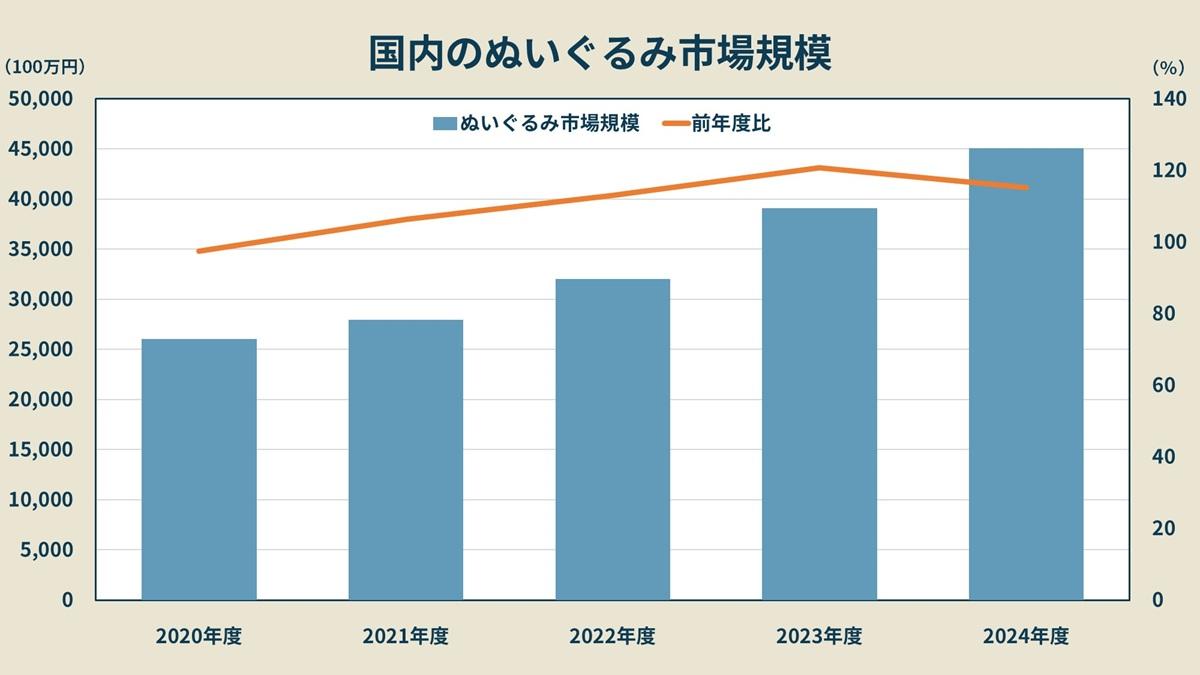

なぜ大人が沼る?「ぬい活」が生む“静かな熱狂”、お泊りや保育園……新市場の“今”

連載:ヒットの現在地

1981年生まれ。フリーランスライター・PRとして、「ビジネストレンド」「国内外のイノベーション」「海外文化」を追う。一般社団法人 日本デジタルライターズ協会会員。エンタメ業界で約10年の勤務後、自由なライフスタイルに憧れ、2016年にOLからフリーライターへ転身。その後、東南アジアへの短期移住や約2年間の北欧移住(デンマーク・フィンランド)を経験。現地でもイノベーション、文化、教育を取材・執筆する。2022年3月~は東京拠点。関連サイトはこちら。

推し活の延長で生まれた「ぬい活」、企業的にも好都合のワケ

そもそも「ぬい活」とは何なのか。SHIBUYA109エンタテイメントによるZ世代の「ぬい活」に関する実態調査では、「ぬいぐるみをバッグに付ける」「日常的にぬいぐるみを持ち歩き、モノや景色と一緒に写真撮影をする」「ぬいぐるみの洋服を購入、作製する」「ぬいぐるみと一緒に寝る」など、多様な行動を「ぬい活」と定義している。持ち歩く人が多いことから、小ぶりのものが主流なのだという。こうしたぬい活について、ぬいぐるみコミュニケーションプランナー 兼 ぬいぐるみ研究者の金子花菜氏は「自己表現やコミュニケーションの1つのツール」だと話す。

「『ぬい活』という言葉自体は、2023年9月5日にNHKの番組内で私が発したのが全国放送では初めてだと認識しています。ここ2年ほどで浸透した『トレンドのぬい活』に関して言えば、推し活の延長で生まれた文化です。好きなアイドルやアニメキャラなどを象徴するぬいぐるみと一緒にお出掛けして、体験を共有する。ぬい活は、今の自分を投影する自己表現の1つであり、推しのコミュニティとのコミュニケーションでもあります」(金子氏)

「私を含め、オラフの自己肯定感が高く、ありのままの自分を愛している性格に惹かれるファンは多くいます。キャラのどこを好きになるかは人それぞれで、見た目のかわいさを好む人もいれば、性格などストーリーを好む人もいますね」(金子氏)

金子氏によれば、ぬい活の流行は企業にとっても好都合とのこと。単価が上げづらく、数を売らなければ儲からないアクリルスタンドよりも、大量生産可能で原価が安いわりに高単価で売れるぬいぐるみのほうが、利益を上げやすいという。

「多くのぬいぐるみは、首から下の規格が同じなんです。だから安く作れるし、着替えの洋服も大量に流通しているのです」(金子氏)

ぬいぐるみや洋服を手作りする人も増えている。たとえば、ユザワヤのECサイトでは、「ぬいぐるみ特集」が設けられ、本体のパーツや表情を作るためのワッペン、リボンやフリルなど自作アイテムがズラリと並ぶ。 【次ページ】東横イン「ぬいとお泊り」プランは予約300件超……広がる“新市場”

新規事業開発のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR