- 会員限定

- 2016/08/17 掲載

クレカ不正使用で増加する「チャージバック被害」、数千万円の損害も

編集などの仕事を経て、カード業界誌の版元において、雑誌編集、プランニング、セミナー、展示会などの運営に携わる。電子決済、PCI DSS/カードセキュリティ、ICカード、ICタグなどのガイドブック制作を統括。2009年11月にマーケティング、カード・電子決済、IT・通信サービスなどのコンサルティング、調査レポート・書籍の発行、セミナー運営、ポータルサイト「payment navi(ペイメントナビ)」「PAYMENT WORLD(ペイメントワールド)」などのサービスを手掛けるTIプランニングを設立した。

EC加盟店の経営を揺るがしかねない「チャージバック被害」とは

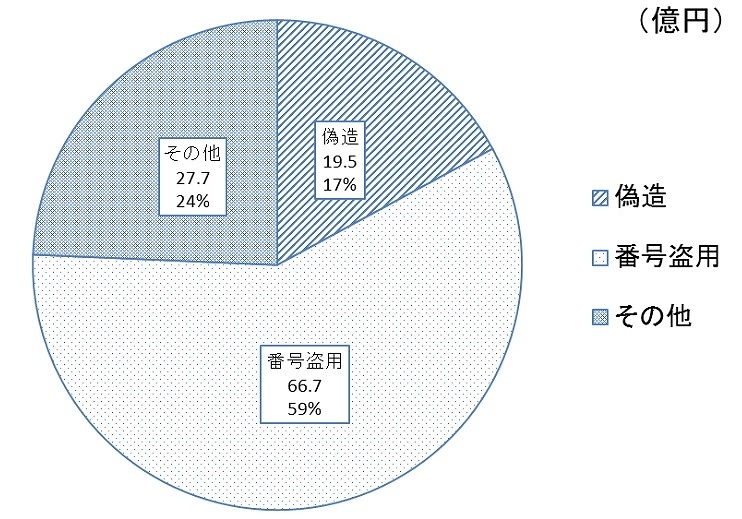

2014年のクレジットカードの不正使用の状況をみると、番号を盗まれる「番号盗用」が66.7%、偽のカードによる「偽造被害」が19.5%だったが、近年では偽造被害に比べ、犯罪者がより犯罪を行いやすいカードを提示しない非対面での「CNP(Card Not Present)」における不正使用が目立っている。たとえば、米国では世界の約半数の不正が行われていると言われているが、国内発行カードはもちろん、持ち込みカードの不正も目立っている。多くのEC決済事業者、モールの担当者は、「日本でも『第三者による不正利用』が目立っており、チャージバックの被害が増えている」と警鐘を鳴らす。

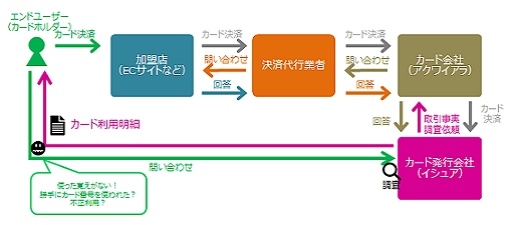

チャージバックとは、簡単に言うと「クレジットカードが第三者に不正利用された場合、加盟店が損害を被る」こと。クレジットカード会員のカードで身に覚えのない決済が行われた場合、利用代金の決済に同意しなければ、クレジットカード会社がその利用代金の売上を取り消すことがある。その際、EC加盟店はその代金をカード会社に返金する必要があり、通販などで販売した商品も返ってこない。 例えば、数十万円のテレビを販売する家電量販店が第三者による不正な決済により被害を受けた場合、販売したテレビの売り上げが取り消され、販売した金額も戻ってこないため、数百万円から数千万円の被害が出ることになる。ここ数年は、このような被害が顕在しており、月単位でみても多大な損害が発生しているケースもあるのだ。

転送サービスなどにより身元が特定できない不正が顕在化

不正検知ソリューションを提供するサイバーソースの調査によると、非対面での不正の傾向として、国内では同一のカード番号、氏名、配送先を入力し、複数回のアタックをかける「短期間刈り取り型」に加え、「約1週間同じ番号を使って不正を行うパターン」も発生している。また、「同様の配送先だが、複数のカード番号を使って決済を行うケース」も見受けられる。そのほか、「転送サービスを利用する方法」に加え、一見不正な取引と判別できない「超巧妙型のアタック」も起きており、チャージバックに至ったケースもある。特に日本では、海外で発行されたクレジットカードを利用して、「ウィークリーマンションや転送サイト、空き部屋に送付する方法といった、身元を特定できない形での不正が顕在化している」とEC加盟店の担当者は話す。

物販で一般的に狙われやすい商品としては、新品、中古問わずパソコン、デジタルカメラなどの電化製品はもちろん、近年はより少額な日用品類、スニーカー、アパレル商品なども目立つ。

【次ページ】現時点での対応可能策は?

金融業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR