- 会員限定

- 2019/04/10 掲載

チーフ「ロボット」オフィサー(CRO)が企業に不可欠になってきた事情

米国在住のジャーナリスト。同志社大学卒、ボストン大学コミュニケーション学科修士課程修了。テレビ番組制作を経て1990年代からさまざまな雑誌に寄稿。得意分野は自動車関連だが、米国の社会、経済、政治、文化、スポーツ芸能など幅広くカバー。フランス在住経験があり、欧州の社会、生活にも明るい。カーマニアで、大型バイクの免許も保有。愛車は1973年モデルのBMW2002。

ロボット導入の最新動向と課題

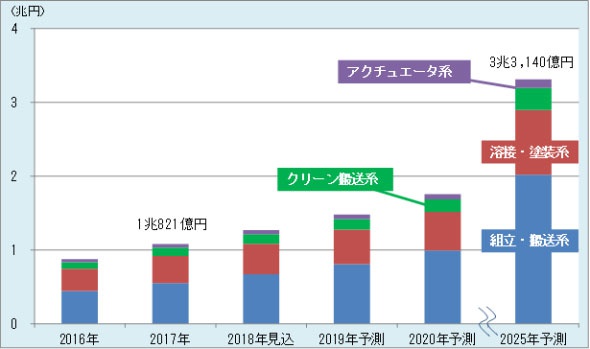

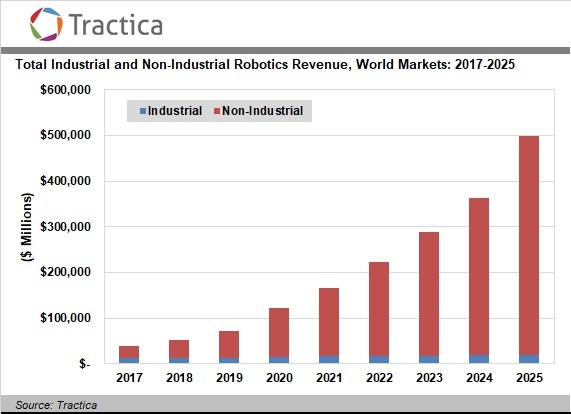

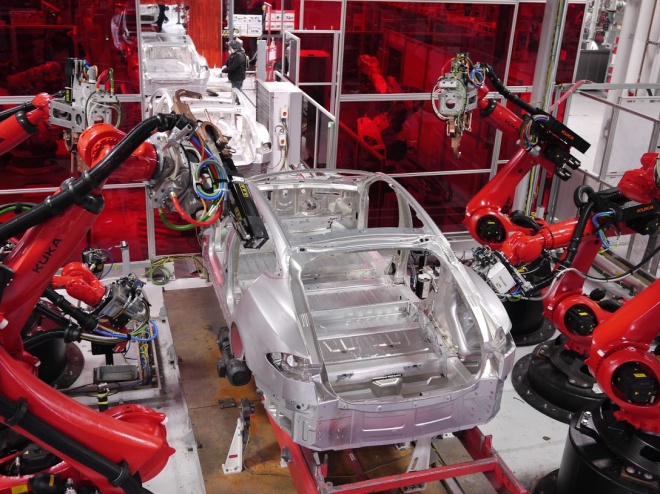

業務のオートメーションやロボットによる作業というと、まずは自動車業界が挙げられる。事実、これまでは自動車業界がロボット導入を牽引してきたが、自動車以外の業界でも、ロボット導入は盛んになりつつある。ロボティクス・インダストリー・アソシエーションによると、米国内での自動車業界のロボット購入件数は、2010年は4622件だったが2017年には1万8490件に増加した。一方、非自動車業界は2010年が5006件で、2017年には8804件となっている。ただし、2018年の上半期の数字を見ると、自動車業界の1万1830件に対し、非自動車が1万878件とその差は急速に縮まっている。

一方、現場の作業者からは、ロボット導入に際して「トップマネジメントからの十分なサポートがない」「チームリーダーとしてロボット導入を推進する人材に欠ける」といった声が挙がっているという。そこで浮上するのが、CRO(Chief Robotics Officer)という役職の重要性である。

CROとは何か? CROに求められる役割とは?

ただし、多くの企業では、いまだCROの位置付けには曖昧な部分が残っている。技術面で指導できる、プロジェクトマネージャーとして全体を見られる、あるいは人事面に強い、将来設計ができるなど、さまざまなアプローチがありうるが、たとえばCTOのサポートなのか、CFOのように独立した存在なのかなど定義は曖昧だ。こうした状況を受けて、産業用ロボットを販売するユニバーサル・ロボットでは、ロボットの導入に求められる手順として、以下を挙げている。

・3D作業をどれだけロボットに置換できるか(3Dは日本の3Kに相当する言葉で、Dirty、Dull、Dangerousの略称)

・現在の生産ラインにいかにうまくロボットを組み込むか

・ロボットの購入から稼働までをいかに短縮するか

・ロボットの利用方法を、将来、異なる業務にアレンジできるか

つまり、CROとはこうした手順をリーダーとして実現する存在ということになる。

経営面では以上のような取り組みが必要となる一方、現場作業員に対しては、人事面でのケアが必要になる。具体的には、次のようなことを現場に理解してもらうことが重要になる。

・ロボットはより仕事を求める人に対し、機会を与えるものである

・フロア全体でのロボットと人とのパートナーシップが成功の鍵

・ロボットは従業員にテクノロジーというパワーを与える存在である

【次ページ】ロボット導入で重要性が増す「ソフトウェアエンジニア」の役割

ロボティクスのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR