- 会員限定

- 2019/11/21 掲載

中国の若者がここまで“金持ち”なワケ、日本人が決定的に見落としているチャンスとは

連載:中国への架け橋 from BillionBeats

三宅玲子 [ノンフィクションライター] (Reiko Miyake)

ニュースにならない中国人のストーリーを集積するソーシャルプロジェクト「BillionBeats」(http://billion-beats.com/)運営。

2009〜14年北京在住。「人物と世の中」をテーマに取材。

本連載は、パートナーの西村友作(対外経済貿易大学教授)、大内昭典(投資会社勤務)をはじめ、BillionBeatsに寄稿する中国在住の各分野の専門家が、一般報道とはひと味違う切り口から持ち回りで執筆。

ターゲットは日本人が思うよりずっと若い

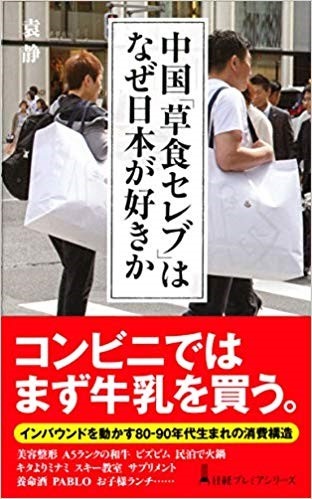

「こんなに日中関係が良好なのに、日本は全然チャンスをものにできていません」袁静さんは嘆いた。袁さんは日本国内では北海道や九州各県のインバウンドビジネス支援で実績を上げた、対中インバウンドビジネスの草分けである。中国人富裕層向けに発行した旅行誌『行楽』は現地取材によるコアなレストランや知る人ぞ知る旅の情報を美しいデザインのムックに仕立て、上海の旅行代理店に置かれる一番の人気雑誌となった。

「領土問題で日中関係が悪化した2012年当時を思えば、こんなすごいチャンスが来ているのに、訪日する中国人がどういう人たちで、日本の何を好んでいるのか、わかっていない企業があまりに多いんです」

袁さんが数字をあげて説明してくれた。

「訪日中国人のうち、20~30代が半数を占めています。40代まで入れれば7割にもなります。なのに、日本企業のトップに意見を求められるとき、日本にカネを落とす中国人は50~60代だと決めてかかっている人があまりに多くて、驚いてしまいます」

日本企業の思い込みは深刻だと、袁さんはこう続けた。

「30~40代が多いんですよと説明すると、でもその世代は若すぎて使える額が少ないんじゃないかと言うのです。実際にターゲットのプロフィールをしっかり捉えないと、ほんとうにもったいないですよ」

1970年代に上海で生まれた袁さんは、80年代に始まった改革開放経済の展開と同時代に青春期を過ごした。中国の都市生活者たちが猛スピードで保有資産を増やしていく、その変化の当事者でもある。早稲田大学大学院に留学後、日本の出版社に勤務。日本に暮らした年数は人生の半分近い。「半分は日本人」を自認する袁さんにとって、日本企業のチャンスロスは歯がゆいらしい。

日本製品が好きな1億人の「プチ富裕層」

中国の人口は14億人だが、今年7月のウォール・ストリートジャーナルによれば、100万ドル以上の資産を保有する「富裕層」は440万人だという。彼らはヨーロッパ志向で日本への関心は薄いと袁さんは言う。

「それよりも、ターゲットとすべきは『プチ富裕層』ですよ」

本書は「プチ富裕層」の解説を次のような紹介から始めている。

中国は日本人には想像もつかないほどの格差社会で、資産が1兆円を超える超富裕層までいます。でも、彼らは数が少ないうえに、欧米志向が強い。(中略)一方、ミドルクラスの人たちは数が多い。多いと聞いて、日本の感覚で考えてはいけません。彼らの数は、日本の総人口より多いのです。

3.5億人いるとされるミドルクラス人口、その中でも上位1億人の「プチ富裕層」は消費能力が高く日本製品の大ファン。日本を個人旅行するのもこの層だ。そして、訪日中国人の5割を20~30代が占める。若いけれども彼らは消費力があり、消費意欲も旺盛。だが、売る側の日本人がそこをわかっていない。本書で袁さんはこんな例を挙げている。

店員の側に、こんな高価なモノを買うのにお金を持っているのは年配の父親の方だという思いこみがある。こうした誤解がさまざまなビジネスの場に散見される。それは客の満足につながらず、ひいてはチャンスロスを生じさせる。そう、袁さんは指摘する。

だが、年収比較だけで見れば、今も日本の方が平均所得は高い。なぜ中国の若者はそれでも消費力があるのか。

【次ページ】なぜ中国の若者はここまで“金持ち”なのか

グローバル・地政学・国際情勢のおすすめコンテンツ

グローバル・地政学・国際情勢の関連コンテンツ

PR

PR

PR