- 会員限定

- 2022/10/13 掲載

建設業界が劇的に変わる? 鹿島・清水・国交省が挑むデジタルツイン化の“新時代”

1962年2月12日生まれ、福岡県出身。昭和61年4月に旭硝子入社、研究開発や商品開発・設計、施工指導、技術営業、ルート営業、システム構築等を経験した後にコンサルタントとして独立。製造業・建設会社・住宅会社を中心に売上拡大・コストダウン・商品開発・設計などのコンサルティングを行う。その他に、事業調査、原稿執筆、構造設計研修、住宅検査なども行っている。MABコンサルティング代表。東京国際大学非常勤講師(中小企業論・生産管理論)。著書は「改革・改善のための戦略デザイン 建設業DX」、「土木業界の動向とカラクリがよ~くわかる本(第3版)」「建設業界の動向とカラクリがよ~くわかる本(第4版)」(いずれも秀和システム)など多数。

建設業界で活用が進む「デジタルツイン」

デジタルツインは、インターネットに接続した機器を活用して現実空間の情報を取得し、サイバー空間内に現実空間の環境を再現することで、リアルタイムなモニタリングやシミュレーションを可能にします。たとえば生産工程で活用した場合、生産工程のデータを仮想空間で一元化して見ることができるため、生産ラインに問題が発生した際の原因究明が容易になるなどの効果を期待できます。一方建設業におけるデジタルツインでは、現実空間の実際の建物と仮想空間におけるBIM(Building Information Modelin:コンピューター上で作成した3Dモデルに、コストや仕上げ、管理情報などのデータを追加したデータベース)モデルをツインとします。そして、BIMによる3次元モデル、建材・設備の製品情報、構造物の状況を伝えるセンサー情報によって、現実の構造物を仮想空間に再現します。

現実空間の変化が仮想空間にも同時に起こるという連動性を持たせます。これにより設計内容がこれからどのように現実化し、今後の工程によって現実の構造物がどうなるかを予測することができます。

仮想空間では、現実空間で見えにくい部分を可視化することができます。さらに費用面や時間的制約といった理由から現実空間で試すことのできないアイデアを、仮想空間で試行することができるため、現実空間の工程を最適化することができます。

鹿島建設:人・モノのデータで現場を可視化

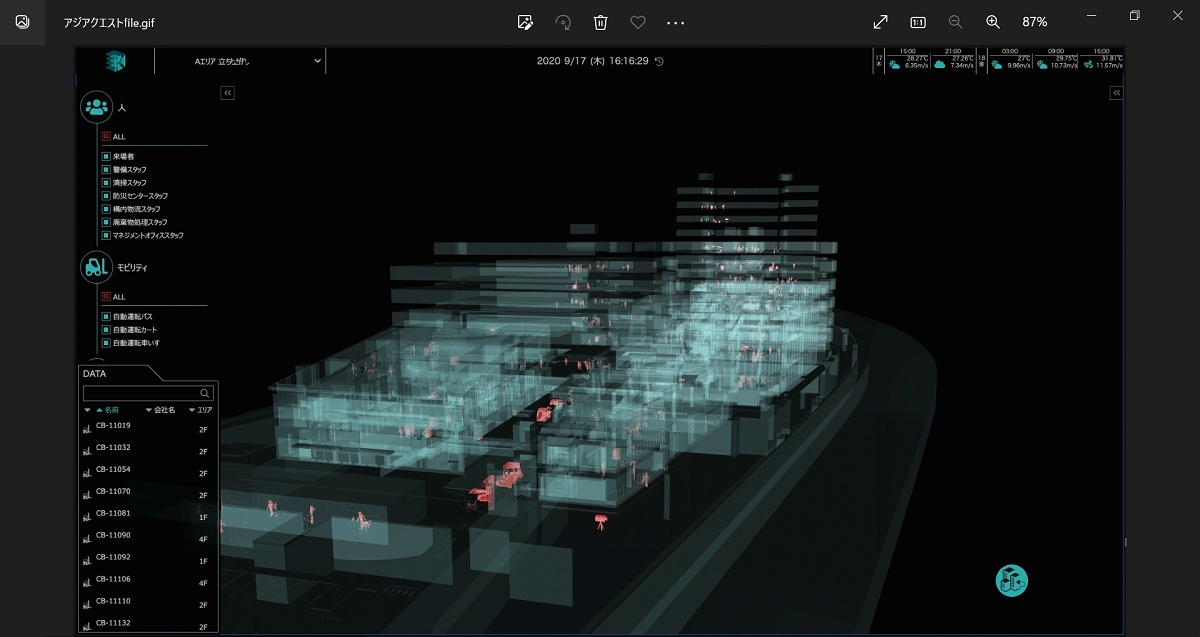

鹿島建設は、システム開発などを手掛けるアジアクエスト、GIS(地理情報システム)に特化したソフトウェア開発などを提供するマルティスープと共同で、建築現場のデジタルツインである「3D K-Field」を開発しています。現場に設置されたさまざまなIoTセンサーで取得したヒトやモノのデータを仮想空間に表示することで、リアルタイムに建設現場の状態を可視化します。

稼働状況の可視化や遊休機材の特定によりコスト削減につなげられるだけでなく、バイタル情報を取得して作業者のリアルタイムの健康状態を確認することもできます。行動履歴から作業実績を把握することもできます。

また構造を変えたらどのような変化が起きるかというシミュレーションも行うことができます。その結果を現実空間に適用したり、結果から得た構造変化の候補を絞って現実空間で検証したりできます。建設業のデジタルツインにより、設計・施工・維持管理の各工程における効率的な工程設計や現場の安全性向上、生産性向上を図ることができます。

【次ページ】清水建設:建設OSで竣工後もアップデート

建設・土木・建築のおすすめコンテンツ

建設・土木・建築の関連コンテンツ

PR

PR

PR