- 会員限定

- 2010/07/05 掲載

プロジェクト診断の手法を身につける【第12回】情報戦略ガバナンス

ボストン・コンサルティング グループ 井上潤吾氏

ボストン コンサルティング グループ マネージング・ディレクター&シニア・パートナー、福岡オフィス代表。東京大学工学部卒業、東京大学大学院工学系修士修了、ペンシルバニア大学経営学修士(MBA)。日本電信電話(現NTT)を経て1995年にBCGに入社。BCGリスク・コンプライアンスグループの日本リーダー。テクノロジー&デジタルアドバンテッジグループ、およびテクノロジー・メディア・通信グループのコアメンバー。広範な業界における情報テクノロジー、およびデジタル分野の支援経験が豊富。著書に『守りつつ攻める企業―BCG流「攻守のサイクル」マネジメント』(東洋経済新報社)、共著書に『BCGが読む経営の論点2018』、日経ムック『BCG カーボンニュートラル経営戦略』(日本経済新聞出版)、共訳書に『情報スーパーハイウエーとリテールバンキング』(日経BP)、『クラウゼヴィッツの戦略思考』(ダイヤモンド社)。

プロジェクト評価手法の分類

プロジェクトマネジメントにおけるプロジェクト評価には、二つの意味がある。一つは、これからプロジェクトを起こそうとする際に、プロ ジェクトの進捗評価ツールとして予め設定しておくものである。もう一つは、すでに進行しているプロジェクトに対して、経営陣や他部門がそ の進捗状況に対して確認したい場合に行うプロジェクト診断に用いるものである。前者は、ソフトウェア開発において従来から研究されてきた分野であるが、後者は、筆者が属するような外部機関がプロジェクト評価ツールとして用いているものであるため、学究分野としては確立しにくい面がある。そこでここでは、後者の現在進行中のプロジェクトに対する診断手法について説明する。

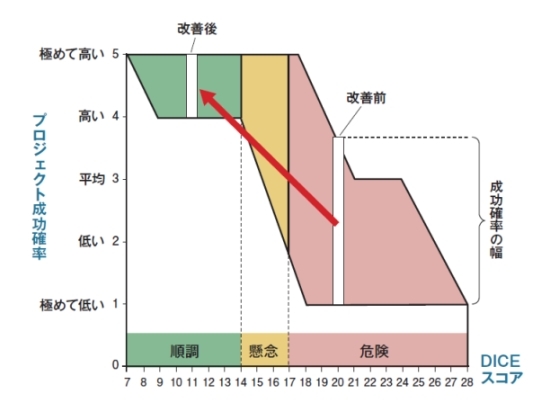

当事者ではない外部機関が、短期間にプロジェクト診断をする手法には、大きく二つのタイプがある。一つは、プロジェクトを主要な構成要素に分解し、それぞれの構成要素のあるべき姿を設定し、そのあるべき姿と現実を比較することによって、ギャップを出し、そのギャップの大きさ、ギャップが生じている項目の重要度によって現状を診断する。たとえば、情報システムの構築プロジェクトにおける主要な構成要素は、スコープと目的、事業価値と経済性、ガバナンスと組織、アーキテクチャと成果物、計画と実行の5要素である。そこで、それぞれの要素について、主要な質問を投げかけ、その答えによって理想と現実のギャップを洗い出すのである。

もう一つの手法は、「プロジェクトの利害関係者である幹部社員は、プロジェクトの進捗状況に対して全体とは言わないまでも一面の事実を理解している」という前提の下、上記の幹部社員に適切な質問をすることによって、プロジェクトの状況を全体的に捉え、全体としてうまく進行しているか、進行していないとするとどういう点が気になるかということをヒアリングし、その総合評価として現行のプロジェクトを診断するのである。

両手法は、それぞれ一長一短がある。前者の理想と現実のギャップを抽出するやり方は手法がストレートであるためわかりやすいが、その答えが正しくなければ間違った診断をしてしまうことになる。したがって、その答えを設定している外部機関の力量如何で、プロジェクトの最高品質レベルが規定されるということである。一方、後者は現行プロジェクトのあらゆる利害関係者の意見を聞くことができるため、見落としが少なくその診断結果に対して理解が得られやすい。しかし、重要な課題とそれほど重要でない課題の違いがわかりにくく、ヒアリングの結果をどのような重み付けで診断するかというスコアリングモデルが重要になってくる。

IT戦略・IT投資・DXのおすすめコンテンツ

IT戦略・IT投資・DXの関連コンテンツ

PR

PR

PR