- 会員限定

- 2019/09/11 掲載

世界最大のダム建設、久保田豊が途上国のインフラ開発に一生を捧げたワケ

連載:企業立志伝

1956年広島県生まれ。経済・経営ジャーナリスト。慶應義塾大学卒。業界紙記者を経てフリージャーナリストとして独立。トヨタからアップル、グーグルまで、業界を問わず幅広い取材経験を持ち、企業風土や働き方、人材育成から投資まで、鋭い論旨を展開することで定評がある。主な著書に『世界最高峰CEO 43人の問題解決術』(KADOKAWA)『難局に打ち勝った100人に学ぶ 乗り越えた人の言葉』(KADOKAWA)『ウォーレン・バフェット 巨富を生み出す7つの法則』(朝日新聞出版)『「ものづくりの現場」の名語録』(PHP文庫)『大企業立志伝 トヨタ・キヤノン・日立などの創業者に学べ』(ビジネス+IT BOOKS)などがある。

創業者の人生とともに世界中のトップ企業の源流を探る『企業立志伝』をビジネス+ITにて連載中。

父の教え「誠」とは

久保田氏は1890年、熊本県阿蘇山の麓で父・愿(すなお)、母・みつの長男として生まれています。阿蘇郡役所の書記を務めていた父親が子どもたちに常々説いていたのが「誠」という言葉だったそうです。それは「真心をもってことに当たれば惑うものはない。必ずそこに勇気が起こる。そしてその勇気は誠から生まれるものだ」(『私の履歴書』p88)という考えです。これは久保田氏が生涯大切にした心構え、「誠意をもってことにあたれば必ず途は拓ける」につながったものと思われます。

阿蘇の雄大な大地で育った久保田氏は、太陽が東から昇り、西に沈むのを見ながらいつもこう思っていたそうです。

「あのお日さまの昇る穴と沈む穴を見に行きたい」(『私の履歴書』p90)

その言葉通り、やがて久保田氏は生涯「太陽の昇るところと沈むところ」を求めて世界中を駆け巡ることになります。

当時、出世コースではなかった「土木」の道へ

久保田氏は中学から高等学校、東京大学へと進む際に、「出世を望むならば法律を学んで中央政府の官吏になる」と言われるほどの「法科万能の時代」に、あえて工科、それもあえて土木を選びます。この選択が、ふるさとの太陽を見て願ったように、世界を飛び回る生き方へと導きました。土木の道へ進む決断をした当時を振り返って久保田氏はこう話しています。

「悪い道を直し、自動車道路をつくろう、レールを敷いて汽車を走らせよう、洪水を治めてやろうといった大きな夢を将来の仕事として抱いていたからである」(『私の履歴書』p98)

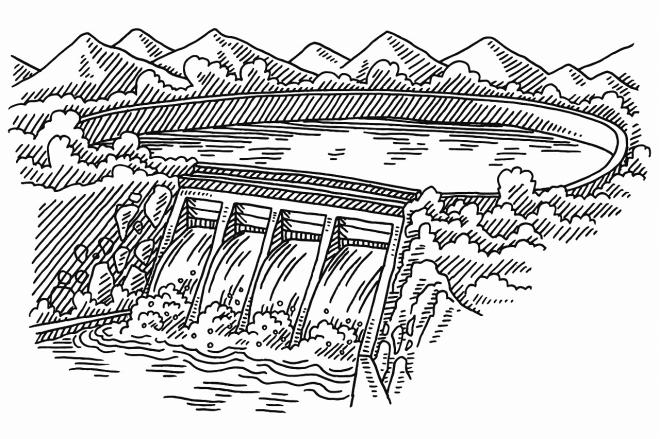

当時、水力発電所建設に関する記事が新聞にもしばしば載るようになり、久保田氏自身も故郷に近い川に発電所をつくろうと考えていたといいます。

ジレンマを抱えた内務省時代

事実、日本では桂川や鬼怒川、木曽川や宇治川、猪苗代湖などにダムや発電所が次々とつくられるようになります。久保田氏も大学で学んだ「発電土木」の知識を生かすべく1914年にいったんは内務省土木局に就職します。ここで久保田氏は自分なりに創意工夫を凝らし、いつも陣頭に立って働いたそうです。そんな久保田氏に強い影響を与えたのが東京土木出張所の所長・中原貞三郎氏です。中原氏の人生哲学を表す言葉が残っています。

「自然と戦って民生に幸福をもたらす。これが我々の喜びである。すなわち技師は天職であり、月給をもらうために働くのではない」(『私の履歴書』p103)

ほかにもパナマ運河の掘削工事に単独で出かけた青山士氏など素晴らしい人との出会いがありました。

しかし、若い久保田氏にとって「役所は窮屈なところ。思うように仕事ができないようになっている」(『20世紀日本の経済人』Ⅱp223)として1920年に退官、水力発電の可能性を探るべく単身朝鮮半島へと渡ったのです。

「水力発電」に魅せられた青年の挑戦

そんな久保田氏のもとを訪ねてきたのが、大学の先輩で、地図を読む名人と言われた森田一雄氏です。

2人が目を付けたのが鴨緑江(おうりょくこう)に注ぐ赴戦江(ふせんこう)と長津江(ちょうしんこう)です。早速、水利使用の申請書を提出しますが、問題は電力をつくったとして、それを使ってくれる企業をどうするかでした。

大量の電力を消費する事業と言えば、電気化学工業です。そこで、久保田氏は鴨緑江流域に大規模なダムを開発して、その電力を利用して事業を興すことを計画します。

【次ページ】「電気化学工業の父」との出会い、世界最大級のダム建設は波乱の連続

リーダーシップのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR