- 2020/04/13 掲載

よくわかるAI超入門~先生、難しい説明や専門用語なしでAIのことを教えてください~

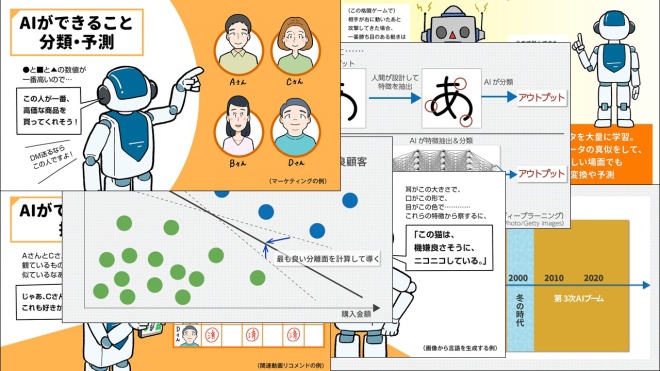

「AIができることは3~5つ」って本当?

──AI(人工知能)という言葉を、ニュースで聞かない日はありませんね。「〇〇社がAI活用ビジネスを開始!」とか「この製品はAI技術を使っています」とか。どんどん進化するAIに「仕事を奪われる」「人類が滅ぼされる」なんて話もあります。AIを過大評価して「何でもやってくれるんじゃないか」と期待したり、反対に「仕事がなくなる」とおびえる風潮、ありますね。

AIがどうやって動いているかを知ろうとしないで、表面的にAIを理解しようとする人がとても多いのがよくないと思っています。まるで人のような知能を持った機械が処理しているように勘違いされています。AIがあたかも人間と同じように考えるかのように書いている雑誌や記事も多いですね。

──えっ、違うんですか?

高木 友博氏

マーケティング理論にも精通し、人の購買行動の解析、高精度ターゲティング及びマーケティング全体の高度デジタル化に関する先端的研究を行う。同時に、顧問として多くの企業で技術戦略や事業戦略、実プロダクト開発にも携わる。

AIをあまりわかっていない人が解説記事を書き、それを読んで中途半端な受け売りで連鎖的に記事が書かれていたりするために、世の中が間違った期待や、不要な恐れだらけになっている、というのが今の状況です。

実際のところ、今のAIができることって、ざっくり3~5つしかないんですよ。

──それだけしかできないんですか?

はい、それだけしかできないんです。で、まずAIがどのように動いているか、その仕組みから話させてください。

「AIで何ができるか?」など、表面的にしか書いていない書籍はいくらでもありますが、それでは、正しい理解ができないので。

──「分かった気」にならないためですね。よろしくお願いします!

「機械学習」ってなんですか?なぜ私の好みがわかるんですか?

まずは、すごく単純なお話をします。ここに2種類の果物があります。小さい子どもにそれぞれの名前を教えたいとき、あなたはどうしますか?

(Photo/Getty Images)

|

(Photo/Getty Images)

|

──えっと、写真を見せながら「これがりんご」「これがみかん」って教えると思います。

そうですね。あえてすごく単純に説明しますけど、そのとき子どもの頭の中では、きっと一番大きな差である「色」で区別をつけるでしょうね。すると、次に下の写真を見せて「これは何?」と聞けば多くの子どもがきっと「みかん」と答える。

過去の事例から何かを学ぶ。それを新規の事例に対して当てはめて、正解を出す。子供のころから、私たち人間が普通に行っていることですね。これをコンピュータにやらせましょう、というのが機械学習です。

事例から学習するので「学習」といい、学習した後は、初めて遭遇する事例にも対応できるから、知的といえます。でもそれしかやっていません。

──そう言われると簡単そうですが。

もう1つ、今度はAIが現在よく使われているマーケティングの事例を見せますね。構造はまったくりんご・みかんの話とまったく同じです。

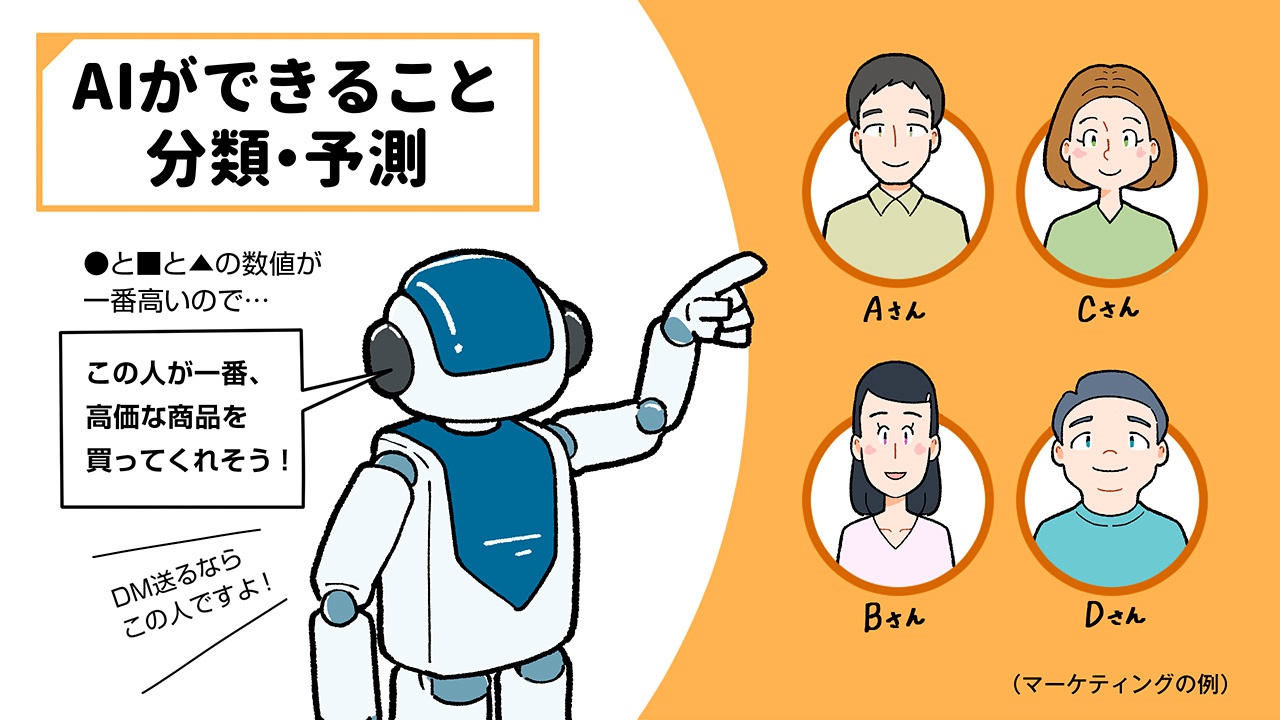

ここにAさん、Bさんという2人の顧客がいます。この2人にどんなDM(ダイレクトメール)を送るべきか。Aさんが毎月何度も高価格の商品を購入してくれる優良顧客なら、より高価な商品を訴求するDMを送ればよい。Cさん、Dさんと顧客が増えても、高額商品を売りたいなら、よりAさんに近い特徴を持っている人にだけDMを送ればよい。こういった判断は、マーケティングの人が普段やっていることですね。

みかんとりんごの例になぞらえて言えば、どちらがみかんを買う顧客かどちらがりんごを買う顧客かをあらかじめ学習しておけば、新しい顧客が現れたときに、みかんを買う顧客かりんごを買う顧客かはすぐに判断できます。みかんを売りたいときには、みかんの顧客だけにDMを送ればよいことになります。

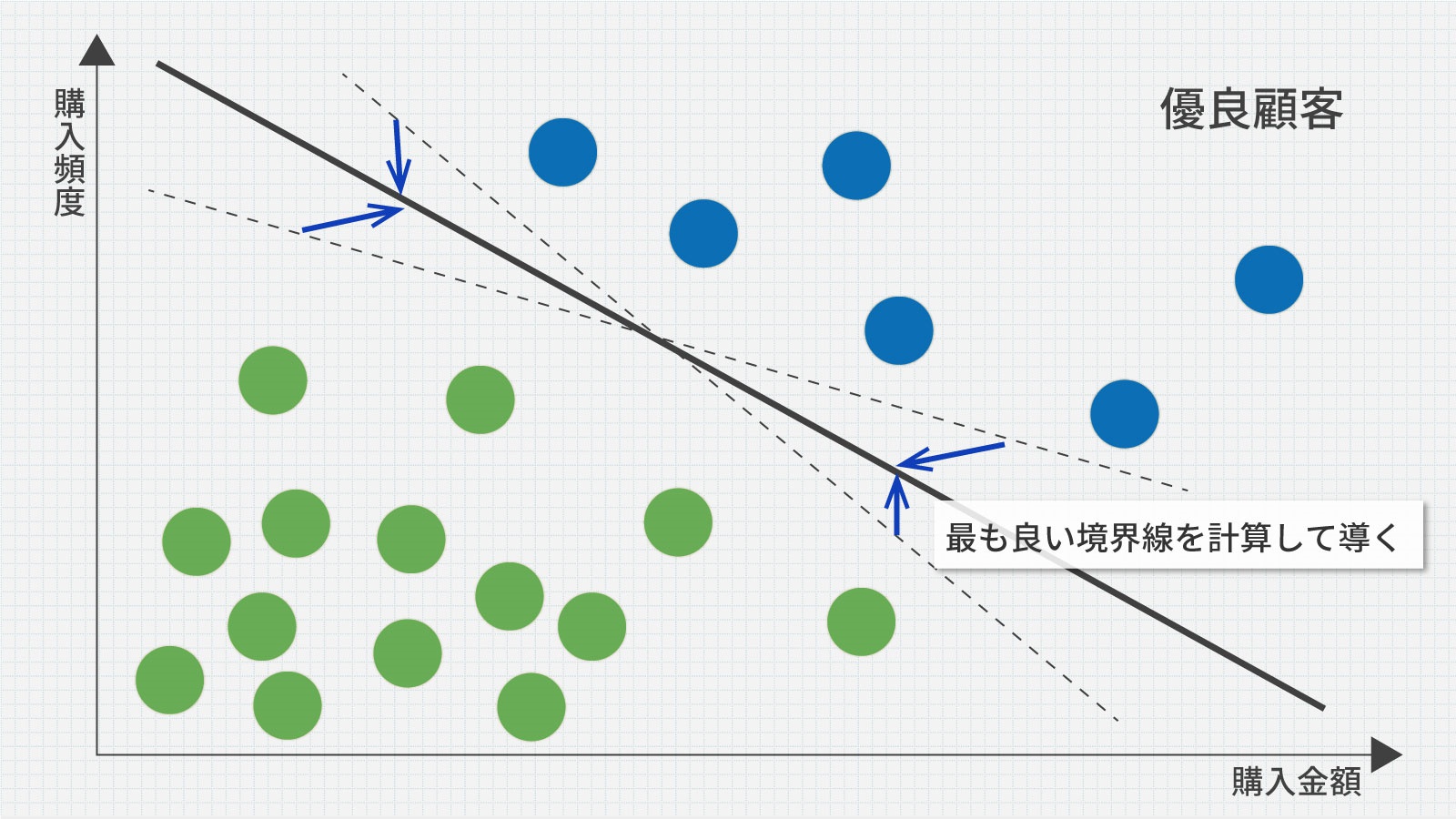

これを機械にやらせるとどうなるかというと、すごく単純化した図が以下です。下の横軸を購入金額、縦軸を購入頻度として、“優良顧客”とそうでない顧客にうまく分ける線を計算して引きます。

“計算する”というと難しく聞こえますが、「一番間違い(エラー)が少ないよう考えていくとこうなるよね」という線です。図を描いて線を引くなら、小学生にだってできます。

この線ができれば新しい顧客を分析するときも、その線のどちら側にいるかだけで優良顧客かどうかすぐに分かる。これはさっきのりんごとみかんの例とおなじように、過去の事例を学習して新たな事例に対応する、ということしかやっていませんよね。

──だとすると、AIは小学生でもできることをやっているってことですか? それだと、AIって必要なくないですか?

その意味では、そのとおりです。ただ、この説明は非常に単純化してあります。実際には「色」「購入頻度×購入金額」だけでなく、年齢とか普段購入しているものとか、どんな会話をしたかとか、非常に多くの特徴を見て判断をします。

「●×■×▲×★×◆×……」と注目しなければならない“特徴”(持っている性質)が数百から数千、多いときは数万になります。人間は何万通りもの特徴を見て判断することは頭がこんがらがってできない。しかし、機械は違います。どれだけ特徴が増えても同じように計算して、区別できます。

繰り返しになりますが、これが「機械学習」(マシンラーニング)です。機械が過去から学習して、新たなものを分類する。やっていることは単純でこれだけです。AIが未来の売上などを予測するのも、同じように過去の傾向から導き出しているというわけです。

それから、ほかにAIができることとして「推薦(レコメンド)」があります。推薦は、日常生活でもよく目にしているのではないですか?

──はい、YouTubeでもアマゾンのECサイトでもどんどんおすすめされちゃって……。AIにがっつり好みを把握されてしまっています。

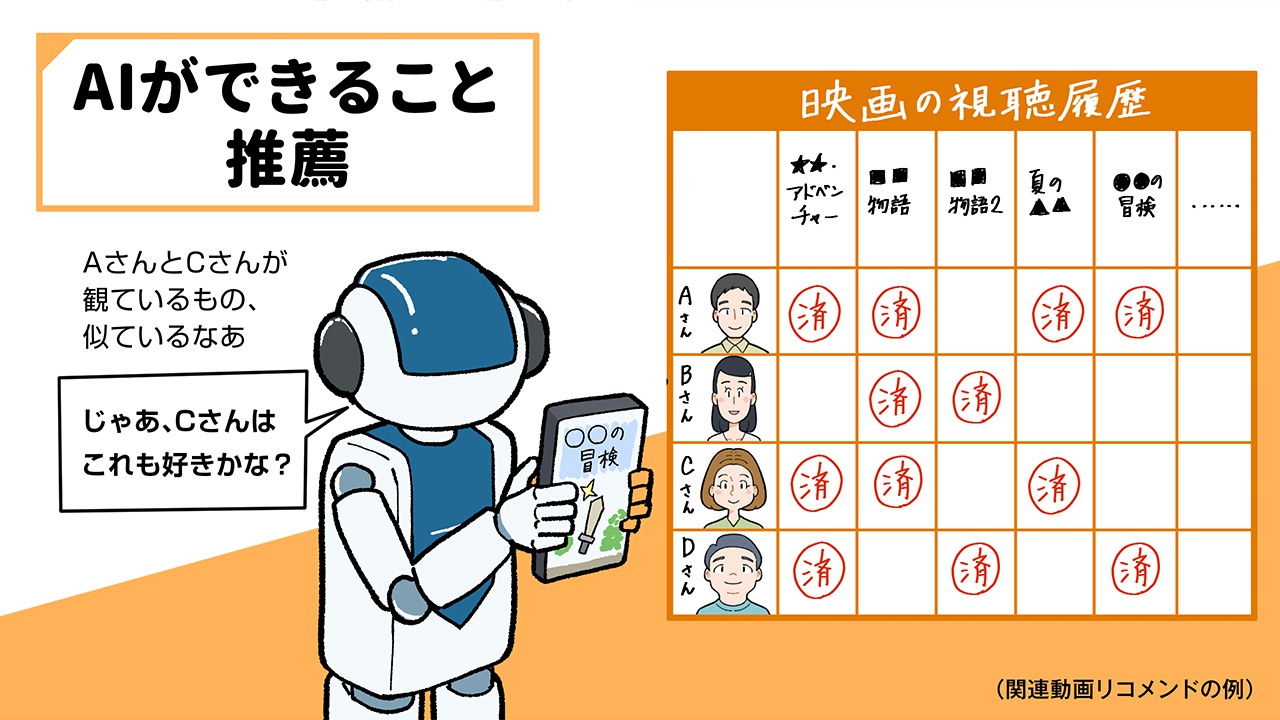

よくそのように説明されていますが、実はあなたの好みをAIが把握しているわけではありませんよ。同じ閲覧履歴を持っている人がチェックしたものを当てはめているだけなんです。

たとえば「●」「▲」「■」を見ている人がすでにいたら、「●」「▲」を見ている人に「■」をおすすめする、といった具合に。実際にはもっと多くのデータを参照していたり、必ずしも完全一致ではなかったりしますが、やっている原理はこの程度の単純なもので、●や▲の内容が何であるかは、AIはまったく見ていません。言ってみれば、商品番号しか見ていません。

「AIエンジンが顧客の好みを把握して推薦します」などとうたっているサービスがよくありますが、別にAIが好みを把握しているわけではないことが分かりますか? 実際には、買った商品番号の類似性を見て当てはめているだけです。好みを分析しているのではなく、似ているかどうかを計算しているのです。

──何だか身もふたもないですね。てっきり、人間がやるように、好みを分析しているのかと思っていました。

「ニューラルネットワーク」「ディープラーニング」ってどういう意味?

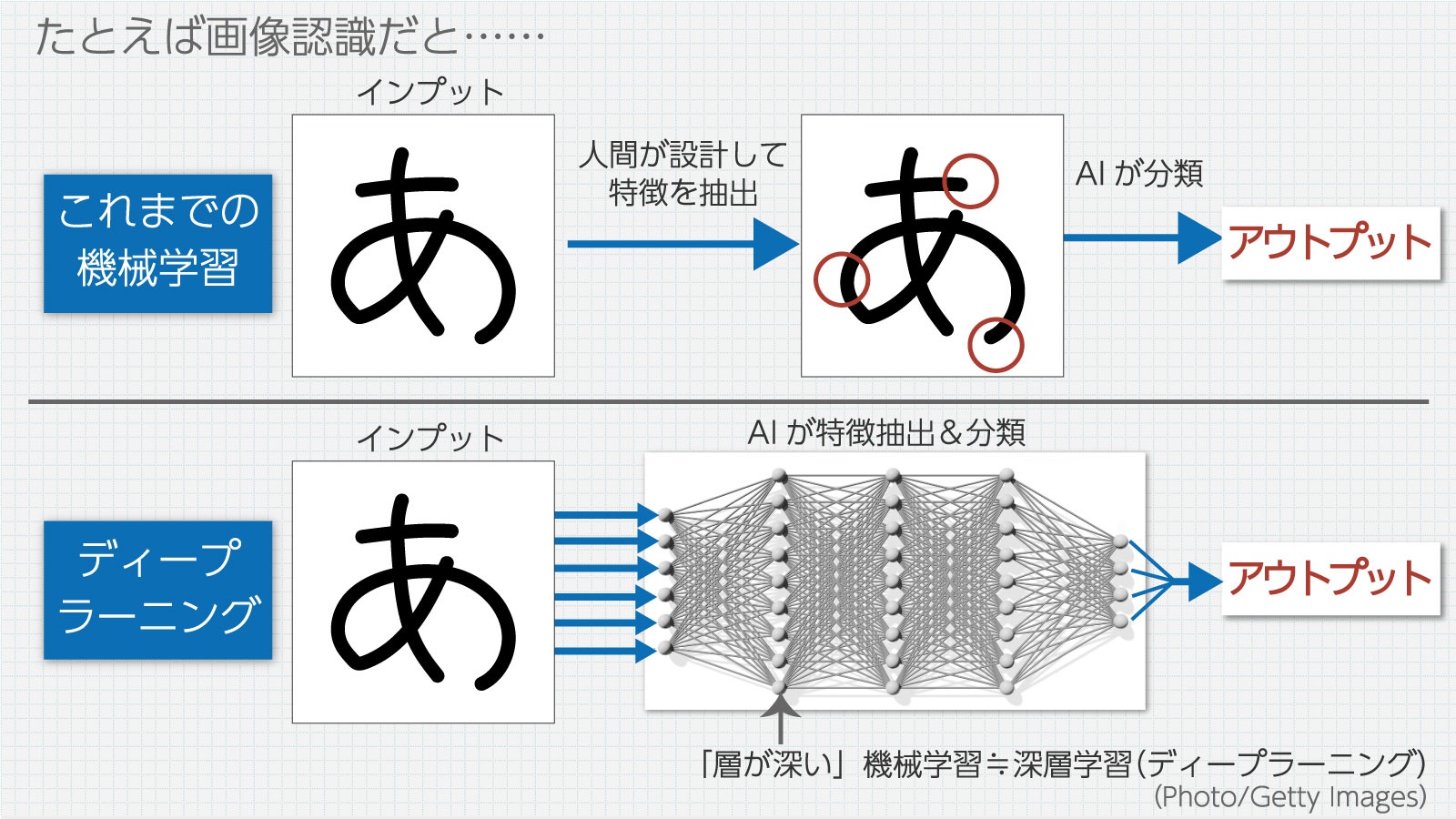

あと、もう1つ、AIは「生成」「変換」もできるのですが、その前に知識としてディープラーニング(深層学習)についても説明しておきますね。──ディープラーニング! よく聞く単語が出てきました!なんかすごい仕組みなんですよね。 ディープラーニングは機械学習の中の1分野です。やっていることは、今まで話したこととあまり変わりませんよ。ただ、ここまで見てきた機械学習だと、あらかじめ人間が「“購入頻度×購入金額”という2つの特徴で分類せよ!」のように「どこに注目するべきか」決める必要がありました。

その「注目する特徴の抽出」までも、人間の手を介さずに行えるのがディープラーニングです。さっきの例だと、「“●×■×……(1万個以上の特徴)”で分類しよう」というところも、機械が出すわけです。

──そこまで機械がやってくれるんですね。じゃあ、“深層”なんて意味深な言葉使わないで、「全自動機械学習」とかのほうがわかりやすくないですか?

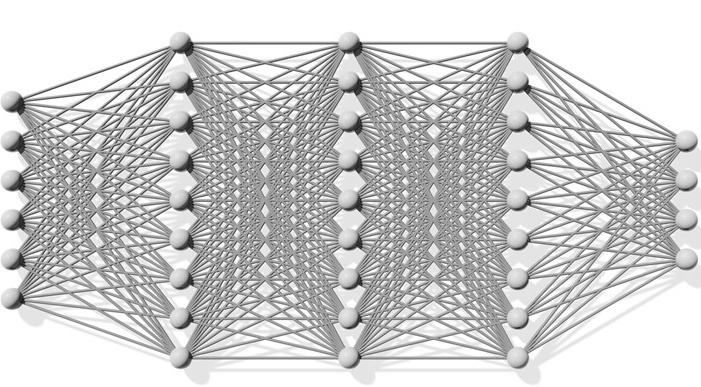

それでも良いと思います。では、なぜ「深層」と付いたかを説明するために、まずニューラルネットワークの話をしましょうか。これは、ざっくりいうと人間の脳を真似したネットワークです。

──「ニューラルネットワーク」もすごくよく聞きます!

さっき優良顧客とそうでない顧客を分類するために引いた線を思い出してください。あれは「y=3x+4」みたいな式で表せるわけですが、より複雑で、数式では表せないようなケースももちろんあります。何しろ、何万通りもの特徴で分類していくのです。

そこで数式の代わりに用いるのが、人間の脳の神経を真似したモデル、「ニューラルネットワーク」というわけです。下のような図で、よく表されますね。

ここを詳しく説明しすぎると話がそれてしまうので、「そんなモデルがあるのね」と覚えておいてください。

──へー、数式だけではカバーしきれない範囲の計算をする仕組みがあるんですね。

そのニューラルネットワークはいくつかの層(上の図なら5つ)に分かれていますが、より複雑な状況でも答えを出すためにこの層がいくつも重なり合って相互に学習を行っているのが深層学習──ディープラーニングです。どの部分がつながりあえばもっとよい判定になるか、それも含めて学習しているのです。

“深層”というのは、このニューラルネットワークがよりよい判定を出すためにつながりあって、幾重もの深い層の重なりになっていることを表しています。複雑で難しい判定ほど、ニューラルネットワークの層は深くなっていきます。

どの特徴に注目するか、人間が考えるよりもこのニューラルネットワークに任せたほうが分類の精度が良いので、ディープラーニングが流行っています。

──「機械学習」「ニューラルネットワーク」「ディープラーニング」。よく聞く単語は、すべてひと続きの話だったんですね。

はい。とても大まかに整理すると、「機械学習」は過去の事例を学習して新しく遭遇するものでも分類をすることです。それを数式とは別の脳の神経回路網のまねをしたやりかたで行うための方式が「ニューラルネットワーク」。機械学習における“特徴抽出”までニューラルネットワークで行い、その分深くなったのが「ディープラーニング」です。

画像認識や翻訳はどういう仕組み?

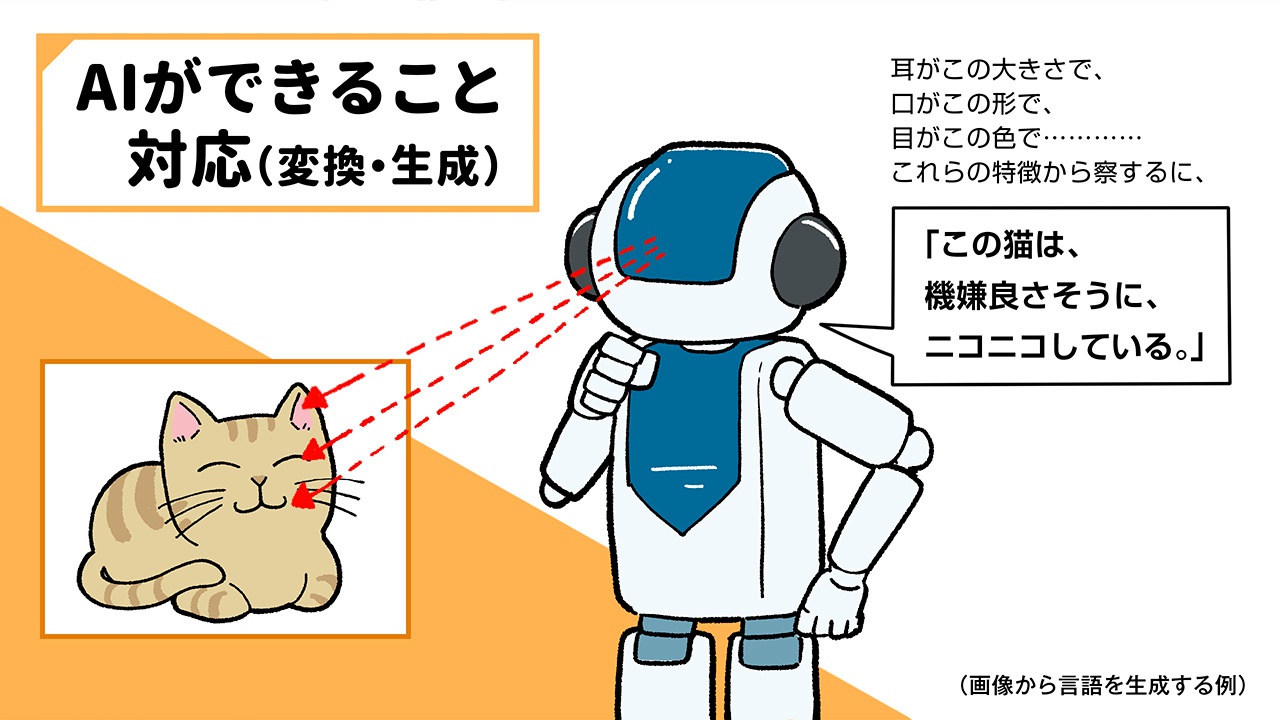

では、ニューラルネットやディープラーニングの仕組みについておおまかに分かってもらったところで、AIができることの1つである「生成」「変換」について説明していきます。インプットとアウトプットの「対応」と言い換えても良いですね。最初に挙げたみかんとりんごのような「画像認識」や、「翻訳」がそれにあたります。たとえば、大量かつ多様なネコの画像を学習し、新しいネコの画像を与えると「ネコ」と判定するでしょう。これは言い換えると、ネコの“画像”を「ネコ」という“言語”に変換したわけです。新たなインプットに対してアウトプットを出している。それだけのことです。

ここで注目してほしいのは、先ほど説明した「ディープラーニング」です。ディープラーニングは“特徴抽出”まで行います。“画像”というインプットを与えると、判断に必要な特徴量の抽出も自動で行い、その画像が何を示しているか判断して“言語”というアウトプットにつなげているのです。つまりここで、画像→言語への変換を行いました。

同じようなことは言語→言語でもできます。たとえば翻訳だと、英語とそれに対応する日本語をまず山ほど覚えさせて、それをもとに、英語というインプットを入れると、それに対して日本語というアウトプットに変換しています。グーグル翻訳などはこのようにできています。

──たくさん覚えて、インプットに対してアウトプットを出す。何だか、AIがすごく単純な機械に思えてきました。

そうです。私が説明したことをまとめると、今のAIができることは限られていると分かるでしょう。「分類」とそれに基づいた「予測」、「推薦」、そして「変換」や「生成」。これだけです。

AIというと何か人間を超えるようなすごい考察をしているように思われますが、実際にAIを使いこなしている人は目的によってこれらの部品を使い分けているんです。今のAIは人間全部をまねできるものではなくて、あくまで知的能力の一部だけのまねをした部品の集まりにすぎません。

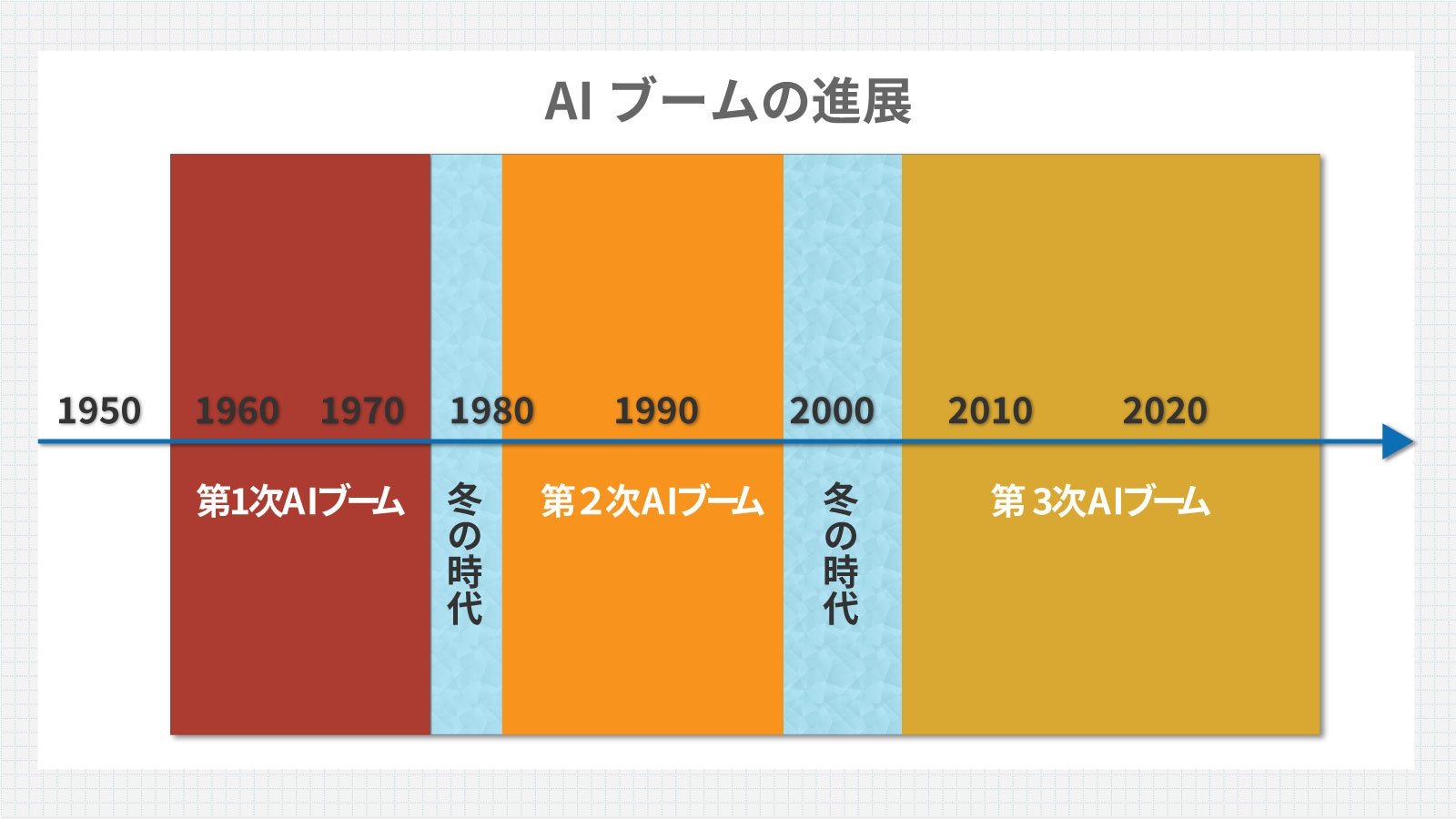

AIのこれまでの歴史を学んでみよう

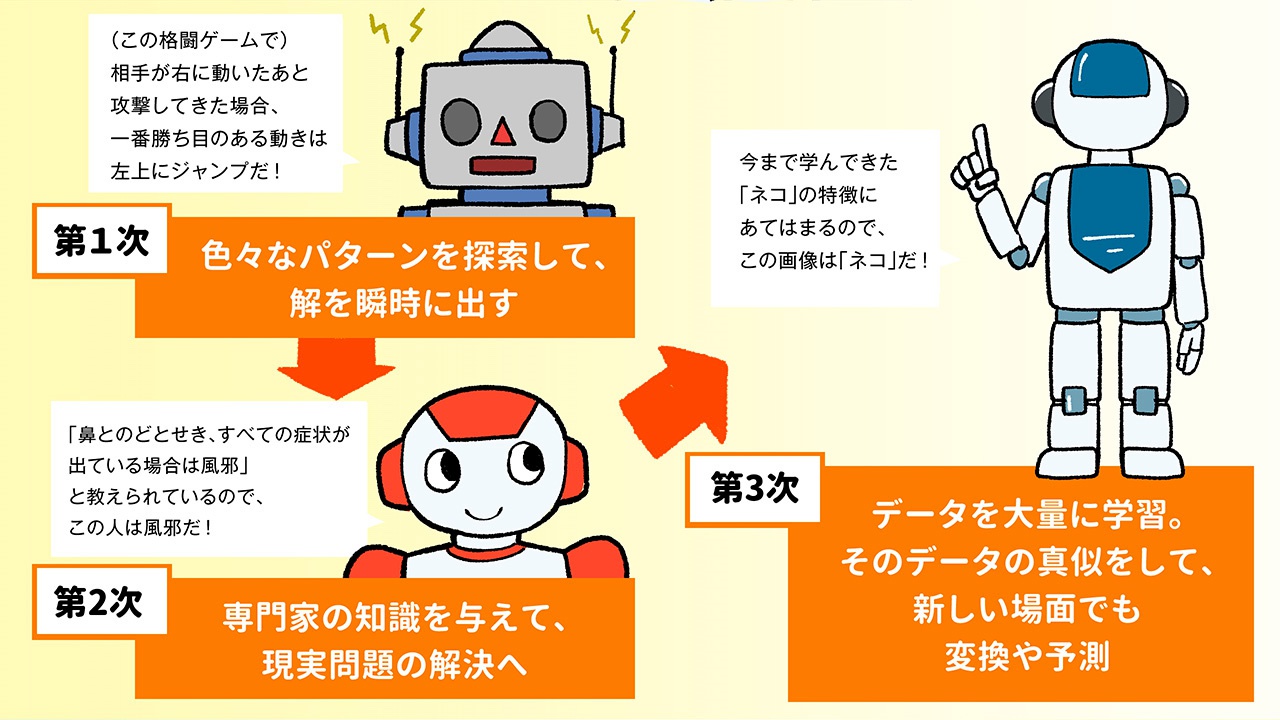

──先生、今は「第3次AIブーム」というらしいですね。今のAIが「すごそうだけどすごくない」のなら、昔のAIブームのときはどんな感じだったんですか?それでは、歴史を少しひもときましょうか。ざっくり最初に言ってしまうと、第1次ではAIに将棋とかチェスとかのゲームをやらせていたんですよ。第2次ではロジック(論理)でAIを動かそうとした。そして第3次の現在では、たくさんのデータを使っているわけです。

まず第1次について説明しますね。ボードゲームには、基本的には最も勝率が高い「最善手」というものが存在します。将棋でもチェスでもこの最善手を打ち続ければ、勝ちに近づいていきます。相手の手を予測した上でそれに対する自分が最善手を打ち続けると絶対に勝てるわけです。

──素人がプロに勝てないのも同じ感じですかね。トランプや麻雀みたいに“運”の要素がないので、勝ち方を知っている方が大体勝つ、みたいな。

この仕組みを簡単に説明すると、「もし相手がこう動いたら自分はこう動く」と先読みと試行錯誤を繰り返して最善手を探す、「探索」という作業をしているわけです。

これは「考えること」に見えるのでAIの研究対象としていたのですが、これに関しては人間を簡単に超えることができてしまった。選択肢の数が増えるほどコンピュータパワーも必要になりますが、それも技術の進歩によって補われて、人間よりも先を読めるようになってしまった。そして、人間より強くなってしまった。

ただし、これで決して人間の知能のまねができたわけではありません。これは、ゲーム盤のすごく限られた世界だけでの話ですから。リアルの世界では、私たちには手段もたくさんあるし、目に見えている情報がすべてではない。この延長線上では、リアル世界でAIを生かすことは難しいと分かったんです。

次に、研究者は人が考える仕組みとして「論理」に注目しました。これが第2次AIブームです。人間の判断をAIに代替させようと、「エキスパートシステム」というものを作ったこともありましたが、結果的にはうまくいきませんでした。

エキスパートシステムとは医療や金融など専門家の知識が入ったシステムで、たとえば、「こんな症状が出ている人の病名は、〇〇だ!」のように、「AならB」と論理的な仕組みで、知的処理を模倣します。このようにすれば、ボードゲームのまねではできなかった、実世界の知識なども取り込んだ知的処理をまねできるはずでした。

しかし実際には、このルール同士に矛盾があることもありましたし、例外にも対応する必要がありました。そのため、でき上がったエキスパートシステムは、職人芸の塊のようになり、作った人がいなくなると誰もいじれなくなるという問題もありました。これは、AIシステムをハンドメイドしていたから起こった問題ですね。

──なかなかうまくいきませんね。

そこに、Webが登場しました。ここからが、現在の第3次AIブームの話です。

ビッグデータといわれますが、Webにはたくさんのデータがあります。誰もが毎日、文章や画像をアップロードしているわけです。そうすると、AIが学習するためのデータには事欠かなくなったわけです。

人間がハンドメイドでルールを作るのが難しいなら、いっそのこと、入力と出力のデータをとにかく大量に持ってきてAIに覚えさせる。そうすればAIは学習して、翻訳をしたり画像認識をしたりしてくれる。1次や2次のAIに比べると、人がどう考えているかをまねするというよりも、入出力の対応を表面的にまねするだけの単純な仕組みですね。

──Webの登場と、技術の発展のおかげで今のAIが実現したんですね。でも、今までもなかなかうまくいかなかったじゃないですか? 第3次はもうそんな心配はないんですか?

表面的にしかなぞっていないので、問題は大ありです。まず、1次で行っていたような試行錯誤は行っておらず情報処理が一方通行なんです。入力と出力を大量に覚えさせているわけですから、入力から出力を出すことしかできない。第1次の段階では盤面から最善手を探すため、いろいろな手を試行錯誤していましたよね。

一番いいのは、第1次、第2次、第3次すべての特徴を統合するようなAIですが、今の段階では「どれか」を選ぶことしかできません。

後編ではAIにどのような仕事を任せるべきか、そしてAIの学び方を教えていただきます。

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR