- 会員限定

- 2020/11/09 掲載

今、必要なのは助産師だ──With Midwife岸畑氏「寄り添うことで救える命がある」

周産期女性の死亡要因1位が“自死”という現実

香川大学 医学部看護学科に入学し、学生時代から結婚式関連の事業を立ち上げて全国展開を果たした経験を持つ岸畑氏。その後、京都大学大学院 医学研究科に進み、大阪市内の総合病院で「助産師」として務めながら、妊娠・出産、育児、職場環境の改善など、女性と家族を中心とした支援サービスを提供する「With Midwife」を2019年に設立した。岸畑氏は、起業してでも解決したいと思った社会課題や背景について、「医療よりももっと前に『救える命』があるのです」と語る。

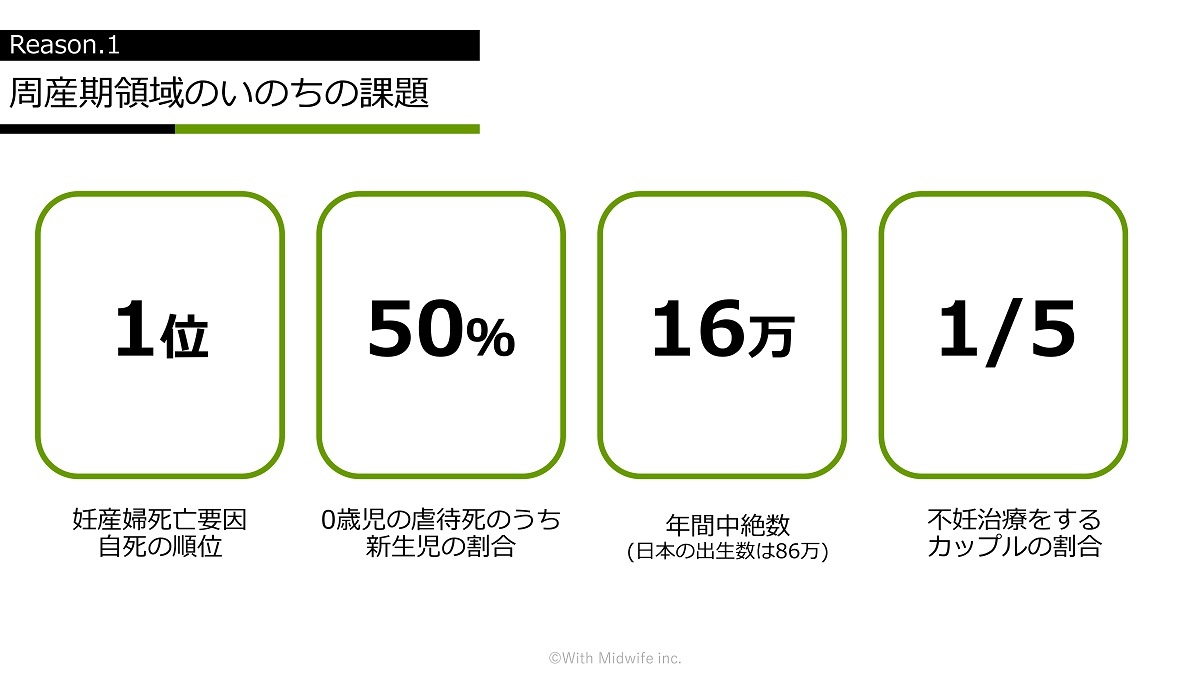

医療大国である日本でも、医療で救えない命の課題が数多くある。実は、妊娠してから出産後1年までのいわゆる「周産期」における妊産婦の死亡要因の1位は自死なのだ。これは産後うつが関係すると言われている。また、0歳児の虐待死のうち、その50%が新生児という現実がある。

さらに同氏は「年間の中絶数は16万件あり、流産や死産でも十分なケアを受けられない人たちがほとんどです。近年は、病院での出産後のサポートは1週間程度で短縮化する傾向にあります。誰にも寄り添ってもらえず、専門家のケアも届かないケースも増えています。周産期にまつわる課題に多くの女性が直面しています」と訴える。

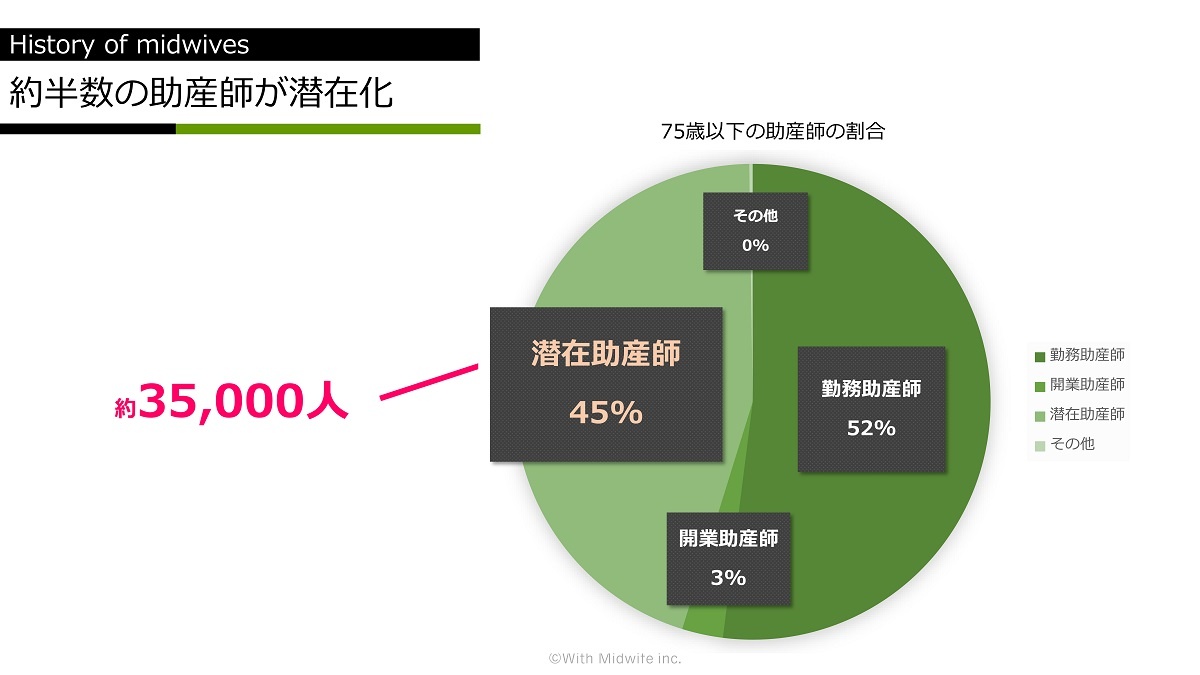

岸畑氏は、これらの課題を解決できる可能性を持つのが「助産師」ではないかと考えた。一般的に助産師というと、病院で出産をサポートする職業と思われている。しかし、「助産師」を意味する英語「midwife」には、「人生に寄り添う女性」という意味もあるのだ。さらに、そのポテンシャルを持つはずの助産師が潜在化しているという課題もあった。

「助産師は、全員が看護師の資格を持ち、半数が保健師資格も有するスペシャリストで、あらゆる人のライフステージに寄り添える仕事なのです。しかし、病院を一歩出ると、助産師として生活ができないという現実もあります」(岸畑氏)

現代にも“産婆”を──助産師を日常に呼び戻す

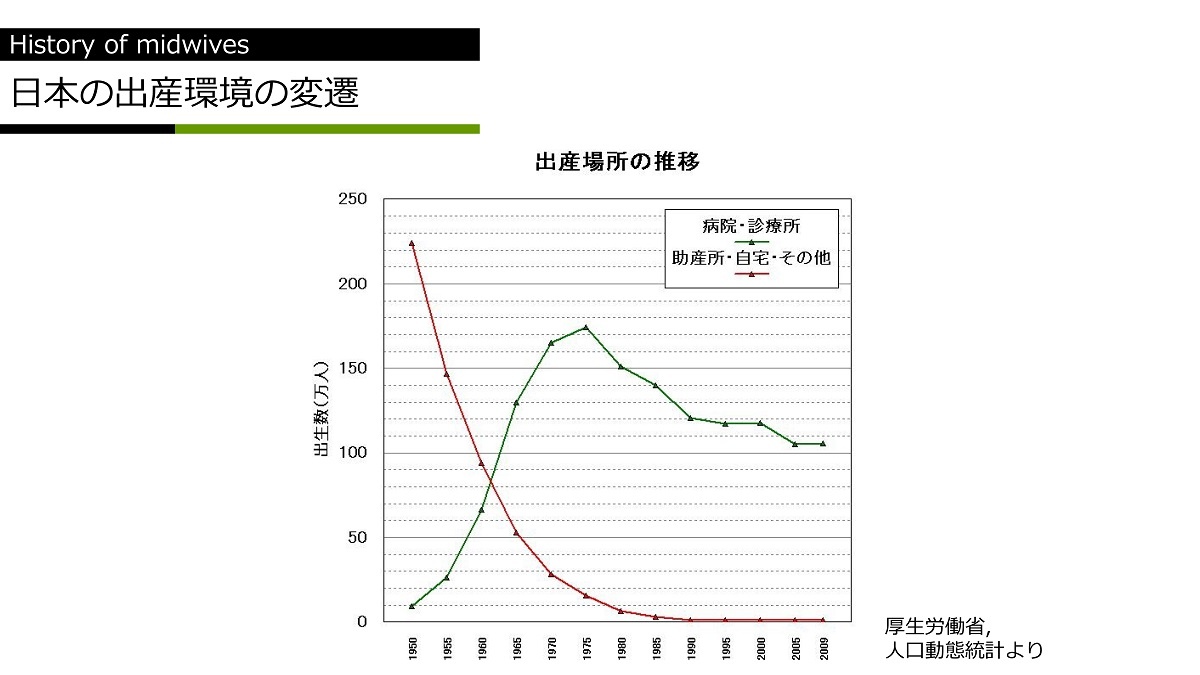

助産師は、戦前まで日本では「産婆」と呼ばれていたが、産前産後のケアだけでなく、子育てから、性教育、更年期のケア、婦人科疾患の知識まで持ち、地域をサポートする社会的な存在であった。しかし、戦後GHQの指示で、日本でのお産が施設分娩に移行する中で、助産師も次々に病院で働くようになった。そういった経緯があり、地域社会において新たな課題も出てきたわけだ。

「周産期を取り巻く課題を解決するには、助産師を日常に呼び戻し、“産婆”としての役割を復活させる必要があると考えています。私は、助産師が今よりもっと社会に貢献できる存在だと信じていますが、問題は病院外に助産師の雇用先がないことです。助産師は助産院を開業することもできますが、実際に収益が立つ人は少ないのです」(岸畑氏)

現代では助産師の「寄り添う」スキルに市場価値がつかず、収益も上げられていない。岸畑氏は「助産師が寄り添うことに市場価値がないのか?」という逆仮説を立て、助産師事業を行うことで、それを否定している真っ最中だという。また同氏は、助産師のポテンシャルと社会貢献の均衡が取れていない点にも気がついた。

【次ページ】広がる「顧問助産師」、むしろ男性従業員に必要?

ダイバーシティ・インクルージョンのおすすめコンテンツ

ダイバーシティ・インクルージョンの関連コンテンツ

PR

PR

PR