- 会員限定

- 2022/09/16 掲載

DATA-EXとは? NTTデータ・NEC・富士通も参加する「日本版GAIA-X」を解説

連載:デジタル産業構造論

株式会社d-strategy,inc 代表取締役CEO、東京国際大学 データサイエンス研究所 特任准教授

日立製作所、デロイトトーマツコンサルティング、野村総合研究所、産業革新投資機構 JIC-ベンチャーグロースインベストメンツを経て現職。2024年4月より東京国際大学データサイエンス研究所の特任准教授としてサプライチェーン×データサイエンスの教育・研究に従事。加えて、株式会社d-strategy,inc代表取締役CEOとして下記の企業支援を実施(https://dstrategyinc.com/)。

(1)企業のDX・ソリューション戦略・新規事業支援

(2)スタートアップの経営・事業戦略・事業開発支援

(3)大企業・CVCのオープンイノベーション・スタートアップ連携支援

(4)コンサルティングファーム・ソリューション会社向け後方支援

専門は生成AIを用いた経営変革(Generative DX戦略)、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革(プラットフォーム・リカーリング・ソリューションビジネスなど)、デザイン思考を用いた事業創出(社会課題起点)、インダストリー4.0・製造業IoT/DX、産業DX(建設・物流・農業など)、次世代モビリティ(空飛ぶクルマ、自動運転など)、スマートシティ・スーパーシティ、サステナビリティ(インダストリー5.0)、データ共有ネットワーク(IDSA、GAIA-X、Catena-Xなど)、ロボティクス・ロボットSIer、デジタルツイン・産業メタバース、エコシステムマネジメント、イノベーション創出・スタートアップ連携、ルール形成・標準化、デジタル地方事業創生など。

近著に『メタ産業革命~メタバース×デジタルツインでビジネスが変わる~』(日経BP)、『製造業プラットフォーム戦略』(日経BP)、『日本型プラットフォームビジネス』(日本経済新聞出版社/共著)。経済産業省『サプライチェーン強靭化・高度化を通じた、我が国とASEAN一体となった成長の実現研究会』委員(2022)、経済産業省『デジタル時代のグローバルサプライチェーン高度化研究会/グローバルサプライチェーンデータ共有・連携WG』委員(2022)、Webメディア ビジネス+ITでの連載『デジタル産業構造論』(月1回)、日経産業新聞連載『戦略フォーサイト ものづくりDX』(2022年2月-3月)など。

【問い合わせ:masahito.komiya@dstrategyinc.com】

データ共有の取り組みの“本質”

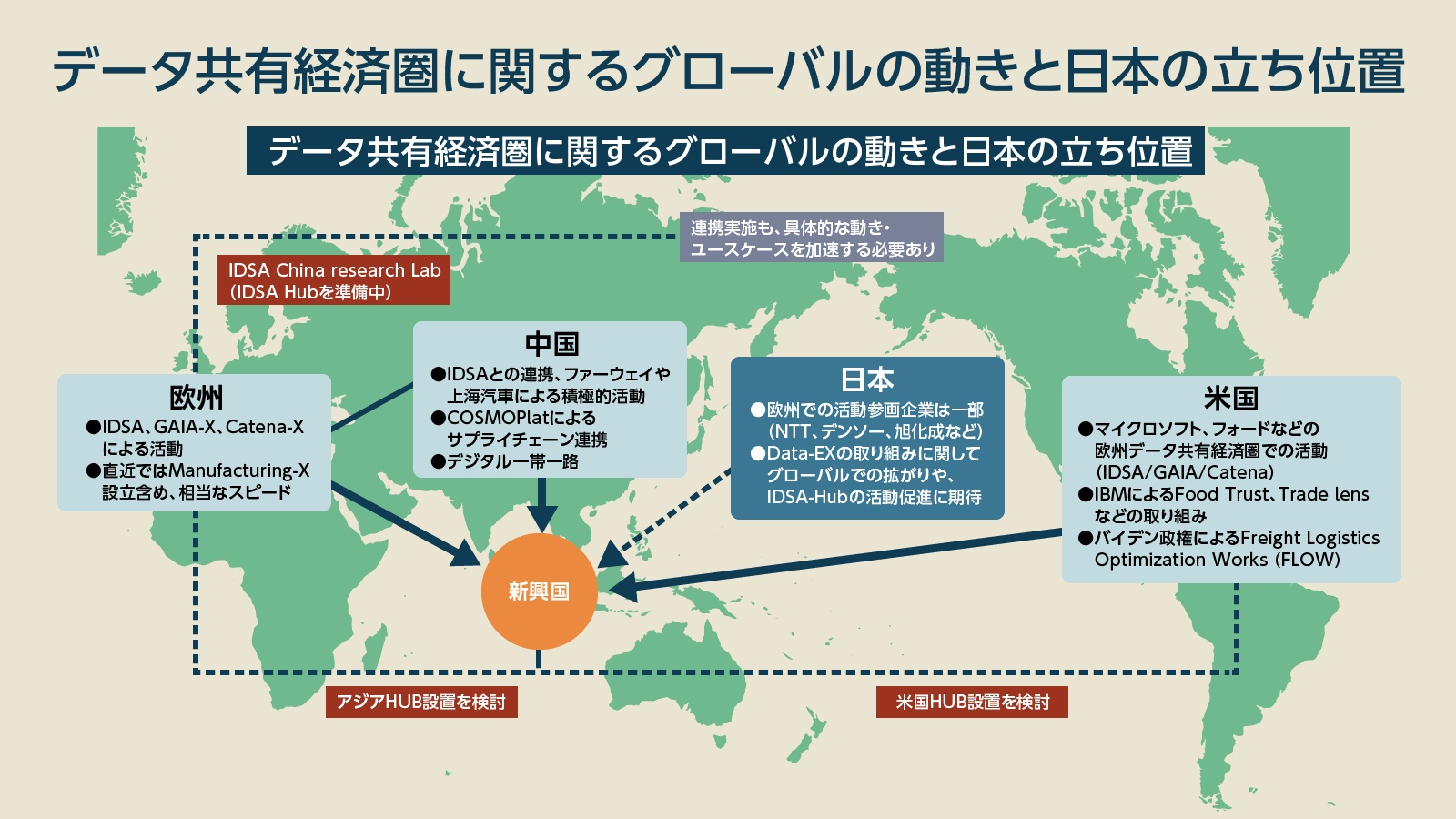

欧州では、産学官が連携し、企業や業界の垣根を超えたデータ共有の仕組み作りに向け、取り組みが加速している。これら動きを先導する代表的な組織・枠組みが下記の3つだ。データの主権を担保したデータ共有のルール策定を目的とした組織

■GAIA-X

中央サーバーを介さない分散型のデータ共有(Federation Service)の実現を目的に発足した組織

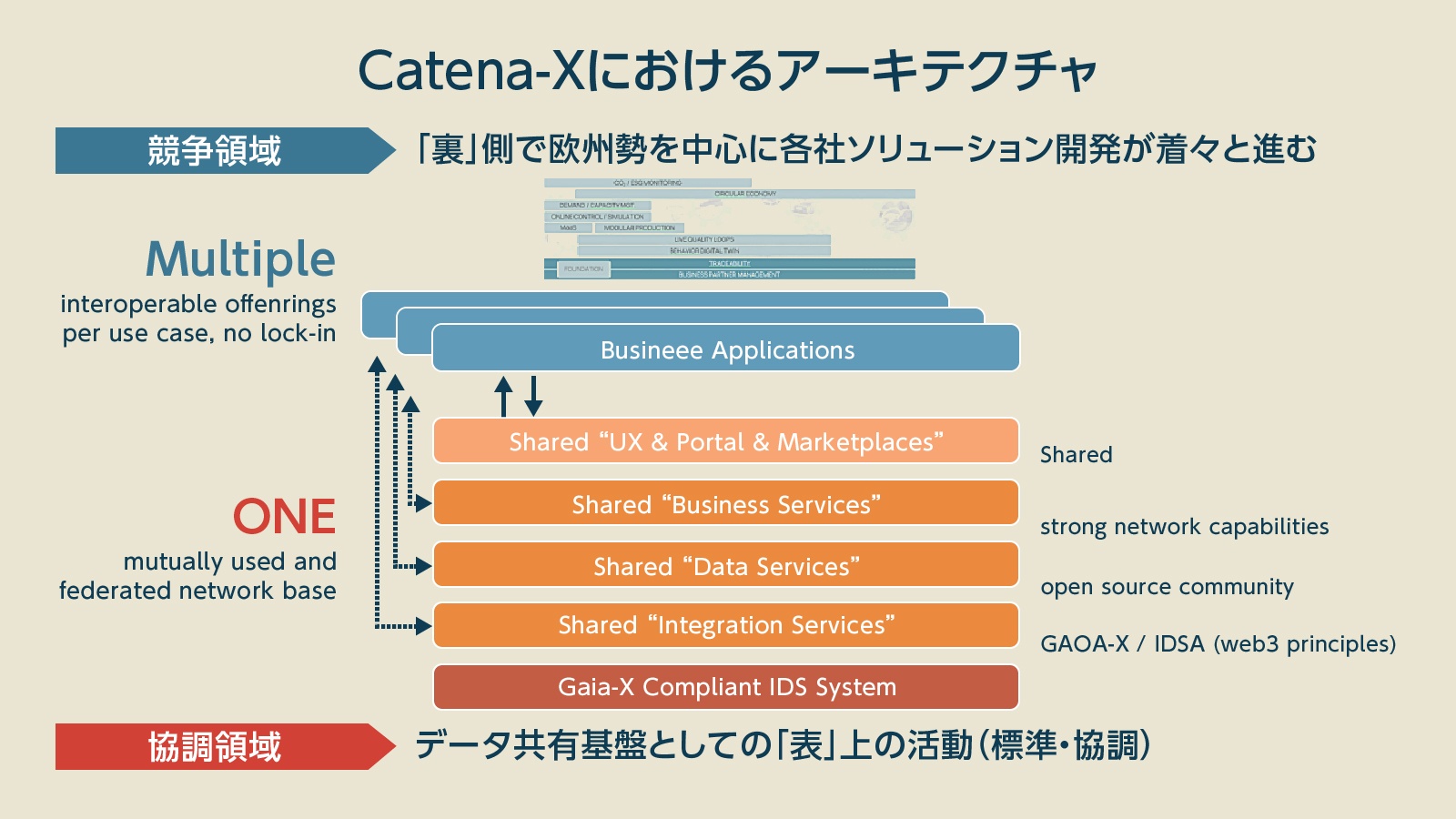

■Catena-X

自動車業界におけるデータ共有のエコシステム構築を目指すプロジェクト

これらデータ共有基盤構築に向けた取り組みで表に見えるのは、標準策定などの協調領域の活動であるが、本質はその裏側にある。これらデータ共有が必須となる社会・事業環境を規制や標準を通じて創出するとともに、その裏でそれを前提としたソリューションを競争領域として着々と開発・準備を進めているのだ。

そのため、上記などの標準化の取り組みを様子見や情報収集のスタンスで相対している間に、裏の競争領域のソリューション開発では「すでに勝負あった」の状態になることは避けなければならない。

日本企業としてこれらの取り組みに積極的に参画している企業は一部に限られるが、自らルールを作っていき、自社のビジネスモデルやソリューションを創出するスタンスで臨む必要がある。

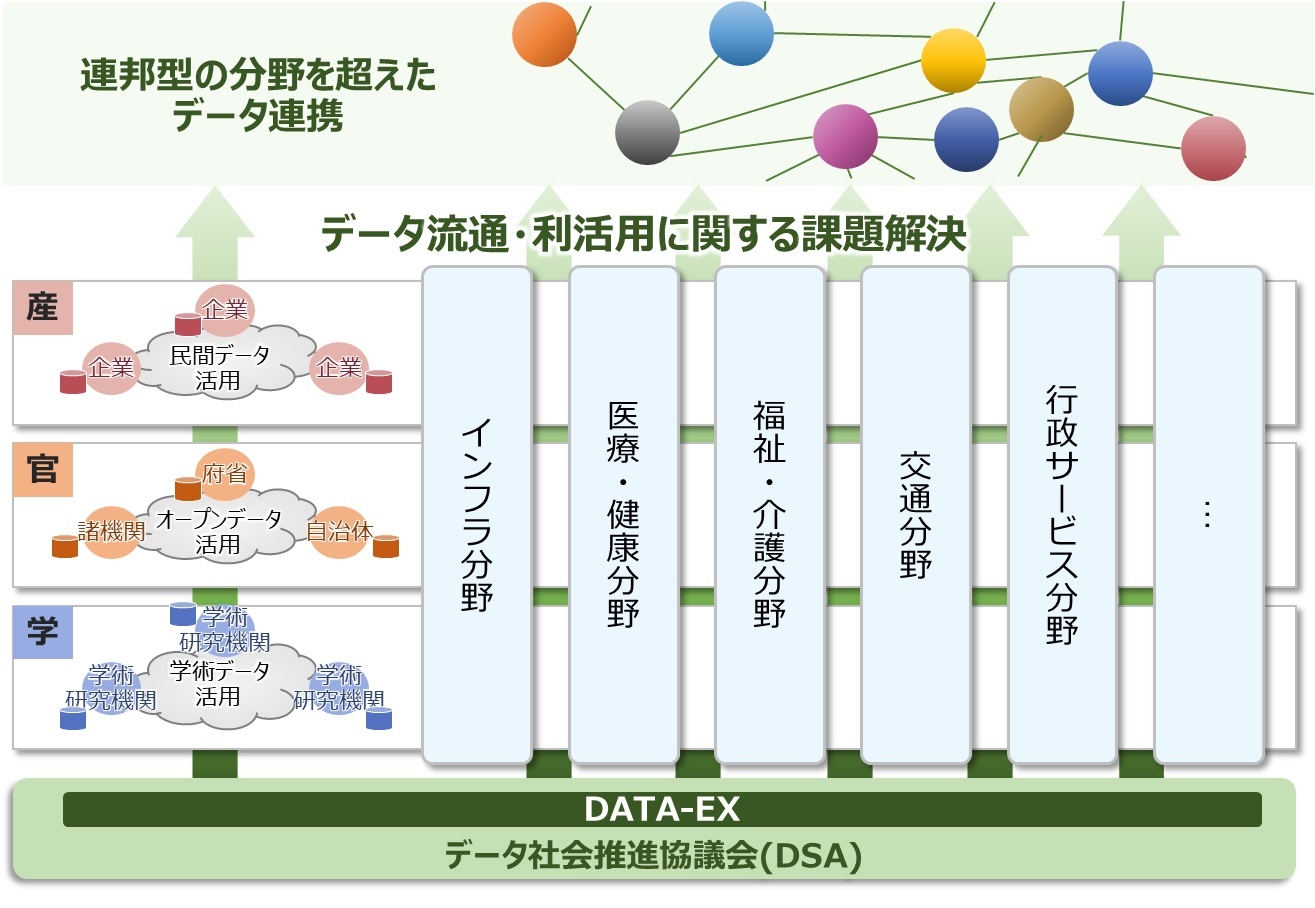

日本のデータ共有を推進する「データ社会推進協議会」

日本におけるデータ共有を推進する機構として、2021年4月に設立された「データ社会推進協議会(DSA:Data Society Alliance)」がある。同機構は、企業・産業を超えたデータ連携の在り方の定義、標準・ルール策定を実施しており、170を超える企業・組織が参加している。参加企業を見ると、NTTデータ、NEC、富士通、電通国際情報サービス、日本オラクル、日本アイ・ビー・エム、日本マイクロソフト、グーグル、アマゾン ウェブ サービス ジャパンなど、大手企業がいくつも参加していることが分かる。CPS時代では仮想空間と現実空間をデータが行き来するようになる。DSAとしてはデータの流通・共有が業界を超えて産学官で行われることで、新たなイノベーションを創出することを目指している。

従来までは幅広いデータを活用して意思決定に生かすことは多くのデータを有する大企業に限られていたが、中小企業も含めて幅広い主体が共有し活用できる仕組み作りが重要であると捉えている。

データ社会推進協議会の「DATA-EX」とは

「DATA-EX」とは、分野を超えたデータ連携を実現するために、DSAが行う取り組みの総称だ。具体的活動としては下記の3つとなる。- 分野を超えたデータ連携に関わる基盤構築(標準化、基準策定など)

- 分野を超えたデータ利活用サービスの創出(各種実証、ベストプラクティス共有など)

- 分野を超えたデータ連携に関わる社会実装支援(開発支援ツール提供、人材育成など)

先行する欧州では産業を超えた連携だけでなく、スマートシティをはじめ都市・社会など範囲が幅広くなったことにより、データ連携の主体の多様化が進んでいる。こうした中、日本においてはデータの競争領域・協調領域の振り分けが進んでおらず、自社や限られた企業間で囲い込む傾向にあった。また、コロナ禍でも政府・自治体や関係組織間でのデータ連携の課題が浮き彫りとなったのが現状だ。

これら課題をクリアすべく、DSAでは取引相手の信用度や与信、データ記録、データ取引市場の形成などによりデータ共有の経済的インセンティブを生み出し、それによってCPS時代におけるデータ流通を促進する考えだ。

また、DSAはIDSAやGAIA-Xなどと国際標準化に向けた提携を行っている。IDSAやGAIA-Xとの連携においては、日本版のハブの設立も発表されている。今後、日本国内とともに、グローバルでのデータ共有の仕組み作り・標準策定に取り組む方針だ。

ここからは、データ共有がなかなか進まない日本の課題を整理し、課題解決のヒントを解説していく。

【次ページ】遅れる日本…何から対応すべきか?

製造業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR