- 会員限定

- 2018/04/13 掲載

納豆値上げのホントの理由、「国産大豆の新時代」が幕開け

納豆の値上げは「原材料費」が理由ではない?

「おかめ納豆」で知られる納豆業界最大手のタカノフーズ(本社・茨城県小美玉市)は2018年1月、4月から27年ぶりに値上げすると発表していたが、業界第2位のミツカン(本社・愛知県半田市)も4月2日、6月からの値上げを発表し追随した。こちらは2年ぶり。業界大手ではあづま食品(本社・栃木県宇都宮市)も5月以降に値上げするという。

いずれも値上げ幅は10~20%の範囲内だが、その理由は「円安で原材料の輸入大豆が高止まりしている」(タカノフーズ)、「人件費の高騰など製造コスト増」(ミツカン)と微妙に異なる。

しかし原材料について言えば、大豆の国際価格は2015年以降は1トン当たり400ドル前後、日本円で4万円台で安定的に推移し、しかも年初から為替は円高に振れている。値上げするなら2012年9月に大豆の国際価格が史上最高の1トン当たり650.7ドルを記録したときや、アベノミクスの初期に円安が急速に進行した2013年のほうが、原材料高という説明に納得が行っただろう。

ではなぜ、今なのか? どうやら本当の理由は「納豆の消費が旺盛になり、メーカーが強気になっているから」であるようだ。

「一過性ではない上昇基調」、“国産シフト”が進む消費者

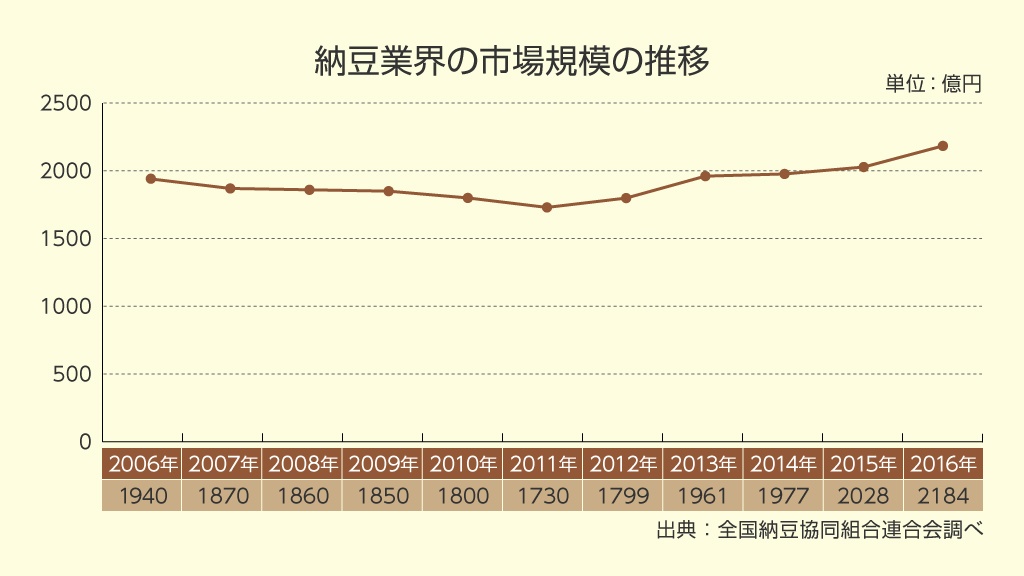

全国納豆協同組合連合会が毎年夏に発表している「納豆業界の市場規模」の推移をたどると、2006年は1,940億円だった市場規模は2011年には1,730億円と10.8%も縮小した。2012年は1,799億円へ4%弱、戻しただけに留まる。茨城県、福島県、岩手県など納豆消費量の上位県が東日本大震災の被災地と重なった不運もある。大豆の輸入価格が高騰してもメーカーは「消費者の納豆離れが怖くて、値上げなどとてもできない」が本音だったのだろう。

ところがその後、納豆の市場規模は右肩上がりの拡大を続ける。2013年は前年比約9%、2016年は前年比約8%の成長を遂げた。2016年の市場規模は2184億円と過去最高水準となり、2011年の底から5年間で26.2%もの拡大を見せている。

今すぐビジネス+IT会員に

ご登録ください。

すべて無料!今日から使える、

仕事に役立つ情報満載!

-

ここでしか見られない

2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!

-

完全無料

登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!

-

トレンドを聞いて学ぶ

年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!

-

興味関心のみ厳選

トピック(タグ)をフォローして自動収集!

農業・漁業・林業・畜産業のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR