- 会員限定

- 2016/04/25 掲載

Androidの父アンディ・ルービンが説く、モバイルからAIへの潮流変化で変わる人の役割

ITジャーナリスト。明治学院大学国際学部卒業後、週刊誌記者などを経て、2001年よりIT専門出版社に入社。「Windows Server World」「Computerworld」編集部にてエンタープライズITに関する取材/執筆に携わる。2013年6月に独立し、ITジャーナリストとして始動。専門分野はセキュリティとビッグデータ。

Androidの父が感じる、モバイルからAIへのトレンド変化

ルービン氏は、AppleやMicrosoftなどで携帯端末のプラットフォーム構築に携わり、その進展に大きく貢献した人物である。Androidを開発していた時は、モバイル通信キャリアが同一のプラットフォームを横断的に利用し、アプリケーション開発ができるエコシステムを構築したいとの思いが強かったという。

「Androidの開発から離れても、そうした考えに変わりはなかった。だから、グーグル退職後はAndroidにこだわらず、複数の新しいプロジェクトを同時進行で支援したいと考え、『Playground Global』というベンチャーキャピタルを立ち上げた」(ルービン氏)

Playground Globalで特徴的なのは、資金面だけでなく技術面からもスタートアップ企業を支援することだ。ソフトウェアエンジニア、工業デザイナー、ネットワークエンジニアなど50名を雇い、3億ドルの投資資金とともに、知識、経験、技術も惜しみなくスタートアップ企業に提供した。

ルービン氏は、「さまざまな知識を持った人が、コラボレーションしながら技術を躍進させ、製品化を目指せば、成功する確率も上がる。また、技術支援することは、投資家としてのリスク軽減の発想もあった」と説明する。

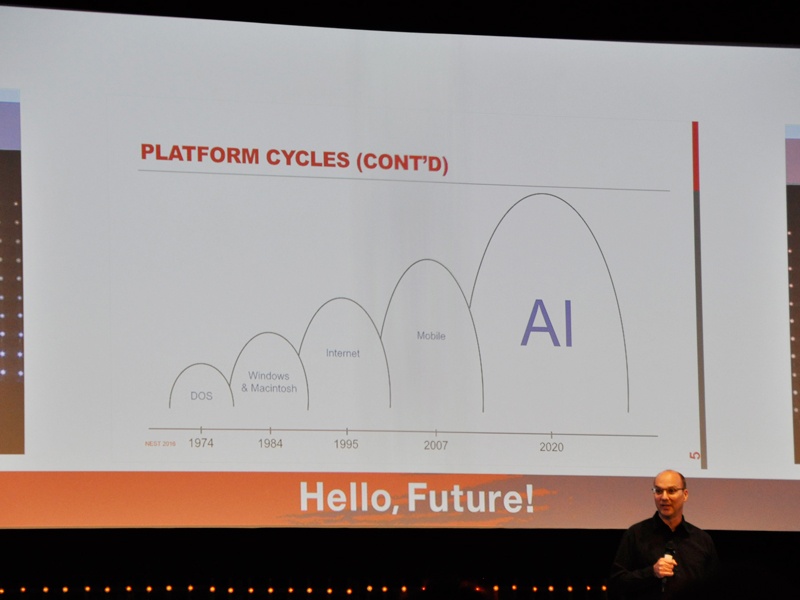

常に最新技術のトレンドを掴み、その発展と実用化に貢献してきた同氏は、「コンピューティング・プラットフォームトレンドが、10年~15年サイクルで台頭している」と指摘する。そして、コンピューティングの進化とともに、そのトレンドがもたらす影響力は大きくなり、それまでのトレンドを包含する形で市場に浸透していくとの見方を示す。

「数年前からモバイル・コンピューティングのトレンドが浸透している。では、モバイルの次に来る“波”は何か。私は、間違いなくAI(人工知能)だと思う。トレンドの波に乗るタイミングの見極めも大切だが、AIは次の産業革命となり、ポジティブな意味で世界を大きく変える」(ルービン氏)

クラウドはAIの頭脳であり、故郷である

現在のAIを下支えしているのは、クラウド・コンピューティングだ。ルービン氏は「AIにとってクラウドは、頭脳であり故郷だ」と表現する。その理由は、クラウド上には大量のデータが蓄積され、同データをもとに分析することで、意志決定や次なる行動を起こすことができるからだ。

現在のAIはパターンマッチングで画像認識をしたりゲームの攻略をしたりする“だけ”だが、将来的には人間同等に学習して、判断を下せる存在になるというのが、ルービン氏の見解である。

先日、グーグル傘下のDeepMindが開発した囲碁ソフト「AlphaGo(アルファ碁)」が、人間の囲碁世界チャンピオンに勝利した。しかし、同氏にとってAIが碁で人間を負かすことは、「AIの潜在能力のごく一部」に過ぎないようだ。

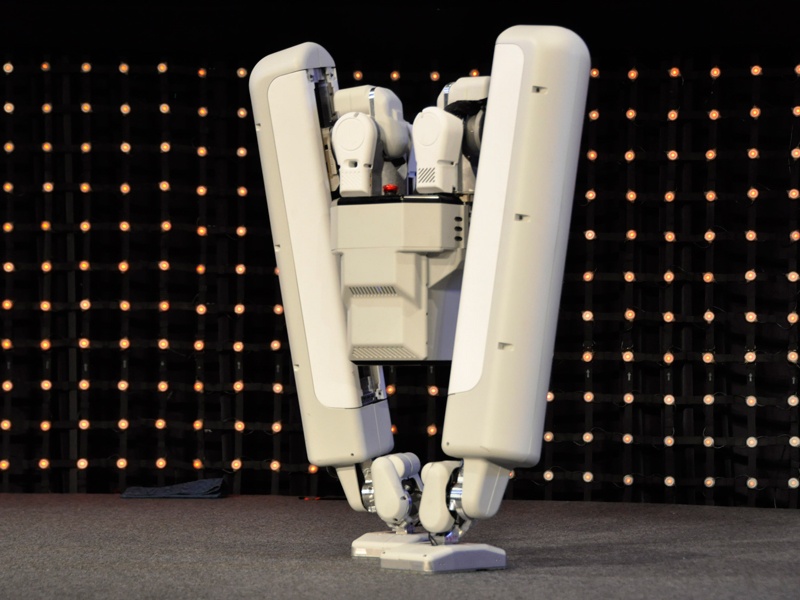

「AIが、意志決定や次なる行動を起こす」ことを具現化したものが、AI搭載ロボットである。基調講演ではAI搭載ロボット開発の取り組みとして、SCHAFTの二足歩行ロボットが紹介された。

SCHAFTは東京大学の研究室から誕生したロボットベンチャー起業で、2013年末にグーグルが買収している。SCHAFTのメンバーは現在、グーグル傘下のAlphabetで、ロボット開発プロジェクト「X」(旧 Google X)チームの一員として研究開発を進めている。デモには元東大助教で、SCHAFT時代に同社CTOを務めた中西 雄飛氏が登壇。開発中の等身大二足歩行ロボットを披露した。

このロボットは階段や雪上、山道など、足場が悪い場所でも自立した安定歩行が可能。「人間が通れる場所ならどこでも歩ける」(中西氏)のが特徴で、ロボットアームを取り付ければ、より複雑な動作もできるという。中西氏は「現時点で具体的な用途は決まっていない」としながらも、「社会や人の役に立つような用途で使われるロボットにしたい」と、その意気込みを語る。さらにXでは荷物のある場所を自分で認識し、指定された場所まで運搬するロボットの開発なども手掛けているという。

【次ページ】AI時代に求められる人のスキルと役割

AI・生成AIのおすすめコンテンツ

AI・生成AIの関連コンテンツ

PR

PR

PR