- 会員限定

- 2017/06/21 掲載

システム開発プロジェクトの成否が「社内政治で決まる」本当の理由

プロジェクト成功の可否はQCDだけではない

「あなたがそんな人間だとは思わなかった」。これは、私がIT部門長として人事システムの刷新を行った時に、人事部長から経営会議の席で言われた言葉である。QCDは満たしていたが、果たしてこのプロジェクトは成功したと言えるのだろうか。IT部門は信頼を勝ち得たのだろうか。

「QCDは満たしたが四面楚歌となるシナリオ」と、「QCDは完全ではないが協力者が増えるシナリオ」がある。成功しても仲間が減ってしまったら意味がない。プロジェクトの運営では、こういったことを考えなければならない。QCDだけでなく、信頼関係の構築が重要だ。

確かに、現状ではQCDの優先順位が高い。日本情報システム・ユーザー協会の『ソフトウェアメトリックス調査2016年版』によると、「システム企画における優先度」の1位は「納期」で46%、2位が「品質」で26%、3位が「コスト」と「ユーザー満足度」でともに14%である。

信頼関係はすぐに構築できるものではない。以下では、プロジェクトを成功に導く過程においてプロジェクトに参画させるべきステークホルダーは誰なのか、システム開発の工程ごとにステークホルダーをどう巻き込んでいけばよいのか、について解説する。

プロジェクトの特性/目的ごとにステークホルダーは異なる

会社には、さまざまな役職の人がおり、さまざまな部署がある。ユーザー部門以外にも、いくつかの部署が、それぞれの視点で経営を支えている。経営革新を担当するCEO、売上拡大を担当するCMO、利益率向上を担当するCFO、などである。プロジェクトの担当者はこうした異なる利害関係を持っている部署と付き合っていかなければならない。プロジェクトの種類もさまざまである。米ガートナーでは、プロジェクトを特性によって3つに分類している。会社の「変革に寄与するもの」、「成長に寄与するもの」、「運営に寄与するもの」である。たとえば、CEOは「会社の変革に寄与するもの」で、CMOは「成長に寄与するもの」、CROは「運営に寄与するもの」だ。

プロジェクトはぞれぞれ「売上拡大」や「事業継続」といった目的の特性がある。特性を自分たちのミッションとしている部署がそれぞれ異なり、特性に対して支持者となっている役職がそれぞれ異なっている。こうした部署や役職とコミュニケーションをとりながらプロジェクトを進めなければならない。

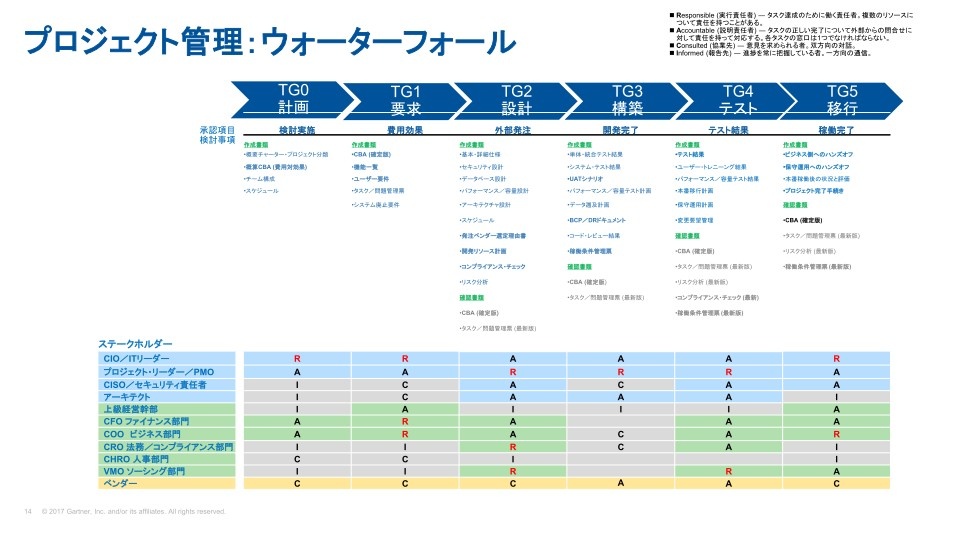

ウォーターフォール型のシステム開発プロジェクトには、工程から工程へと切り替わるトールゲート(有料道路の料金徴収所、通過点を指す)が6個ある。TG0「計画」、TG1「要求」、TG2「設計」、TG3「構築」、TG4「テスト」、TG5「移行」である。1つ1つのトールゲートを積み上げることで、システムが完成する。

ここで注目しなければならないのは、個々のトールゲートごとに、どのような立場の人たちと、どのような合意を得る必要があるのか、ということである。TG5の段階で何を達成しなければならないのか、誰に賛同してもらって、誰の合意を得なければならないのか、を考える必要がある。

【次ページ】反対派のステークホルダーから支持を得る方法

プロジェクト管理・ワークフロー管理のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR