- 会員限定

- 2017/12/25 掲載

ヤマト運輸、佐川急便、FedEx、UPS…日米の運送会社4社を比較してみた

運送会社に効率化の余地はあるか?

加谷珪一(かや・けいいち) 経済評論家 1969年宮城県仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。 野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『億万長者への道は経済学に書いてある』(クロスメディア・パブリッシング)、『感じる経済学』(SBクリエイティブ)、『ポスト新産業革命』(CCCメディアハウス)、『新富裕層の研究-日本経済を変える新たな仕組み』(祥伝社新書)、『教養として身につけておきたい 戦争と経済の本質』(総合法令出版)などがある。

大手2社に公的企業が加わるという点で日米市場は似ている

アマゾンに代表されるネット通販からの荷物が急増したことで、ヤマト運輸を中心に、運送会社の業務が回らなくなるという問題が発生している。しかしながら日本市場は、ネット通販の普及についてむしろ後発であり、米国の方がかなり前からネット通販シフトが進んでいる。また、アマゾンが次々に打ち出してきた便利なサービスは基本的に米国発であり、日本法人はその後追いをしているに過ぎない。では米国においては、日本のような宅配問題は発生していないのだろうか。

米国においても11月末の感謝祭(サンクスギビングデイ。クリスマスと並ぶ米国人にとってもっとも重要な休日)やクリスマスにおいて、たびたび大量の遅配が発生しているが、慢性的な輸送力不足といった話にはなっていない。米国の運送会社はそれほど大きなトラブルを抱えることなく経営できているとみてよいだろう。

米国も日本と同じように、数社の大手企業が小口輸送のほとんどを占める状況となっている。米国の運送会社でもっとも有名なのは、FedExとUPSの2社であり、これにUSPS(米国郵便公社)が加わる。またドイツを拠点としたグローバルな運送会社であるDHLも国際宅配業務ではそれなりのシェアを持っている。

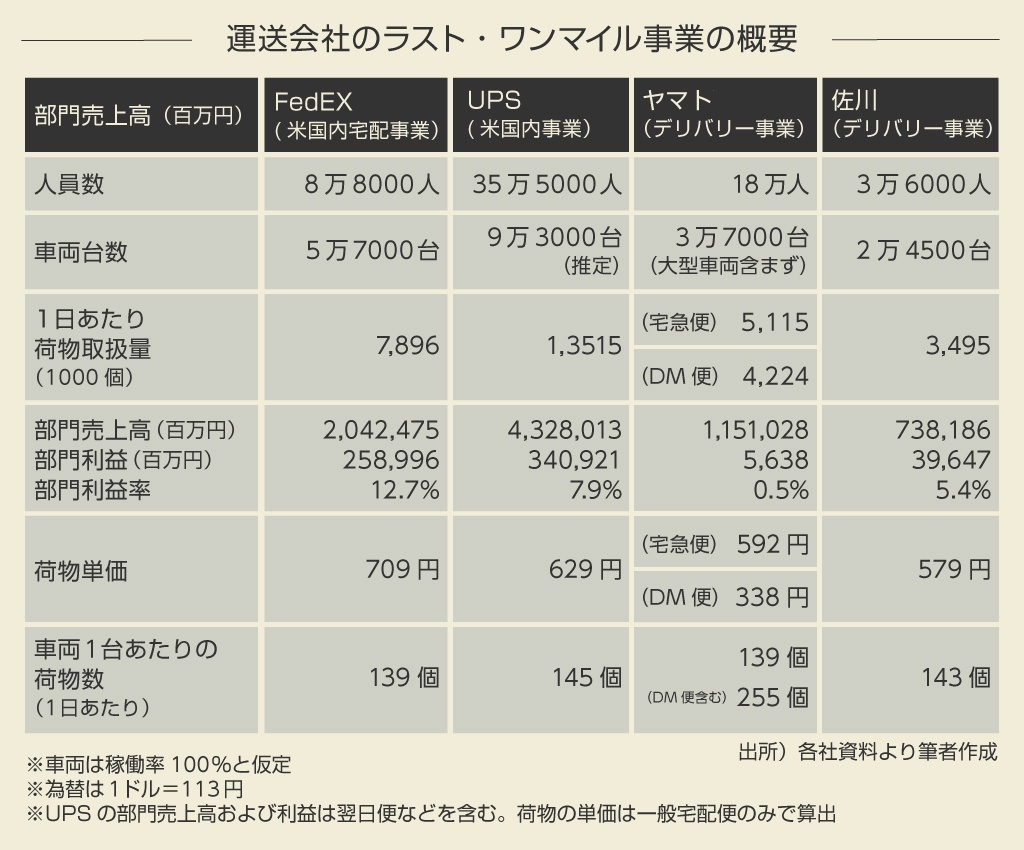

日本と米国の運送市場は、民間の大手2社に公営企業が加わっているという点でそれなりに類似性がある。本稿ではFedExとUPS、ヤマト運輸(ヤマトホールディングス)、佐川急便(SGホールディングス)の4社について比較した。

ここで注意する必要があるのは各社の事業規模である。FedExもUPSも米国の運送会社だが、DHLと同様、全社的にはグローバルな運送会社として活動している。ここではネット通販の配送問題に関する議論なので、米国の2社については米国内における宅配事業を切り出した上で比較を行っている。

各社の成り立ちによって違いはあるが…

UPSにもFedExと同様のサービスがあるが、同社はもともと宅配便のサービスで伸びた企業であり、現在でも主力事業は宅配と考えてよい。

ヤマトと佐川にも企業の由来による性質の違いがある。ヤマトはもともとは大口配送を行う一般的な運送会社だったが、創業二代目の小倉 昌男元会長が業績悪化をきっかけに家庭用の小口配送業務にシフト。宅配便のビジネスを確立することになった。

一方、佐川は企業向け小口配送を得意すると企業として成長してきた。企業規模の拡大にともなって宅配業務にも進出し、ヤマトと似たような事業形態になったが、現在でも企業向け配送会社という色彩が残っている。佐川にとって、トラックのドライバーは法人から注文を取ってくる中核営業マンという位置付けであり、かつてはドライバー出身でなければ幹部に昇進できないほど、彼らの立場は絶対的なものであった。

各社の宅配事業を比較したのが表1である。FedExについては国内宅配事業を、UPSについては米国内事業を切り出した。ヤマトと佐川はデリバリー事業について記載している。

FedExとUPSは自社で大量の航空機を保有しており(FedExは約600機)、拠点間輸送の一部は自社の航空機でカバーしている。一方、ヤマトや佐川といった国内の運送会社はそこまでの規模はなく、拠点間輸送については、自社トラックもしくは別の運送会社への依託、JR貨物への依託などで対応している。

米国2社も、FedExは翌日配達サービスと一般宅配サービスを別々のネットワークで運営しているが、UPSは同一ネットワークで運営するといった違いがある。全体のビジネス構造は異なっているものの、最後のラストワンマイルの輸送について大きな違いはないので、ある程度の比較は可能とみてよい。

【次ページ】なぜ日本の運送会社、特にヤマトの収益率はかなり低いのか?

流通・小売業界のおすすめコンテンツ

PR

PR

PR