- 会員限定

- 2018/07/11 掲載

IVRAとは何か?ゆるやかな標準で「つながる工場」はどう実現されるのか

連載:第4次産業革命のビジネス実務論

アルファコンパス 代表CEO

中小企業診断士、PMP(Project Management Professional)

1990年3月 早稲田大学大学院修士課程(機械工学)修了。同年に東芝に入社後、製造業向けSCM、ERP、CRMなどのソリューション事業立ち上げに携わり、その後、インダストリアルIoT、デジタル事業の企画・マーケティング・エバンジェリスト活動などを担うとともに、オウンドメディア「DiGiTAL CONVENTiON」の立ち上げ・編集長などをつとめ、2024年に退職。

2020年にアルファコンパスを設立し、2024年に法人化、企業のデジタル化やマーケティング、プロモーション支援などを行っている。

主な著書に『デジタル・プラットフォーム解体新書』(共著:近代科学社)、『デジタルファースト・ソサエティ』(共著:日刊工業新聞社)、『製造業DX: EU/ドイツに学ぶ最新デジタル戦略』、『製造業DX Next Stage: 各国/地域の動向やAIエージェントがもたらす新たな変革』(近代科学社Digital)がある。その他Webコラムなどの執筆や講演など多数。2024年6月より現職。

IVIが推進する「ゆるやかな標準」とは

日本の製造業にとっての強みは「人」「現場」にあり、「人がカイゼンすること」がそのポイントです。日本の強みを組み込んだものづくりの新たな姿を作り上げていくことがIVI設立の目的です。

日本には、規模は小さいですが得意技術を活かしたものづくりに長け、世界的なシェアが高い中小企業が多数あります。また、大企業の各製造現場においても匠(たくみ)と呼ばれる高度熟練労働者が存在するなど、ものづくりにおける強みが現場レベルの各所で保持されています。一方、中小企業では従業員のほとんどが製造技術者でIT技術者が少なく、製造現場でのIT活用は未だこれからという企業が多く、また大企業でもそのカイゼンは現場ごとに行われ、なかなか全体最適が実現されないといった課題もあります。

IVIでは、こういった課題に対応するために「業務シナリオワーキング」として、「データによる品質保証」、「IoTによる予知保全」、「匠の技のデジタル化」などのテーマでIoT時代の製造業の課題と対処のケーススタディや実証実験を、「企業を超えて」共有する取組みを行っています。これらのワーキンググループごとに作成されたリファレンス・モデル(参照モデル)をもとに、共通的なリファレンス・モデルを作成し日本のものづくりの現場力を生かした「ゆるやかな標準」を実現しようとしています。

この「ゆるやかな標準」をベースとしたリファレンス・アーキテクチャーが「IVRA」です。

日本発のリファレンス・アーキテクチャー「IVRA」とは?

2016年度にIVIはこうして培った日本のものづくりの現場の課題・ノウハウに基づくIVRAをグローバルに向けて提案し、2017年のハノーバーメッセなどで公開しました。翌2017年度にはそれを発展させた「IVRA-Next」を提案し、2018年のハノーバーメッセなどで公開しました。海外に向けたアーキテクチャーの提案を行うことで、IEC(International Electrotechnical Commission)などの標準化団体でも日本のリファレンス・アーキテクチャーが認知されるようになっています。

「IVRA」がものづくりをとらえるための基本軸

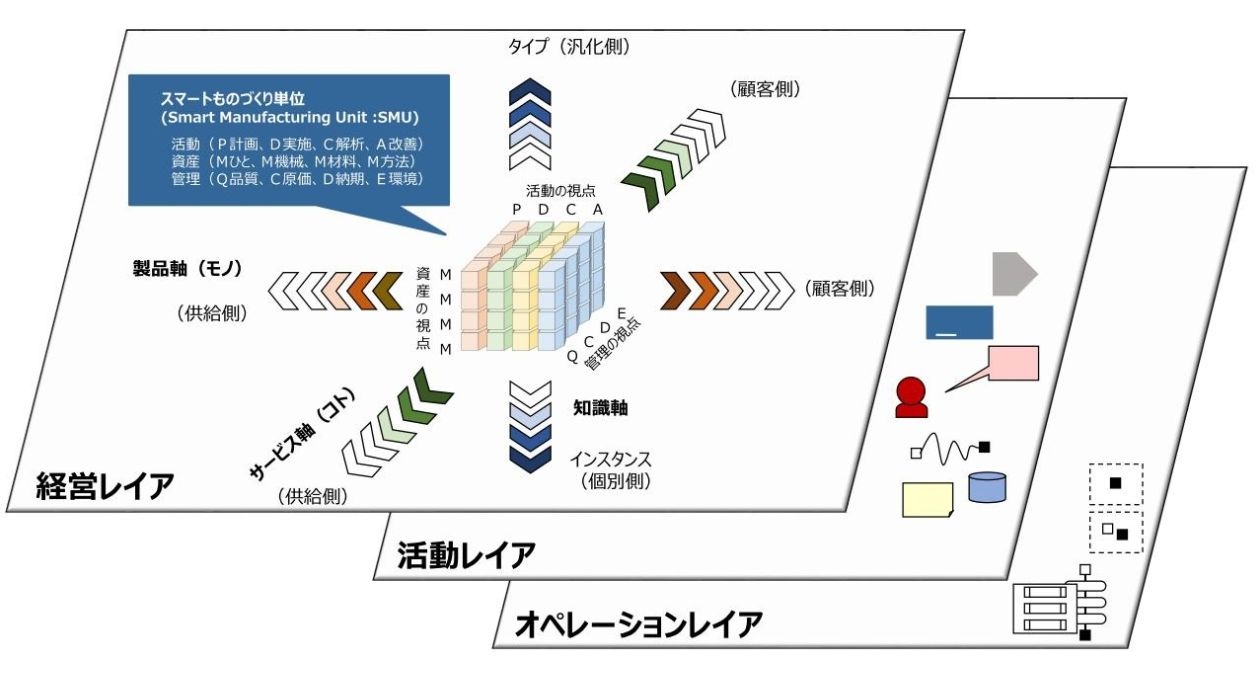

IVRAでは、スマートなものづくりを実現するための共通的な要件として「つながる化によるバリューチェーン」「ゆるやかな標準を用いた自律的協調」「プラットフォームによるエコシステム」の3つを挙げています。さらに、製造業の階層を「経営レイヤー」「活動レイヤー」「オペレーションレイヤー」の3つに分け、経営レイヤーにおける基本軸として「製品軸」「サービス軸」「知識軸」の3つの軸での活動を行っていると定義しています。

これらの軸を通した活動の基本単位を、後述する「スマートものづくり単位(SMU:Smart Manufacturing Unit)」と呼んでいます。

データを介したさまざまなサイクル

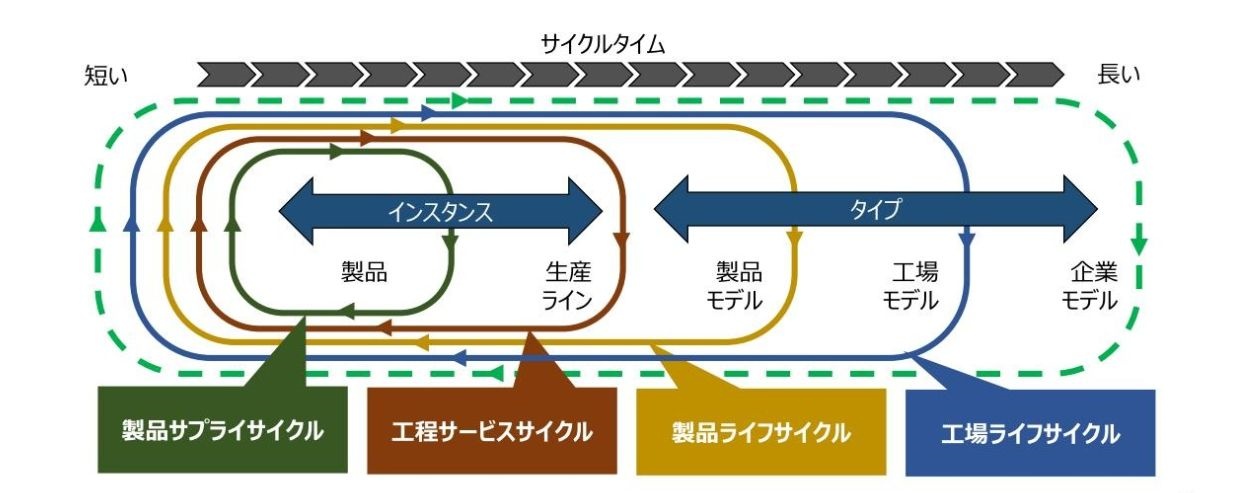

これらの基本軸をベースに、製造業ではさまざまな活動をサイクル化して進めていると考えています。製品軸の場合は、「製品サプライサイクル」「工程サービスサイクル」「製品ライフサイクル」「工場ライフサイクル」の4つのサービスを中心にものづくりのサイクルは回っていると定義しています。さらに長期のサイクルとしては、企業そのもののライフサイクルなども存在します。【次ページ】スマートものづくり単位「SMU」とは? 欧米のRAMI4.0などとの違い

IoT・M2M・コネクティブのおすすめコンテンツ

PR

PR

PR