- 会員限定

- 2014/07/18 掲載

HTML5時代に企業内で使う標準ブラウザの選び方、IE、Chrome、Firefoxを徹底比較

html5jエンタープライズ部コミュニティを運営、月1回のHTML5エンタープライズナイトセミナーを主催するコミュニティ活動家。エンタープライズ領域でのHTML5/Web標準の技術革新を追い続け、カンファレンスへの登壇、雑誌やインターネットメディアへの寄稿を通じて、中立の立場から情報を発信する。Microsoft Internet Explorer MVP 2014受賞。Developers Summit(翔泳社)やHTML5認定試験(LPI-Japan)等の企画にも関わる。仕事では、業務系システムのエンジニア、テクニカルアドバイザー、セミナーの講師を務める。

「マルチブラウザ」という考え方は、企業向けでは通用しない

IEはかつて、(近年のChromeやFirefoxのように)4半期という高い頻度で機能アップデートを繰り返していた。今のようにアップデートのサイクルが長くなったことが、『企業』への安定した導入に繋がったように思う。

| 目次 | |

| 1. | 「マルチブラウザ」は企業向けでは通用しない |

| 2. | 企業内のブラウザを統一した方が良い理由 |

| 3. | 「Internet Explorer」を選ぶメリット |

| 4. | 「Firefox」を選ぶメリット |

| 5. | 「Chrome」を選ぶメリット |

| 6. | 3つのブラウザのまとめ |

実際に、ChromeやFirefoxと比較してみると、IEは機能アップデートに対して慎重な姿勢で、そのことにWeb制作者/開発者は「マイクロソフトはWebの進化を止めている」と強く批判することがあります。

しかしそれは、IEが「企業」で扱われるということが強く意識されたからであり、後の企業系システムのオープン化ブームでも、彼らのこうした姿勢が高い価値を発揮したと言えます。企業内のシステムのオープン化が進み、多くのクリティカルな業務でも、IEを活用したWebアプリは広く活用されました。

ところが、ブラウザが「HTML5」への準拠を強化し、ブラウザ間の動作の差異が小さくなったことで、Webアプリのあるべき姿は「IE特化型アプリ」から「マルチブラウザ対応型アプリ」へとシフトしました。IEが実装している機能を活用することではなく、HTML5の思想や機能を理解して、複数のブラウザで動くWebアプリを開発することが、正義とされる世界へと変わってきたのです。

実際、ブラウザベンダのエコシステムも大きく変化しており、ChromeがWindows標準ブラウザであるIEを凌ぐ勢いでシェアを高めています。

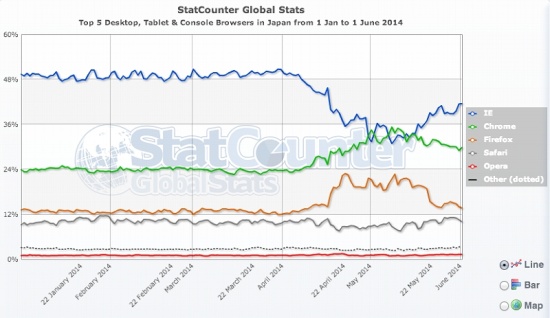

StatCounter Global Statsの調査では、ここ1年Chromeは24%前後と高いシェアを維持しています。そして、2014年4月のゴールデンウィークに起きたInternet Explorerの脆弱性騒動では、一時的に国内のブラウザシェアでChromeがトップに立つという歴史的な事件にまで発展しています。

6月1日現在、IEは約41%、Chromeは約29%、Firefoxは約13%と、シェアが徐々に戻りつつありますが、今後もしばらくは複数のブラウザが乱立しシェアを奪い合うという状況は続くことになるでしょう。

しかし一方で、企業向けという視点で見ると、IE6の時代と変わらない「ブラウザは単一にすべき」という考えがあります。実はブラウザベンダ自身も、企業内では複数ブラウザを混在して動かすことを推奨していないのです。

「コンシューマ向けのWeb」と「企業向けのWeb」とで、求められる要求、セキュリティの考え方、使われ方も大きく異なります。こうした理由から、システムを構成するミドルウェアの一つであるブラウザの立ち位置も、コンシューマー向けのそれとは大きく異なるようです。

【次ページ】HTML5が出現してもなお、企業内のブラウザを統一した方が良い理由

Web開発・アプリ開発のおすすめコンテンツ

Web開発・アプリ開発の関連コンテンツ

PR

PR

PR